こんにちは!

お元気ですか?

Space Xのロケットで月軌道を周回する宇宙プロジェクトで、前澤友作さんが同行クルー8名の募集をはじめましたね(-3/14迄)。前澤さんがテレ東のインタビューで「(コロナ禍で)人々が海外旅行や近場の旅行さえ自粛せざるを得ない中、『月行こうぜ』っていうのは夢があっていいなと思う」とお話されていましたけど、まさにその通りだと思います!

ということで。

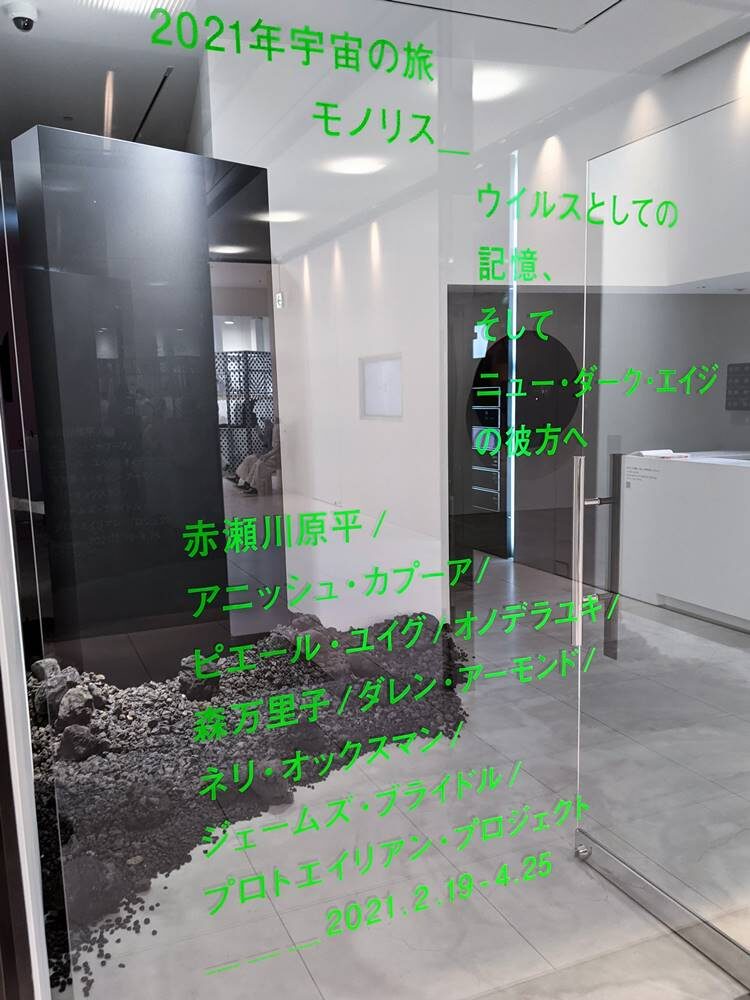

今回はサイエンス・アートの展覧会「2021年宇宙の旅」の感想と写真と作品紹介を書いたブログになります!

2021年3月1日鑑賞

2021年宇宙の旅

モノリス__

ウイルスとしての記憶、

そしてニュー・ダーク・エイジの彼方へ

2021-a-space-odyssey

- 『2001年宇宙の旅』を主題に、宇宙や未来や科学にまつわる作品の展覧会。

- あの《モノリス》を目にすることができる喜びと興奮が凄い! アレを見ることは全人類の夢ですよ。

- 作品は難しい部分も少なくないけど、色々と考えが深まって広まって、面白く興味深い展覧会でした!

人間とテクノロジーの関係、人類の進化が描かれたSF映画の金字塔『2001年宇宙の旅』(1968)。この映画を出発点に、人新世の時代を迎えた現代における未来観を問い直す展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス ウイルスとしての記憶、そしてニュー・ダーク・エイジの彼方へ」が、東京・表参道のGYRE GALLERYで開催される。会期は2月19日〜4月25日。

[中略]

この作品で人類は未来へと旅立った。本展では、作品の時代背景となった2001年から20年経過した2021年を迎えた今日、「HAL9000」の夢、「モノリス」のヴィジョンとは何かを問い直し、そして、1980・90年代の電脳文化勃興を経て「宇宙旅行」「AIの反乱」「非人間的な知性」「人工的な進化」といった現代の諸問題を芸術作品によって探求していく。

美術手帖

展覧会:2021年宇宙の旅 モノリス_ウイルスとしての記憶、 そしてニュー・ダーク・エイジの彼方へ

会 場:GYRE GALLERY

会 期:2021年2月19日~4月25日

料 金:無料

楽しみにしていた展覧会です!

SFが好きだし、『2001年宇宙の旅』は凄いと思うし、テクノロジー・アートや サイエンス・アートが大好きだし、とても楽しみにしていました!

もちろん、実際に面白かったです!

だって固有名詞としての「モノリス」が見られたんですから! これは全人類がひと目みたいと切望する遺伝子が進化の過程で組み込まれているようなものですからね。凄く嬉しかったです!

展示会場の雰囲気もとても良かったです!

現代美術は会場内が”いい感じ”というか写真映することが多いですけど、今回も多分に洩れず良かったです! しかも宇宙関係・SFチックというところがまた、いい感じでした!

そもそも出展作家さんが凄い!

私もアーティストに詳しいわけではないですけど、赤瀬川原平、アニッシュ・カプーア、ピエール・ユイグ、オノデラユキ、森万里子、ジェームズ・ブライドル、あと「プロトエイリアン・プロジェクト」…等々。どこかで一度は作品を観たり名前を聞いたりする錚々たるメンバーで本当に有り難いことです。

作品についての感想は別個に書きました。

展示全体の感想はこんな感じでしょうか。

あっ、あと、これは便利情報。展覧会HPをプリントアウトして持参するとスムーズに鑑賞できます。ギャラリー側では出品目録や解説冊子などは用意していないようでした。

私は、何度かこのギャラリーは足を運んでいて勝手が分かっていたので印刷しておきましたが正解でした!

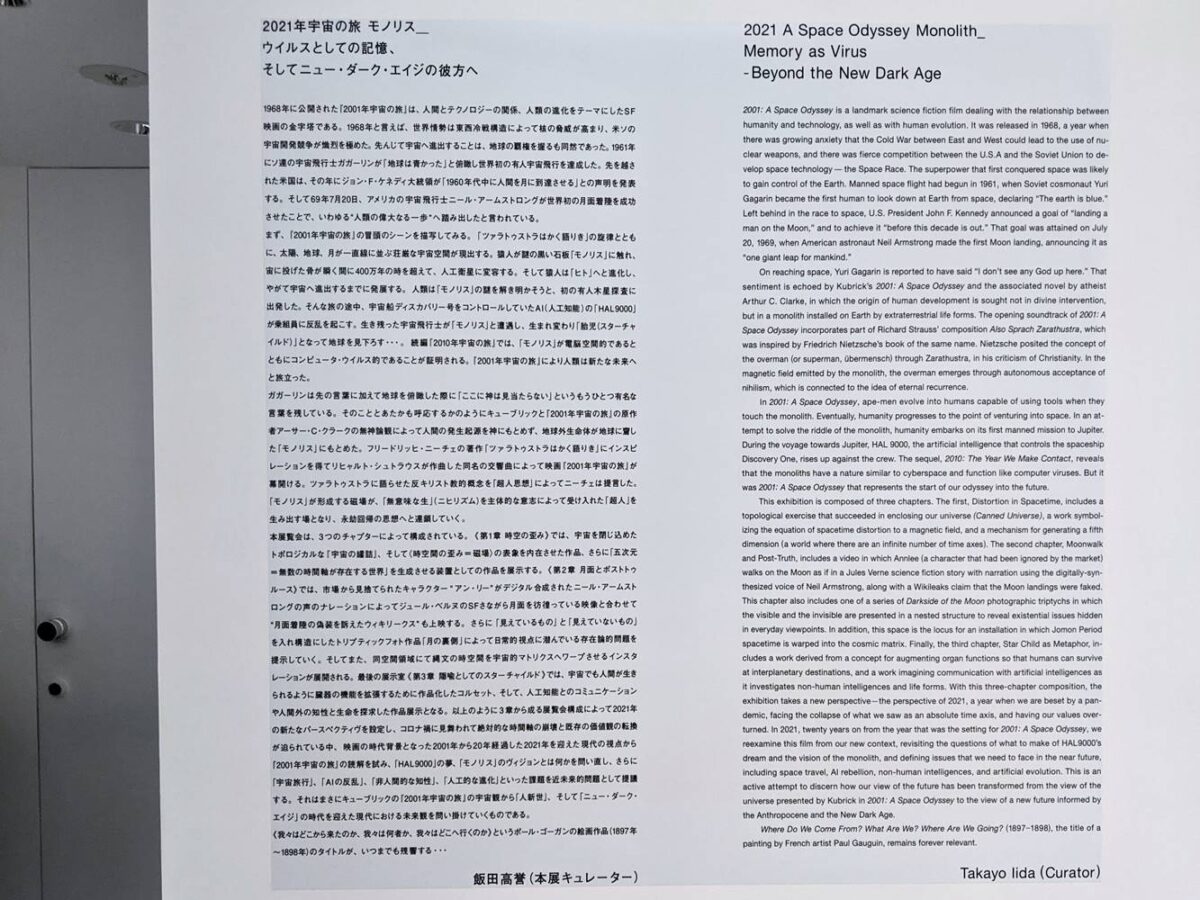

序章

展覧会ステートメント

1968年に公開された『2001年宇宙の旅』は、人間とテクノロジーの関係、人類の進化をテーマにしたSF映画の金字塔である。1968年と言えば、世界情勢は東西冷戦構造によって核の脅威が高まり、米ソの宇宙開発競争が熾烈を極めた。先んじて宇宙へ進出することは、地球の覇権を握るも同然であった。1961年にソ連の宇宙飛行士ガガーリンが「地球は青かった」と俯瞰し世界初の有人宇宙飛行を達成した。先を越された米国は、その年にジョン・F・ケネディ大統領が「1960年代中に人間を月に到達させる」との声明を発表 する。そして69年7月20日、アメリカの宇宙飛行士ニール・アームストロングが世界初の月面着陸を成功させたことで、いわゆる“人類の偉大なる一歩”へ踏み出したと言われている。

まず、『2001年宇宙の旅』の冒頭のシーンを描写してみる。「ツァラトゥストラはかく語りき」の旋律ととも に、太陽、地球、月が一直線に並ぶ荘厳な宇宙空間が現出する。猿人が謎の黒い石板「モノリス」に触れ、 宙に投げた骨が瞬く間に400万年の時を超えて、人工衛星に変容する。そして猿人は「ヒト」へと進化し、 やがて宇宙へ進出するまでに発展する。 人類は「モノリス」の謎を解き明かそうと、初の有人木星探査に出発した。そんな旅の途中、宇宙船 ディスカバリー号をコントロールしていたAI(人工知能)の「HAL9000」 が乗組員に反乱を起こす。生き残った宇宙飛行士が「モノリス」と遭遇し、生まれ変わり「胎児(スターチャ イルド)」となって地球を見下ろす・・・。 続編「2010年宇宙の旅」では、「モノリス」が電脳空間的であるとともにコンピュータ・ウイルス的であることが証明される。「2001年宇宙の旅」により人類は新たな未来へと旅立った。

ガガーリンは先の言葉に加えて地球を俯瞰した際に「ここに神は見当たらない」というもうひとつ有名な言葉を残している。そのこととあたかも呼応するかのようにキューブリックと『2001年宇宙の旅』の原作者アーサー・C・クラークの無神論観によって人間の発生起源を神にもとめず、地球外生命体が地球に渡した「モノリス」にもとめた。フリードリッヒ・ニーチェの著作「ツァラトゥストラはかく語りき」にインスピ レーションを得てリヒャルト・シュトラウスが作曲した同名の交響曲によって映画『2001年宇宙の旅』が幕開ける。ツァラトゥストラに語らせた反キリスト教的概念を「超人思想」によってニーチェは提言した。 「モノリス」が形成する磁場が、「無意味な生」(ニヒリズム)を主体的な意志によって受け入れた「超人」を 生み出す場となり、永劫回帰の思想へと連鎖していく。

本展覧会は、3つのチャプターによって構成されている。《第1章 時空の歪み》では、宇宙を閉じ込めたトポロジカルな「宇宙の確詰」、そして〈時空間の歪み=磁場〉の表象を内在させた作品、さらに「五次元=無数の時間軸が存在する世界」を生成させる装置としての作品を展示する。《第2章 月面とポストトゥ ルース》では、市場から見捨てられたキャラクター”アン・リー”がデジタル合成されたニール・アームスト ロングの声のナレーションによってジュール・ベルヌのSFさながら月面を彷徨っている映像と合わせて“月面着陸の偽装を訴えたウィキリークス”も上映する。さらに「見えているもの」と「見えていないもの」 を入れ構造にしたトリプティックフォト作品「月の裏側」によって日常的視点に潜んでいる存在論的問題を提示していく。そしてまた、同空間領域にて縄文の時空間を宇宙的マトリクスへワープさせるインスタ レーションが展開される。最後の展示室《第3章 隠喩としてのスターチャイルド》では、宇宙でも人間が生きられるように臓器の機能を拡張するために作品化したコルセット、そして、人工知能とのコミュニケーションや人間外の知性と生命を探求した作品展示となる。以上のように3章から成る展覧会構成によって2021年の新たなパースペクティヴを設定し、コロナ禍に見舞われて絶対的な時間軸の崩壊と既存の価値観の転換が迫られている中、映画の時代背景となった2001年から20年経過した2021年を迎えた現代の視点から『2001年宇宙の旅』の読解を試み、「HAL9000」の夢、「モノリス」のヴィジョンとは何かを問い直し、さらに 「宇宙旅行」、「AIの反乱」、「非人間的な知性」、「人工的な進化」といった課題を近未来的問題として提議する。それはまさにキューブリックの『2001年宇宙の旅』の宇宙観から「人新世」、そして「ニュー・ダーク・ エイジ」の時代を迎えた現代における未来観を問い掛けていくものである。

《我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか》というポール・ゴーガンの絵画作品(1897年~1898年)のタイトルが、いつまでも残響する・・・

飯田高誉(本展キュレーター)

モノリス

「モノリス」(映画「2001年宇宙の旅」)は強力な磁場を発生させている。形状は四角柱で各辺の比は1:4:9という最初の3つの自然数の二乗となっている。 そして、およそ300万年前に埋められたと地質学的に設定されている。科学者によって「ティコ磁気異常1号(TMA・1)」と呼び名がついたモノリスはその名の通り、「巨大なニッケル=鉄鉱石」よりも強力な磁場を発生させている。 これはモノリス内部が超伝導体で出来ていて、強力な円電流が流れているという仮説でしかその現象を説明できない。これだけでも明らかにモノリスは何かしらの”装置”なのだ。 それはつまり、「モノリス」は人類の膨大な記憶を蓄えたアーカイヴと解することもできる。しかし、それは、コンピュータウィルス化して全ての記憶を消去することも可能となる。 そして、モノリスがモノリス自体を消去するとしたら・・・いや、もうすでに消去されているかもしれない。

解説文:飯田高誉(本展キュレーター)

展覧会サイト

「モノリス」をこの目で拝める。

これはSFファンにとって、映画ファンにとって、こんなにも嬉しくて興奮することはないです! だってあの神々しく異彩を放つ物体が眼前にあるって、それは夢みたいなものですよ! しかも2020年には世界各地でモノリスが出現するというニュースが報道されて「ひと目みたい」と思っていたものですから。

「モノリス」という単語は、石柱とか一枚岩という一般名詞で、古代遺跡関係の話でよく登場する気がします。とはいえやはり『2001年宇宙の旅』における”それ”を連想せずにはいられない言葉です。

展示会場でも、他の作品とは違う別空間に設置されており、白い壁に対して「そこにある違和感」みたいなものがしっかり漂っていて良かったです。

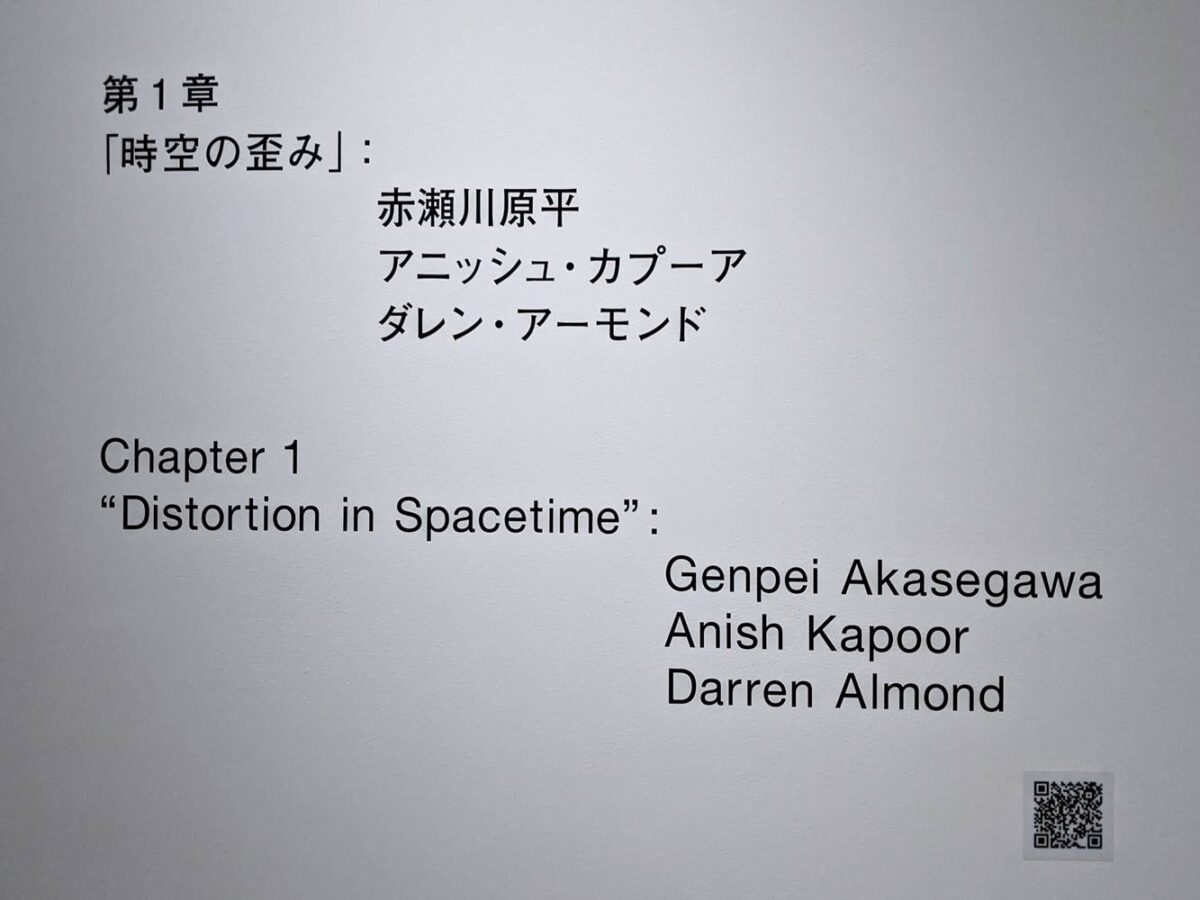

第1章「時空の歪み」

アメリカの理論物理学者リサ・ランドールは、我々が暮らす3次元空間が多次元空間に囲まれていると述べている。線(1次元)、面(2次元)、立体(3次元)、そして時間(4次元)を加えた空間領域にもう一つの4次元宇宙が存在すると主張し、ジュネーブのCERN(セルン、欧州原子核研究機構)の大型素粒子加速器実験でその有効性を立証しようとしている。展示作品は芸術的アプローチによって日常に潜んでいる「時空の歪み」を浮かび上がらせ創造的にその存在を見る者に感知させる。科学の中に芸術を、そして芸術の中に科学を見いだせる境界領域を探求することこそ本展覧会のミッションである。

解説文:飯田高誉(本展キュレーター)

展覧会サイト

赤瀬川原平

原題:canned universe / canned Hi-Red

制作年:1964

千円札を作品化「模型千円札」し、贋札事件として「通貨及証券模造取締法」違反の嫌疑によって起訴された当時、「宇宙の罐詰」と「ハイレッド罐詰」を制作した。 …[中略]…反芸術的パフォーマンスや活動と関連しており、作家自ら次のように言及している。 「私は蟹罐を買ってきました。そして罐切りで開けて中の蟹を食べました。蟹は私の体内に収まります。でその蟹罐をキレイに洗いました。それからレッテルを剥がし、もう一度キチンと糊をつけて、その罐の内部に貼り直します。 で開けたところをもう一度戻して隙間をハンダで密封します。その瞬間!この宇宙は蟹罐になってしまう。この私たちのいる宇宙が全部その蟹罐の内側になるのです」( 東京ミキサー計画―ハイレッド・センター直接行動の記録 /赤瀬川原平 より)。

この「宇宙の罐詰」は、2つの空間が連続的に変形して移り合うことが可能な宇宙のトポロジーを見事に表象し、さらに芸術という概念と大義を揺り動かしたのである。「芸術というのは非常に難しい言葉です。 罐詰食品みたいな言葉です。缶切りで罐の口を開けたとたんに、そのときから中身の芸術は少しずつ腐り始める」 (同書、赤瀬川原平より)。

展覧会サイト

食べ終わった蟹缶のラベルを内側に貼った「その瞬間!この宇宙は蟹罐になってしまう」、とは。ははぁ、面白い! 私も詳しくないですけど、裏と表がアベコベになるとか、メビウスの輪みたいなトポロジーの話ですよね。

どっかのSF短編で似た話を読んだ記憶があるんですけど…外側が内側になるって話、たぶん有名なやつ。忘れてしまいました……

![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

《宇宙の罐詰(canned universe)》 ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

《ハイレッド罐詰(canned Hi-Red)》

アニッシュ・カプーア

原題:Syphon Mirror- Kuro

制作年:2008

アニッシュ・カプーアは、1980年代初頭以来、オブジェクト性、物質性、重力に関する「ヴォイド(=宇宙空洞)」の概念を探求し、その結果、「宇宙なる物体(objects becoming space)」 と呼ぶものにそれら概念を統合した。本展出品作品「サイフォン ミラー_クロ」は、この「ヴォイド」の概念に由来する「宇宙なる物体」シリーズに連なる作品である。また、フランスの画家ギュスターヴ・クールベが描いた 「世界の起源(L’Origine du monde)」をインスピレーションにしている。

19世紀に写実主義を切り拓いたギュスターブ・クールベが、1866年に制作した代表作が「世界の起源」である。横たわった女性が脚を開き、描かれた性器がクローズアップされた肉感的な絵画作品は、エロティシズムを包み隠さず、 その先に不可視の深淵な「ヴォイド」を浮かび上がらせた。…[中略]…「世界の起源」は、アニッシュ・カプーアの重力に関する「ヴォイド(=ブラックホール)」の概念と通底するものである。「ブラックホール」は、この宇宙で最も速い光(秒速約30万km)でさえも脱出できないほど重力が強いとされる天体である。 光では観測することができず、宇宙に空いた黒い穴のように見えると考えられていることからブラックホールと呼ばれるようになった。「サイフォン ミラー_黒」は、「2001年宇宙の旅」でも描かれた「5次元」(時間・空間に加えた重力)の 〈宇宙像=ブラックホール〉をあたかも表象するかのようだ。

展覧会サイト

作品を見て誰もが真っ先に思い浮かべるのは「ブラックホール」だろうと思われ、実際に私もそうでした。そこから初見で「ヴォイド」までたどり着かず、しかも絵画《世界の起源》との関連を見いだせるはずもなく。

でも考えてみれば、「ブラックホール」も「ヴォイド」も実際に”在る”けど”見えない”理論上のもので、暗黒物質とかも同じく、宇宙ってそういう存在が多いなって。

あと、ブラックホールと宇宙創始の関連って色々と耳にするので、《世界の起源》という題名の作品と繋がるというのは面白いなぁと。

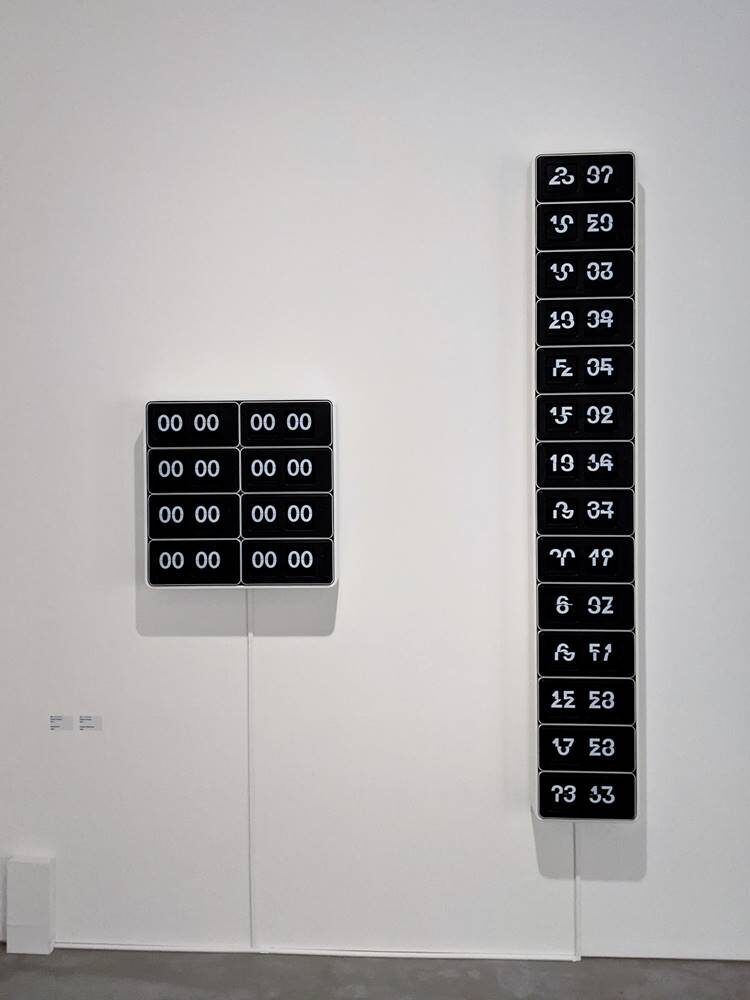

ダレン・アーモンド

「時間とは何であろうか。誰も私に尋ねなければ、私は知っている。尋ねる人に説明しようとすると、私は知らない」 (渡辺義雄訳>『世界古典文学全集26 アウグスティヌス/ボエティウス』「告白」第11巻 第14章 筑摩書房)。直線的な時間軸の中で過去と未来とは,非存在性を自らの本質とするのに対し,現在は、今まさに在るということによって特徴づけられる。 時間の三つの構成要素(過去、現在、未来)の内,ただ現在こそが存在する時間であるということが,最初に立てられるのである。そもそも直線的時間とは、キリスト教的な時間概念によって誕生した。その根底にあるのは進歩という思想である。 18世紀ドイツの哲学者カントは時間が先験的なものであり、他の事象とは無関係に存在すると考えた。つまり時間とは人間の認識の外に存在するものであり、人間はそれを変化の尺度としてしか認識できないのだ。現代世界を支配するのは 西洋起源の科学的世界観であるが、それによれば時間とは一方向に直線的に流れるものである。これに関しては、20世紀初めにアインシュタインの相対性理論により、時間と空間が不可分であり、速度や重力によって時間の経過が変化することが 明らかになった。ダレン・アーモンドは、「時間の光」というタイトルで重力による時空の歪みについて自らの本展出品作品を通して次のように語っている。「紀元前1世紀のローマの詩人、ルクレティウス(Lucretius)は、 アトムス主義の描写において、空間と時間の淵に落ちる原子、原子に起こっている無差別な《スワーブ》(弧を描きながら軸をずらす)を書いた。彼はそこに何らかの性質があるためには、これらの原子の間で衝突が起こる必要があり、 これらの事故の衝突は小さく無差別の力、すなわち《スワーブ》と呼ばれる力によって発生したと説明した。私たちが早く現代に近づくと、私たちが最近この2年間でこの力を発見した。私たちが現在、重力波として知っている力である。 我々は、重力自体の中に非常に微妙な波紋があり、その重力はこれまで考えられていたように一定の力ではないことを確実に測定することができた。私たちは、私たち自身の銀河の中心に1つではなく2つのブラックホールがなければならないと結論付けた。 私たちの銀河の中心にあるこの2つの地震学的な黒い塊は、重力の引き込みを引き起こし、ルクレティウスの洞窟へと導いていく」

展覧会サイト

原題:Perfect Time (14 x 1) / Intime (4 x 2)

制作年:2013/2014

乱れた縦長のいわゆる「パタパタ時計」があって。時折、パタパタと動く作品です。あとはなんとも…。何かしら時間関係のものなのだろうなぁ程度。

いや~これは解説を読んでも分からなかった…。前半の「現在があって云々」の部分は、動物とは違い記憶と想像の2つを持つヒトならではのもので、「進歩が云々」も理解できます。アインシュタインの「時間は相対的なもの」というのも広く知られたもの。でまぁ後半も読めばその通りですけど、作品との繋がりが難しくてわからんかったです。

![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

《Intime (4 x 2) 》 ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

《Perfect Time (14 x 1) 》

原題:Somewhere Between

制作年:2018

これも分からん…。

「Somewhere」は何処でもあり得るし、絵画も「天体望遠鏡で撮ったボヤケた銀河」みたいにも見えるし、「ブラックホールに光が吸い込まれて抽象化した」みたいにも見えるし…。

![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Between Somewhere VI(左)

Somewhere Between XV(右)![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Somewhere Between XV ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Somewhere Between XV ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Somewhere Between XII(左)

Somewhere Between III(中)

Between Somewhere VII(右)![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Somewhere Between III ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Somewhere Between III ![展覧会「2021年宇宙の旅 モノリス_」写真画像]()

Between Somewhere VII

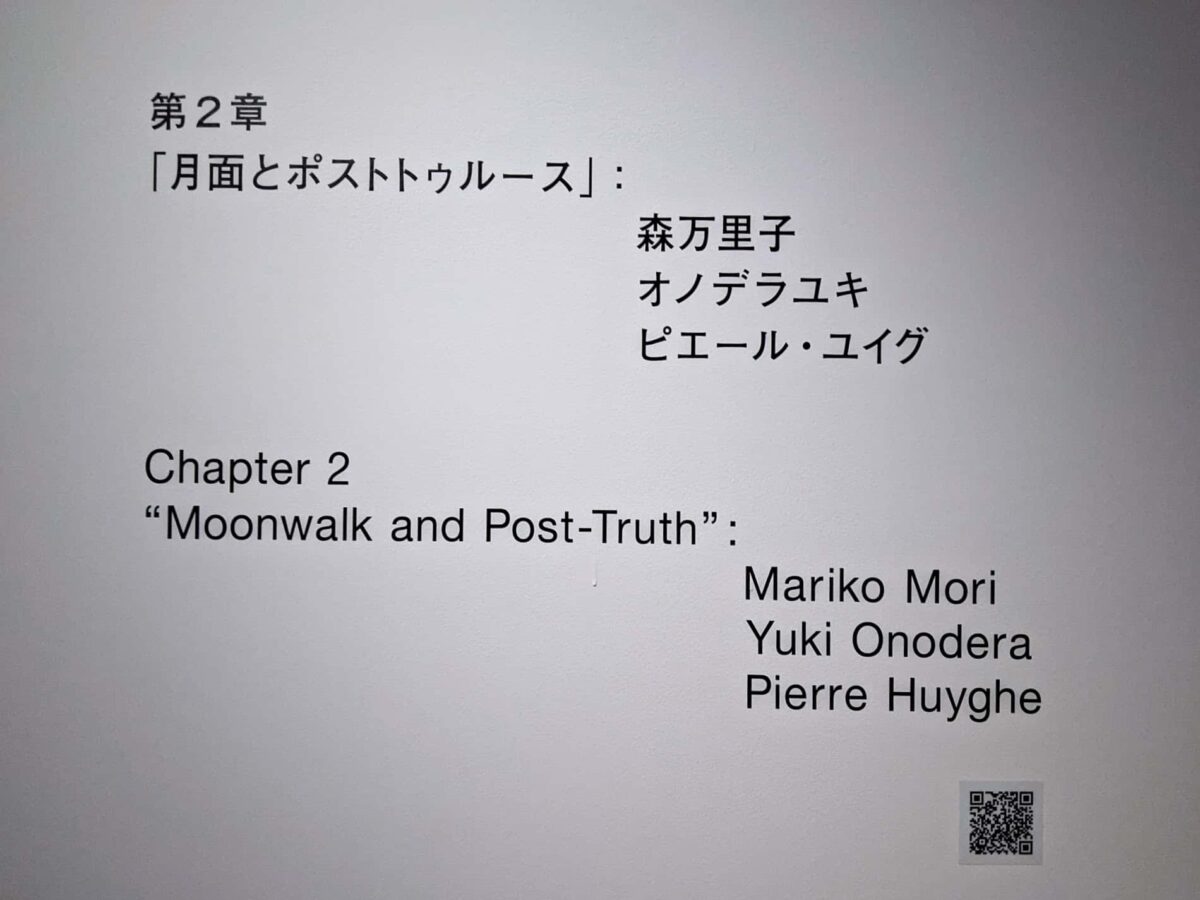

第2章「月面とポストトゥルース」

今や現実と虚構の境界領域において数多のハプニング(フェイクニュースなど)が日常的に発生している。情報テクノロジーは進化し、産業構造や社会生活の変革が加速化している。しかし今、多くの人々は情報の海に溺れ、一元化された物語や「ポスト真実」に幻惑されている。本展示室の作家たちは、「見えているもの」と「見えていないもの」を入れ構造にして日常的視点に潜んでいる存在論的問題を提示していく。さらに古代の時間軸と多元的宇宙を掛け合わせたマトリクスへワープさせる装置によって芸術的創造力を浮かび上がらせる。「ポストトゥルース」時代における真の創造力、つまり芸術の存在理由を問うものである。

解説文:飯田高誉(本展キュレーター)

展覧会サイト

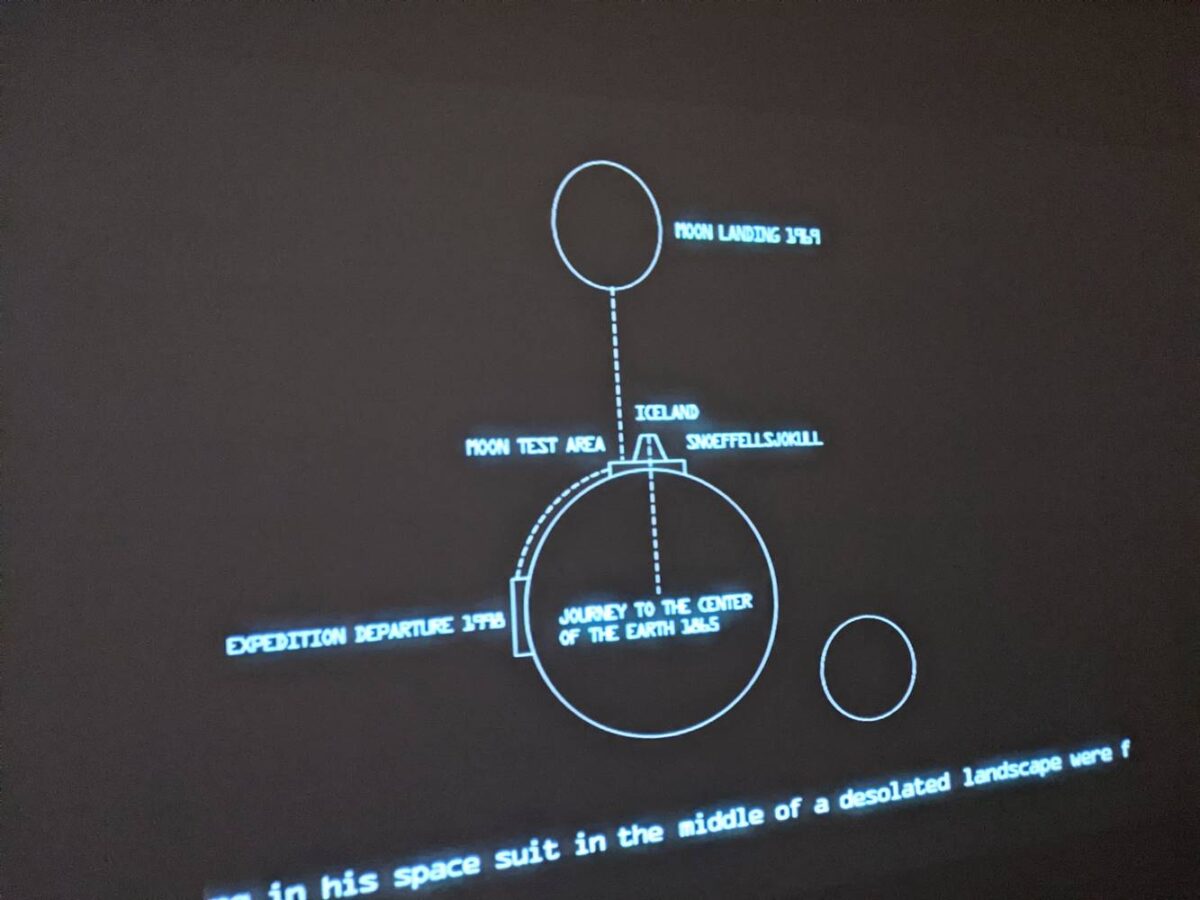

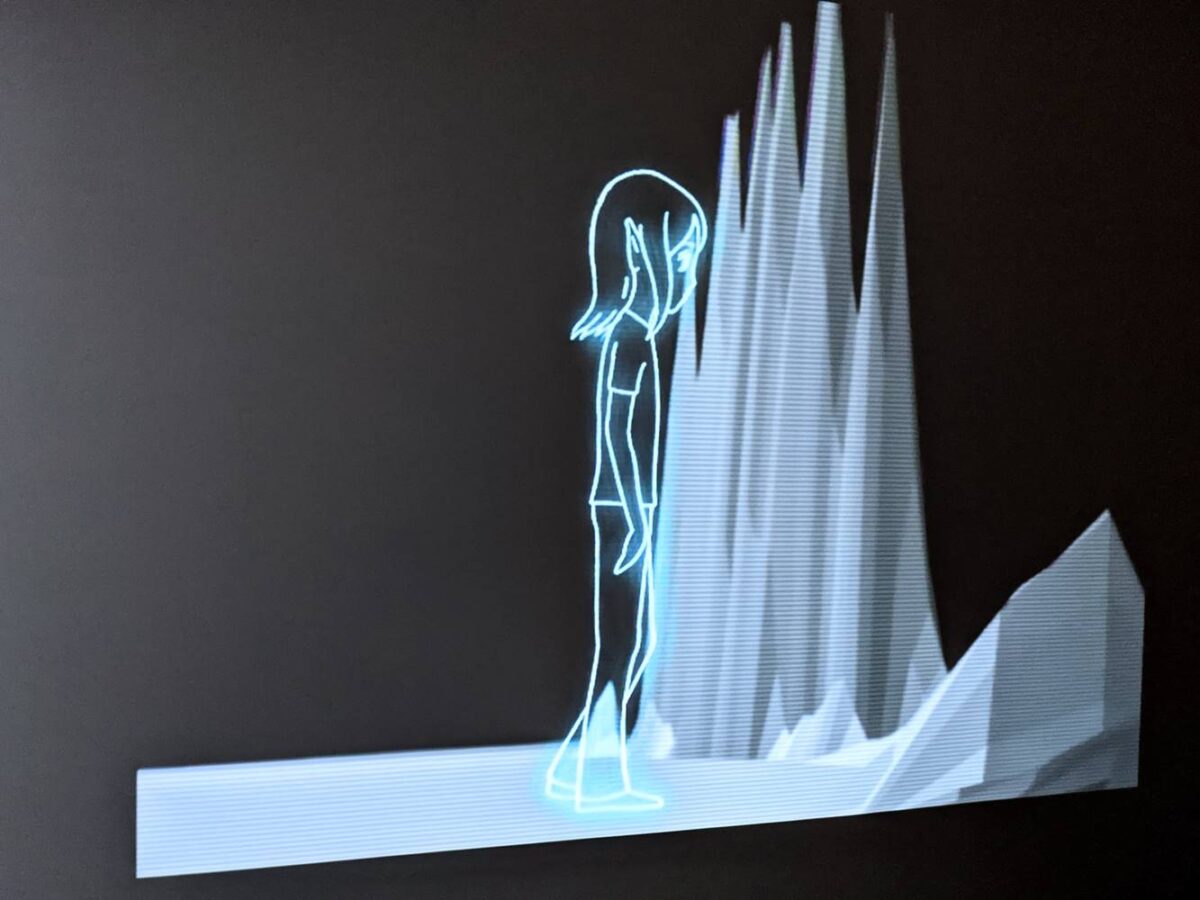

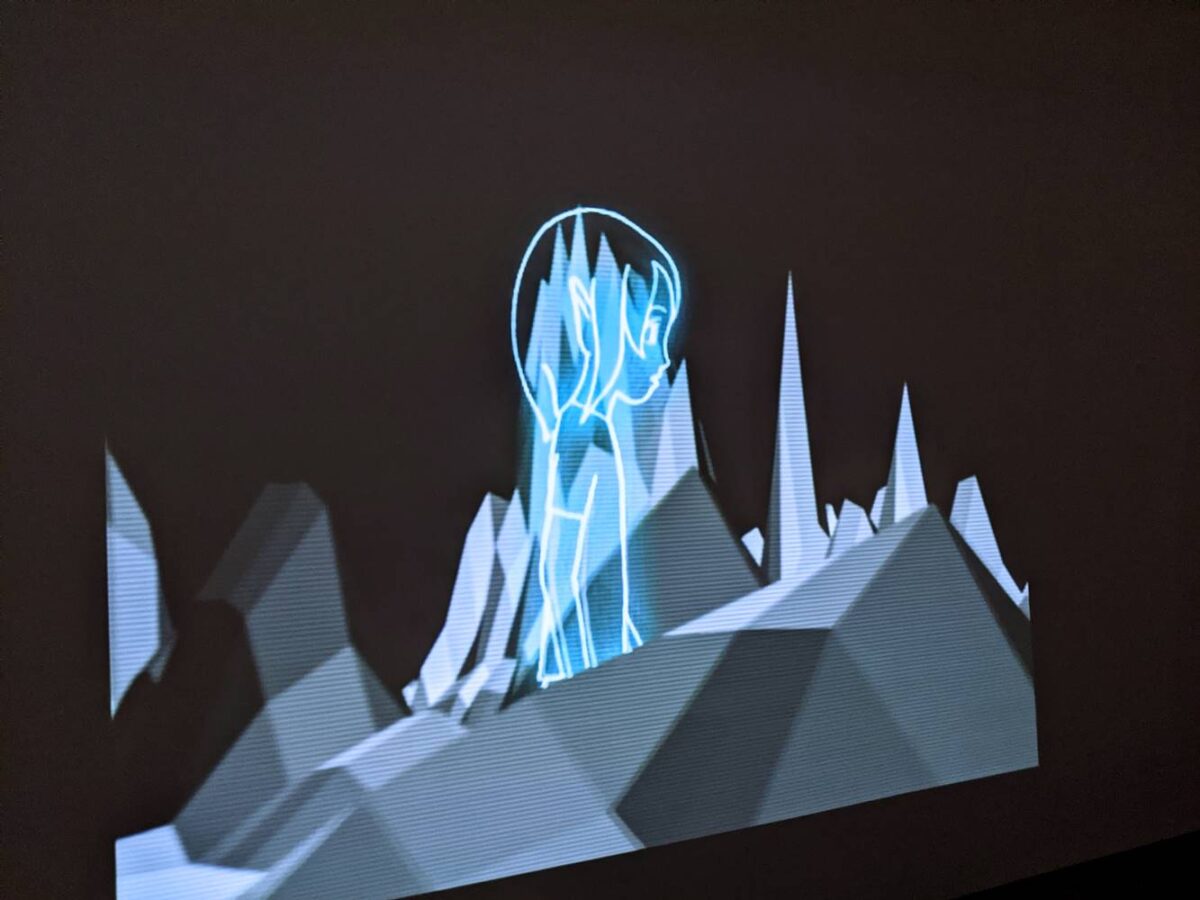

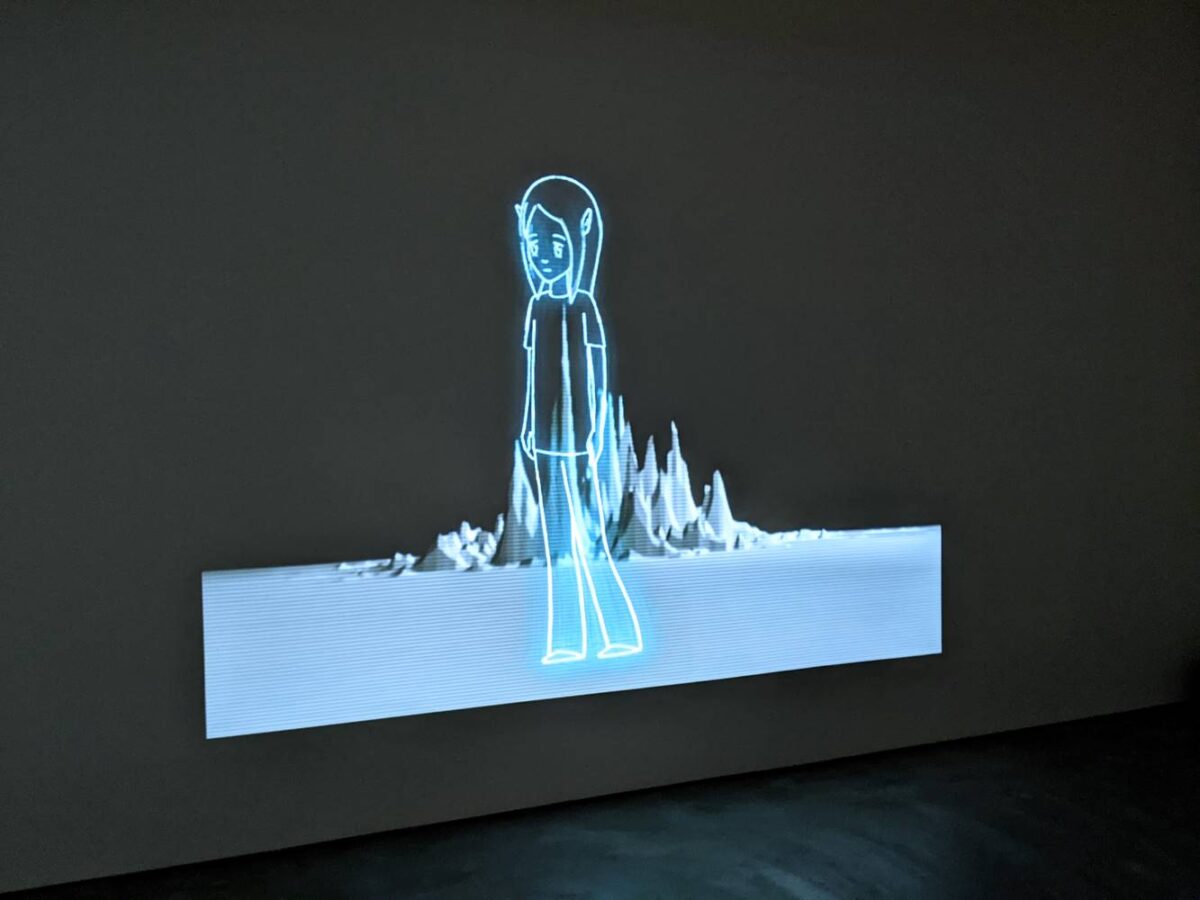

ピエール・ユイグ

原題:One million kingdom

制作年:2001

本作は、フランスの芸術家ピエール・ユイグとフィリップ・パレーノによって1999年から2002年にかけて行われた独創的なプロジェクト「No Ghost Just a Shell」の一環として生み出された。 1999年、ユイグとパレーノは、ゲーム・漫画市場のためにキャラクターを開発する日本のデザイン会社K-Worksから、名無しの2次元キャラクターの著作権を46000円で購入した。彼らは、購入したキャラクターに「アン・リー」 という名前とCGの身体を与え、他のアーティストと無料で共有することで、 分野を超えて複数の作家が無差別的に協働できる状況をつくりだした。

《100万の王国》において、線で描かれた半透明な「アン・リー」はたったひとり月面をさまよう。アニメーションに合わせて、デジタル合成された宇宙飛行士ニール・アームストロングの声が、アポロ11号月面着陸計画の物語とフランスの小説家ジュール・ベルヌの1864年の小説 「地底探検」 の一節を混ぜ合わせたナレーションを朗読する。氷山のような地形は、その声の抑揚にあわせて変化し続ける。映像の冒頭で、アン・リーが最初の一歩を踏み出すと、 「それは嘘です」という言葉が聞こえる。本作の制作年が、1968年に公開されたスタンリー・キュブリックの映画「2001年宇宙の旅」に重ねられていることを踏まえるなら、その言葉はキューブリックがスタジオで月面着陸を捏造したという陰謀論を思わせ、本作の現実と虚構の間を漂うような感覚を補完する。

展覧会サイト

SFっぽいというか好きな感じのアニメーションでした。声に合わせて地形が変化するので、どこかもアーティストのMVとかでもありそうだなぁと。

作品を制作するプロジェクト「No Ghost Just a Shell」は『Ghost in theShell』のオマージュだろうと思いつつ解説文を読み進めたら、「日本で2次元キャラのデザインを購入」とあって、確信に変わりました(笑)

「2001年制作のアームストロング船長の合成音声が『地底探検』を読む映像作品」という詰め込んだコンセプトがとても好き!

映像の最初で描かれる図がよく分からない。「Moon Landing 1969」はアポロ11号が月面着陸した年、「Journey to the Center of the Earth 1865」はディズニーのアトラクションにもあるベルヌの『地底旅行』。ただその他がちょっと思いつきませんでした。

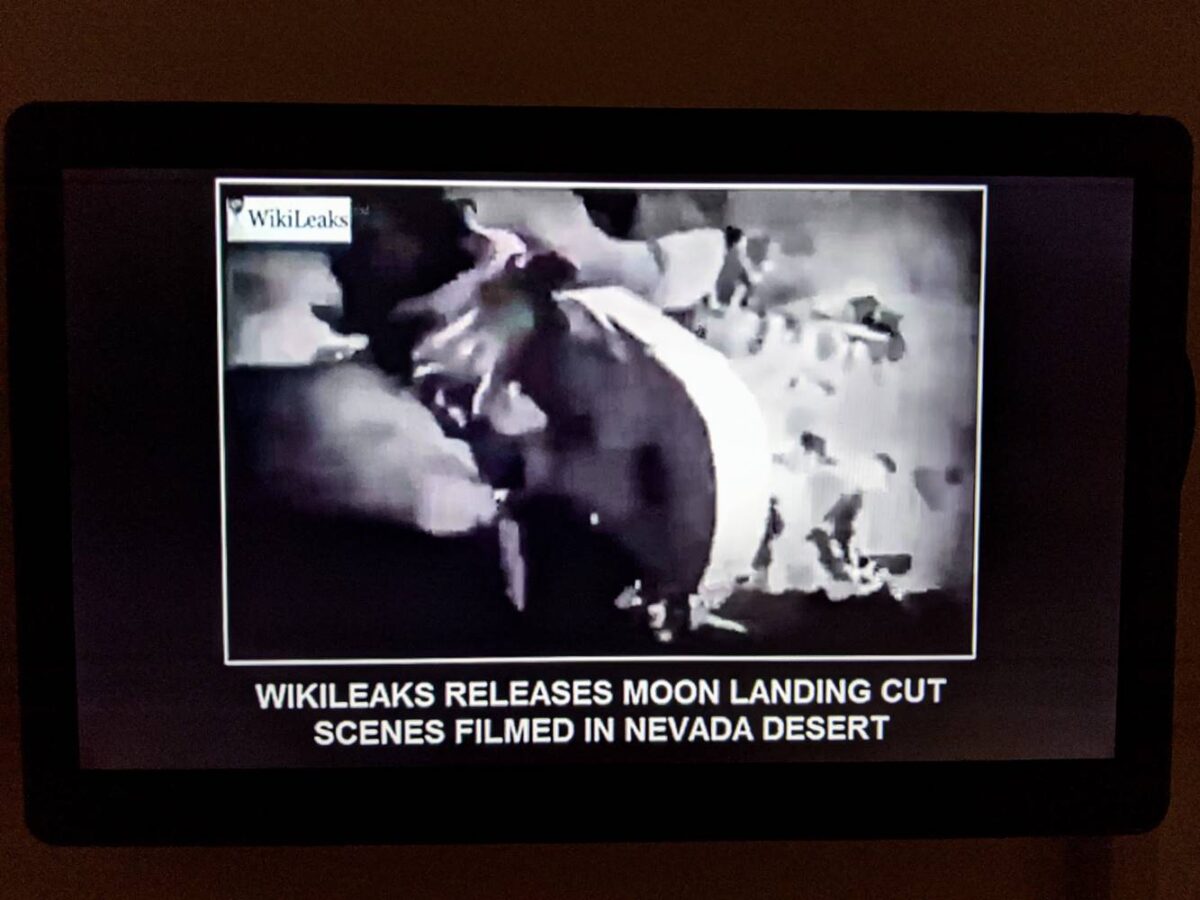

ウィキリークスは、ネバダ砂漠で実際に撮影されたことを示す月面着陸の未使用の映像をリリースした。

識別子:スタンリー・キューブリック 1969

月面着陸に関わる陰謀論は大好きなので、この話はとても興味深く映像を見ました。

森万里子

制作年:2004

本展覧会に出品される「トランスサークル」は、縄文と太陽系惑星群の運行と結びつけた題材にして制作した作家にとって記念碑的作品である。縄文から与えられたインスピレーションについて作家は 次のように語っている。「私は、2003年から2年間にわたって縄文遺跡のフィールドワーク(北海道から沖縄に至るまで)の旅に出ました。多様で豊かな“縄文の宇宙”が語りかけてくれたものは、久遠の時が途切れることなく現在に至るまで 生成し流れていることの神秘とリアリティでした」。環状列石(ストーンサークル)はあたかも生と死がメビウスの帯のごとく表裏一体を成している象徴のようであり、そのことは、日本における我々の祖先信仰と霊に対する親密な接し方が 未だに続いていることを物語っている。作品は、「生」のメタファーとして太陽系の9つ惑星群の運行を数値化して、LEDの発する9色の光と速度によってそれぞれの惑星の多様な運動性を表している。9色の光を蓄え込んだ9体の環状列石を 象った人工石は、「死」のメタファーとして林立し、あたかも生と死が何の矛盾もなく一体化されているかのようのである。このように仏教曼陀羅のようなマルチ・ディメンションの構造をもつ環状列石は、混沌とした不条理な配列の中にある 宇宙の秩序そのものである。作家は「自然の摂理である生命体の誕生と死は、天に向けられた環状列石の石柱によってその繰り返しの連続から解放され、外的なものと内的なものがひとつになっており、高次元な空間と繋がるアンテナのようなもの ではないかと想像しました。現代において最も定義し難くなってきている『永遠』や『再生』というテーマを浮かび上がらせるために、作品『トランス・サークル』の制作を試みたのです」と語っている。

展覧会サイト

現代的なストーンサークル。この白くて絶妙な曲線を帯びた立体がすごくSFチックでお気に入りになりました。映画とかに出てきても違和感ないくらい。

解説を読んで、材質とか発光とかは現代的だけど、それと全く同じことを古代の人々がやっていたと考えると、つくづく凄いなぁと。(柱を円形に並べたくなるのは人間の性なのかもしれない…)

あと、ただ円形にするだけでなく、砂利が敷かれていることで「入ってはならない」みたいな神聖感みたいなのも出ていました。

オノデラユキ

制作年:2020

写真家としてのオノデラの制作と思考は、一貫して、世界の模倣、写し、記録装置としての写真のありかたに揺さぶりをかけるような、〈写真の存在論〉や〈カメラの存在論〉の探究に捧げられてきた。 本展出品作品「月の裏側」は、コラージュ、ペインティング、フォトグラム、ドリッピングといった行為を刻印した作品である。「月の裏側」が存在することは自明であっても、常に一方向からは見えない存在であるのが「月の裏側」である。 オノデラ曰く「このタイトルをつけるきっかけとなったのは、中国が月の裏側に探査機を着陸させロボットを走り回らせて調査をするという計画を知ったことだった。月は太古の昔から眺められ、あるいは凝視され多様な文化と文明を育んできた。 月が球体と認知された後でさえ、闇夜に黄色く光る球体をまるで平らな円盤を見るかのように振る舞ってはいないだろうか。それなのに、我々からは見えない側に飛んで行ってそこをロボットが走り回るなんて、まるで小説のようではではないか。 しかもそのロボットの名前は『玉兎』という名なのだ」と語っている。「私のこのシリーズ、『Darkside of the Moon』の被写体はもちろん月の裏側などではなく、この地球上の出来事である」(オノデラユキ)。3点一組の作品「月の裏側」は、 風景の一部がそれぞれ切り取られ、その切り取られた部分が隣り合わせとなった作品風景にコラージュされ入れ替えられていく。「コラージュされた写真同士が『切断』と『溶解』を繰り返す。これによって普段は我々には見えない視覚と認識の 裏側を見せられるような、目眩を起すような場が出現する」(オノデラ)。「宇宙のはじまりとおわり」を想起させるこの作品は、多元宇宙論に基づいた「ワームホール」を通して別の宇宙へ反転できる可能性を示唆している。

展覧会サイト

これはあまり共感できなかった作品。

「月の裏側」は想像力を掻き立てられるし、ナチスの秘密基地があるとか月人がいるとかイマジネーションに富んでいて大好き。ただ一方で、作家さんの話にもある中国の月面探査のように科学的解明が進んでいるのも事実で。しかも現代人は「月が球体」って既知じゃないですか(絵で描く時は平面の円だけど)。展覧会2章のテーマ「ポストトゥルース」という点では合致ですけど。

それに加えて地球の風景のコラージュ写真が「月の裏側」と提示されても、う~ん…と。解説文の最後、「多元宇宙論に基づいた「ワームホール」」の部分はしっくり来ました。

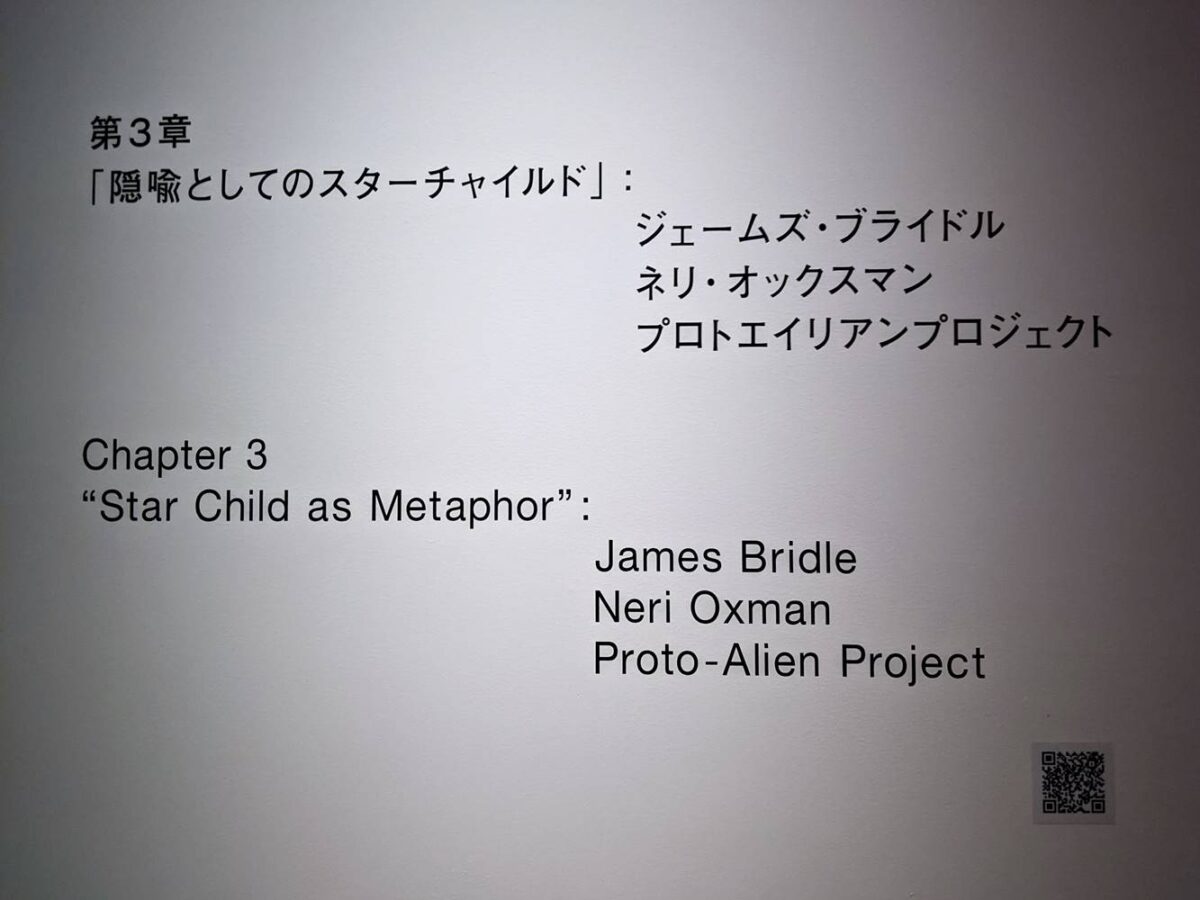

第3章「隠喩としてのスターチャイルド」

人類を超越する存在とは何か?第3展示室では、この命題を探求するアーティスの表現を紹介する。「2001年宇宙の旅」では、ボーマンを船長とし、人工知能「HAL9000」によって制御される宇宙船ディスカバリー号は、木星への途上にあった。ボーマンは遂にスターゲートでワームホールを潜り抜け地球外知的生命体と遭遇し、肉体を脱した精神のみの生命体(スターチャイルド)へと進化していく。この展示室では、「スターチャイルド」をメタファーとして捉え、地球外に存在するかもしれない生命(的なもの)を、人工的に誕生させることに挑むアートプロジェクト、そして言語、知性、新しいテクノロジーや人間以外の種との関係を反映した映像表現、さらに生命を維持する要素を生成するように設計された微生物の形で生物学的対応物を提供するプロジェクトを芸術的表現として提示する。

解説文:飯田高誉(本展キュレーター)

展覧会サイト

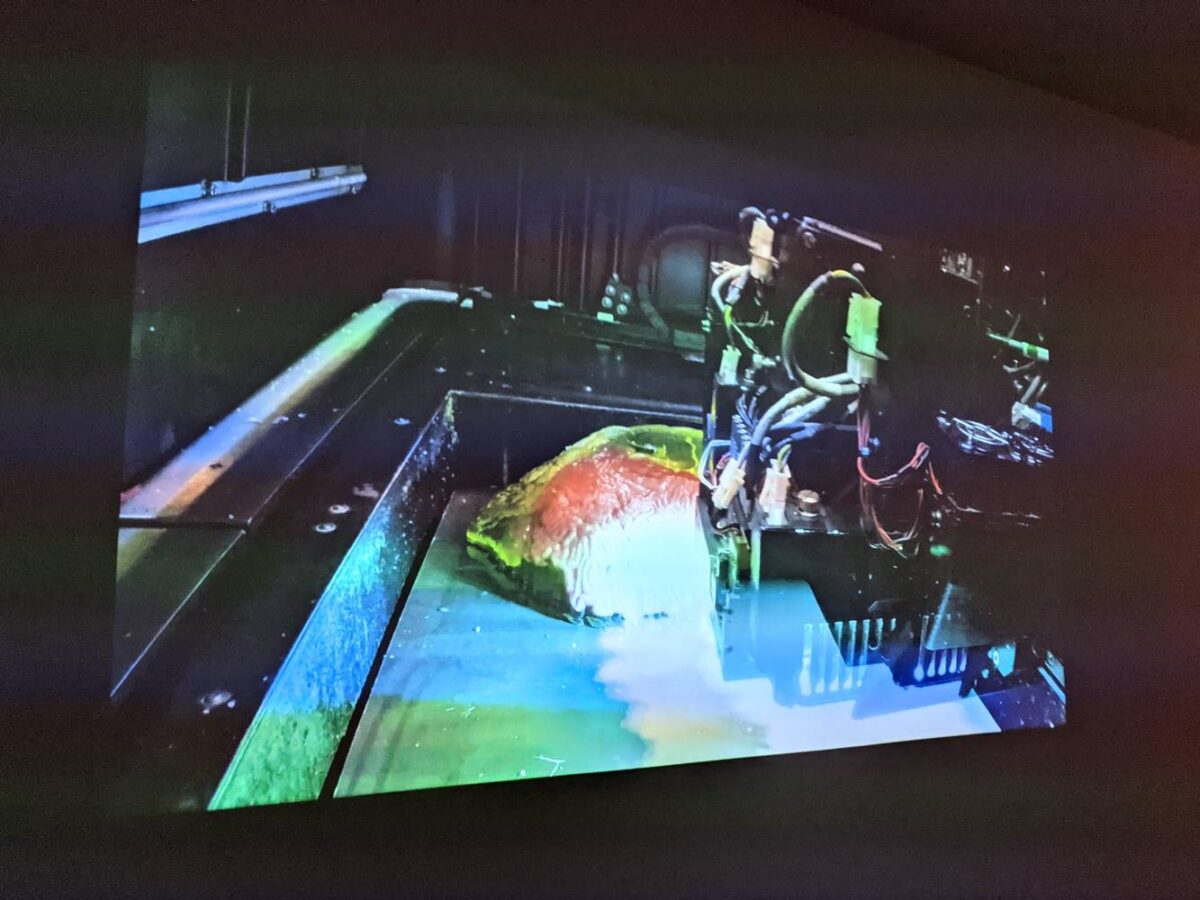

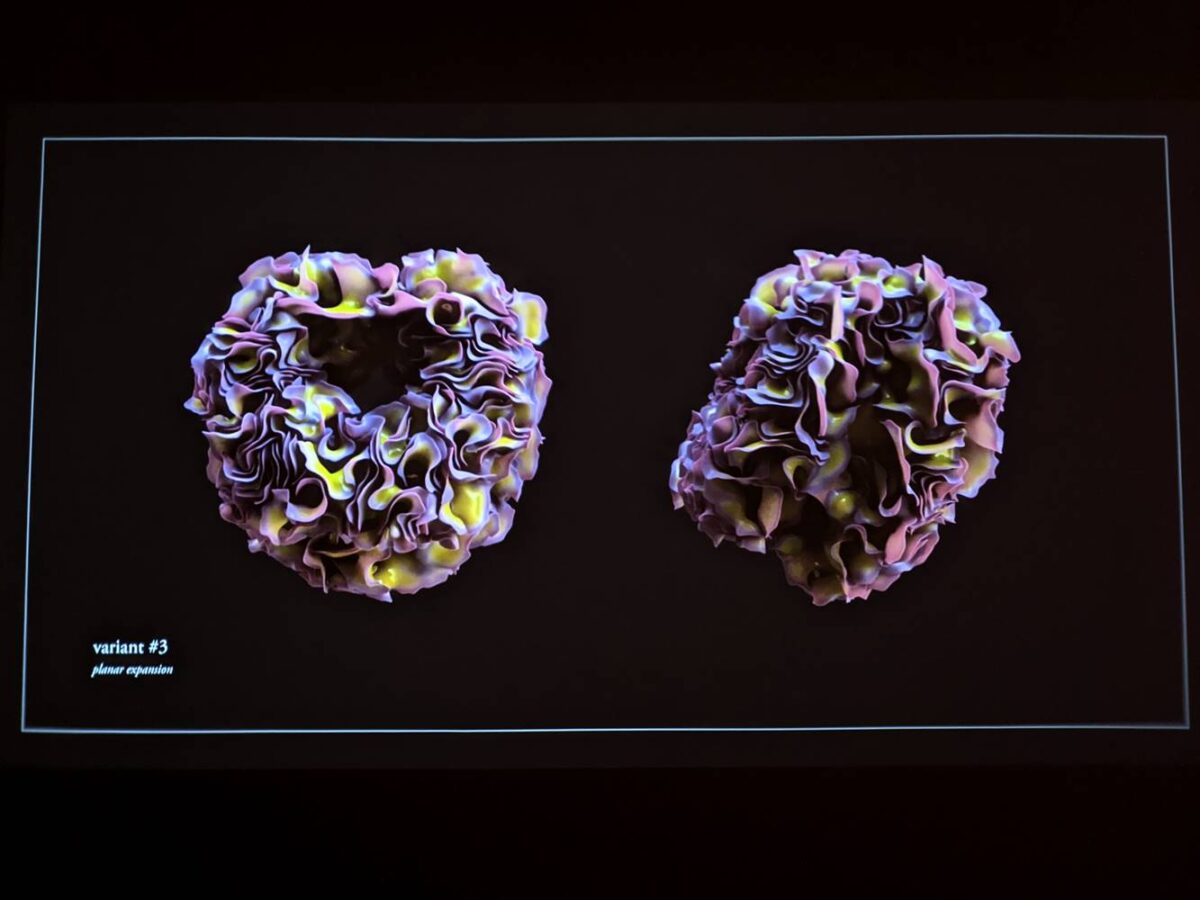

ネリ・オックスマン

原題:Mushtari, Jupiter’s Wanderer

制作年:2014

地球以外の惑星への旅行には、人間に生存不可能な危険な環境が含まれる。例えば、無重力、有害な大気、暗所での途方もない長時間滞在、ガラスを沸騰させたり二酸化炭素を凍らせたりするような極限的な温度など、 人間が生きられる可能性がほとんどないような場所である。

ネリ・オックスマン が率いるMITのメディエイテッド・マターズ・グループの《流離う者たち》シリーズは、太陽系のそのような惑星空間で移動・居住する者のために 3D印刷で設計された衣服型の人工臓器である。本作は、古代人が生命維持に必要と考えた4元素(土・水・空気・火)から着想され、太陽系の各惑星の特定の環境と遺伝子組み換え微生物が相互作用することで、生命を維持するために 必要な十分な量のバイオマス、水、空気、光を生成するように設計されている。ある微生物は光合成によって日光をエネルギーに変換し、別の微生物は生体鉱物形成作用によって人間の骨を強化・増強したり、暗闇の中で道を照らすために 蛍光を発したりする。それぞれの人工臓器では、複合素材による3 D印刷と合成生物学の融合が試みられており、その形態は、コンピュータのアルゴリズムによって生物の成長過程を模倣することで生成されている。「2001年宇宙の旅」 において人間は宇宙空間で分厚い鈍重な宇宙服を纏うことでしか生を獲得できなかったが、本作は、これまで進化の過程で築かれた身体構造の限界を超えて人工的に環境に適応する人類の姿を思弁してみせる。

展覧会サイト

これは素直に凄かったです。

もともと、人間は微生物とか細菌とかと共存していくことで地球環境での生存に耐えてきたわけで、新しい場所に行くに際して人工的に臓器をアップデートするというのが面白いし、見た目にもインパクトがありますし。(でもSpace X社の宇宙服のほうが格好良いですね 笑)

ジェームズ・ブライドル

原題:Se ti sabir

制作年:2019

《Se ti sabir》は、かつて地中海に実在した古語を軸に、人間が、人工知能や人間以外の生物種とお互いに理解し合うための新しい方法を問いかける映像作品である。

作品のタイトルは、地中海で800年以上にわたって話されてきたピジン語「リンガ・フランカ 」 の挨拶の言葉に由来する。「リンガ・フランカ」は、トルコ語、イタリア語、カタロニア語、オシタン語、ベルベル語、ギリシャ語、アラビア語など 異言語間の人々が意思疎通を図るために用いた混成言語で、主に地中海で貿易する商人や船乗りたちの間で使われた。「sabir(サヴィア)」は、英語の動詞「to know」であり、「知っていますか?」ひいてはコミュニケーションの 不可能性を前提とした「私たちはお互いに理解できますか?」という問いかけでもあったが、徐々に「こんにちは」を意味する挨拶として定着していったとされる。つまり、「sabir」は、文法も単語も共有しないもの同士が共通の コミュニケーションの方法を生み出す最初の瞬間を象徴する言葉だったといえる。

キューブリック の「2001年宇宙の旅」では、人工知能は人間と究極的には理解し合うことができない存在として描かれたが、本作でも、 作家は、人工知能を、タコやアンモナイトのような頭足類がもつ原始知性と比較し、人間とは根本的に異なる知性をもつ新しいエイリアンに見立てている。しかし、「2001年宇宙の旅」と異なり「Se ti sabir」が暗示するのは、 人間以外の知的な生物とのコミュニケーションの不可能性ではなく、個や種すらも横断するネットワークとしての知性の可能性である。

展覧会サイト

これも難しかった。映像が18分なので全部見れなかったんですよね。

コミュニケーションの話はSFでも主題の1つとなるテーマです。テッド・チャンの小説『あなたの人生の物語』とその映画化『メッセージ』を思い出します。異星人と意思疎通を図ろうと奮闘する言語学者の物語です。この作品《Se ti sabir》も小説も言語を用いてコミュニケーションを図るという部分では同じかなぁと。

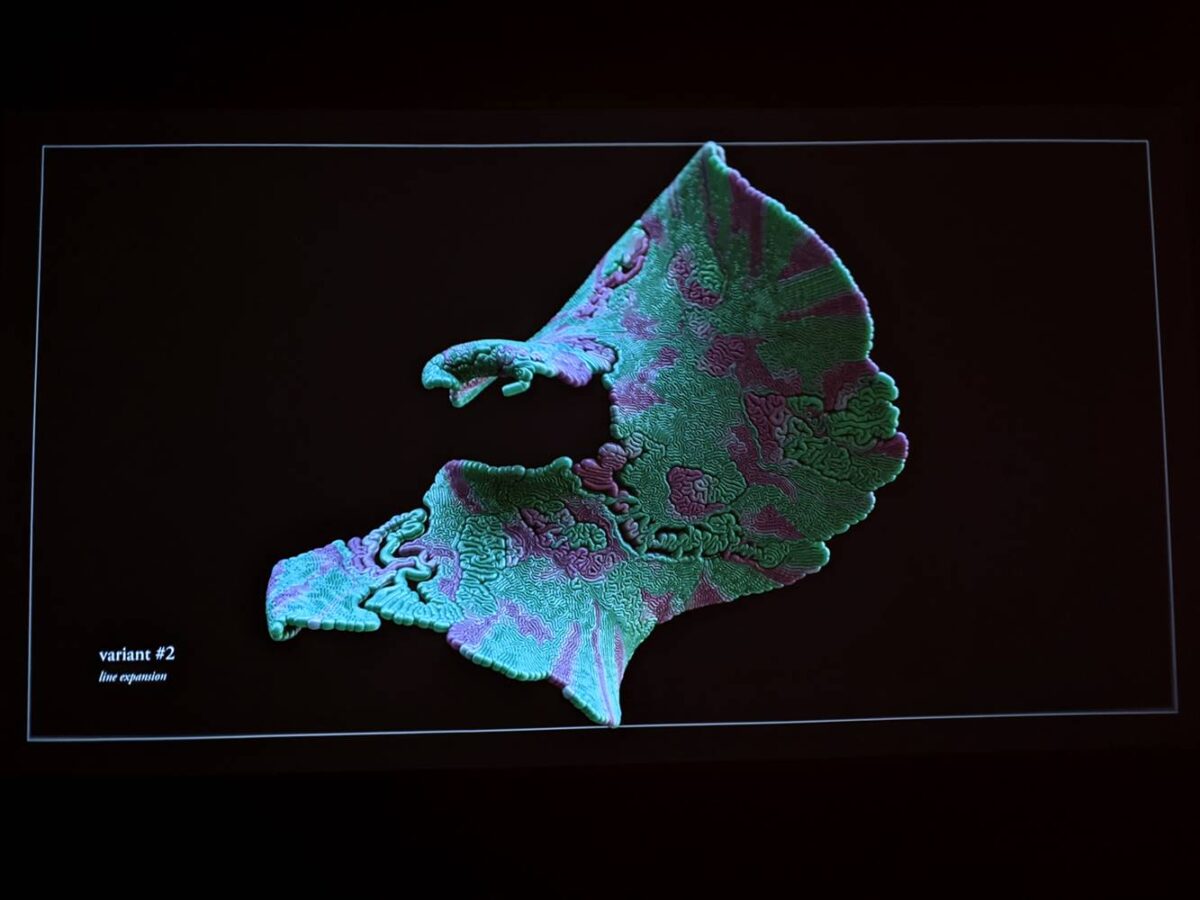

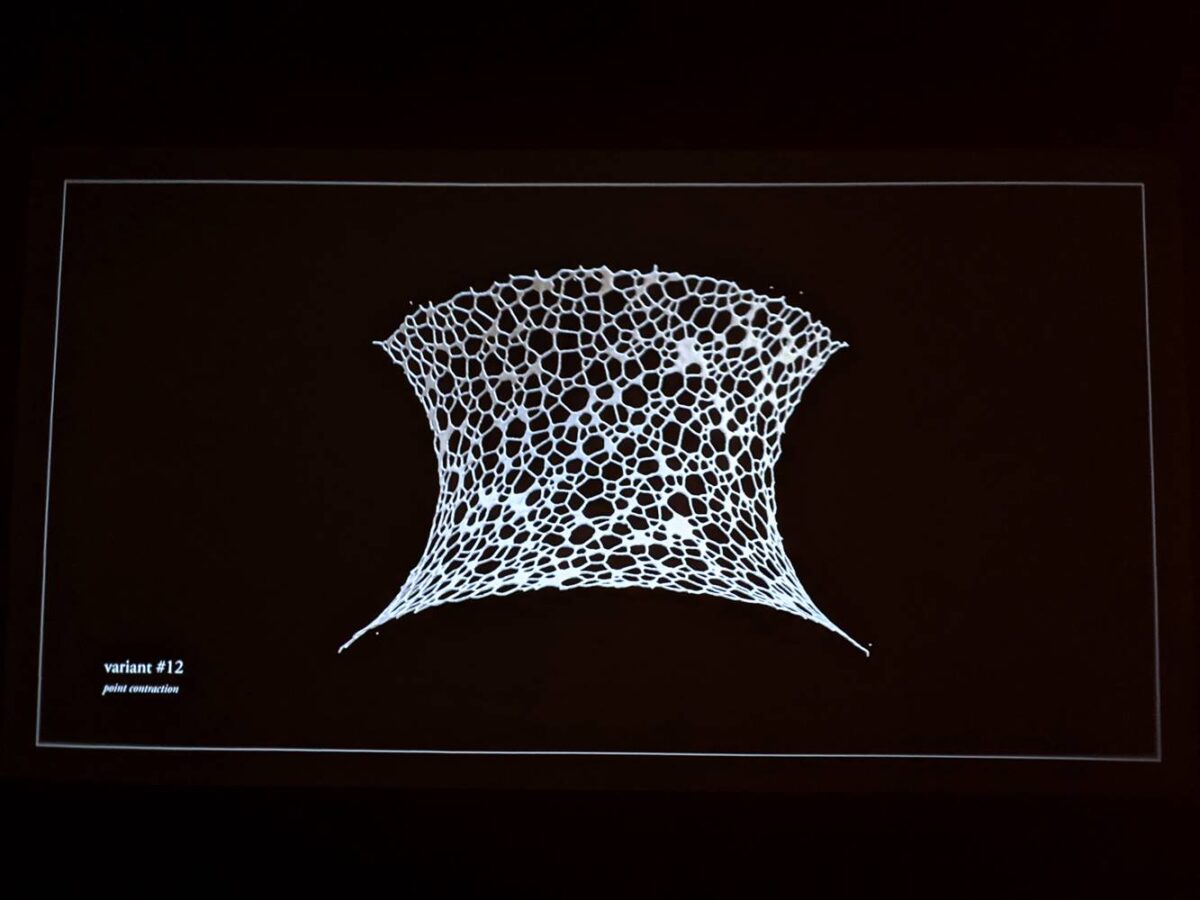

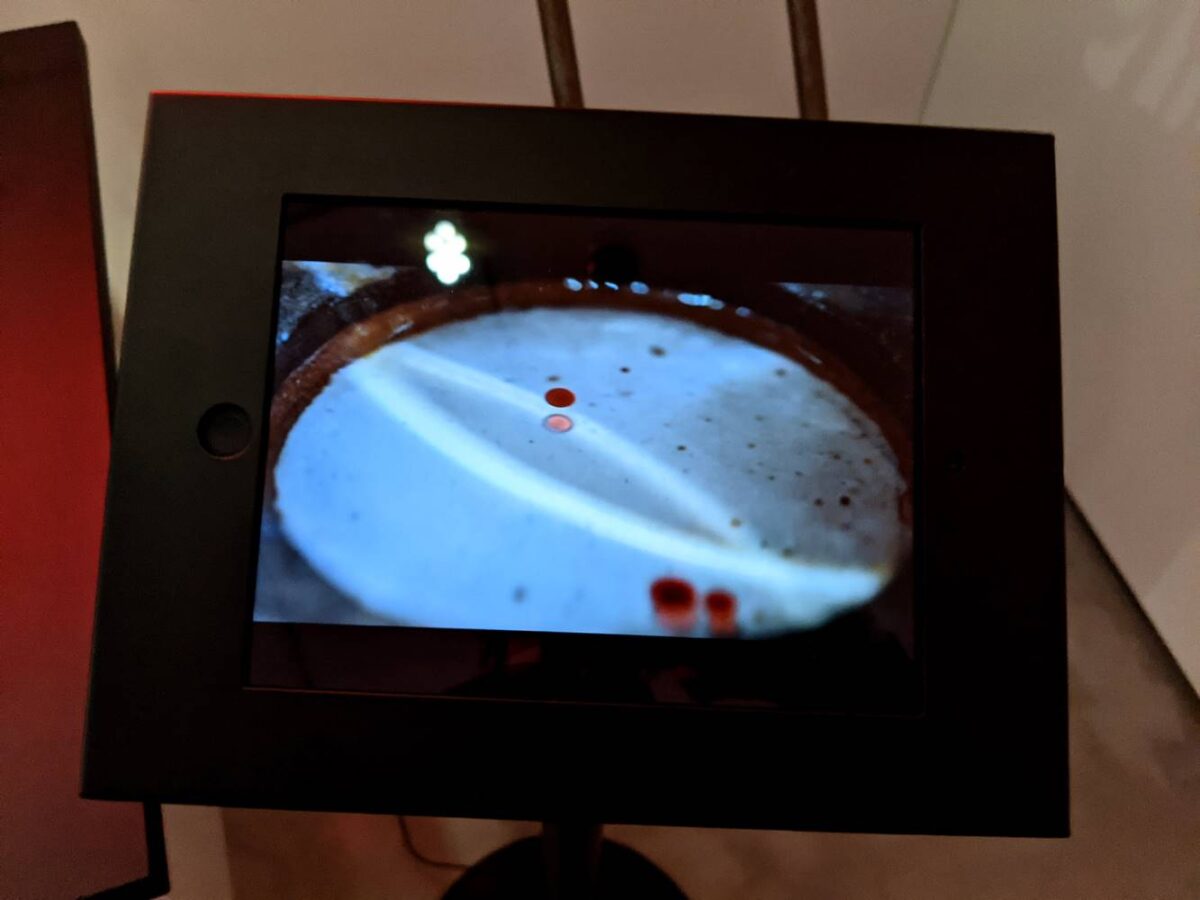

プロトエイリアン・プロジェクト

原題:FORMATA

制作年:2020

もしも、地球にいながら、他の惑星に存在する生命を人工的につくることができるとしたら?

《プロトエイリアン・プロジェクト(Proto-A)》は、地球外に存在するかもしれない生命(的なもの)を、 人工的に発明することに挑戦するプロジェクトである。作品内に、原始的な惑星を模した環境をつくり、その中で地球の生命としてはありえない物質で構成された「エイリアン」の存在を仮構する。ミニ惑星を再現した実験装置の中で、 宇宙空間にある液状物質(ホルムアミド)は、水や酸素がない環境でも、能動的に移動、変形、分裂、成長し、秩序ある構造をつくりだすという意味で、限りなく生命に近い振る舞いをする。極小の非人間的な物体にも関わらず、 まるで意志をもって動き回っているようにみえる本作は、生命と非生命の境界から、生命とはなにか、という根源的な問いを投げかける。

「2001年宇宙の旅」では、知性をもったモノリスという不可思議な存在が描かれることで、 地球の水を基盤として生まれた生命とは別次元の存在が示唆されたが、本作は、ミクロスケールの物質が生命のように振る舞うことを実際に可視化することで、人間にはまだ知られていない、新たな種類の生命のような地球外存在についての 思索をもたらす。

展覧会サイト

大好き。

「地球上で人工的に他惑星の環境を構築し生命を作る」というプロジェクトがもう最高に好き。加えて、今回は「ホルムアミド」という物質。単に動くだけで《生命》といえるのか、あるいは《意思》のようなものが必要なのか。こういう思考をできるのは本当に楽しいですね。

あと、ディスプレイもとても良い! 真っ赤な異星のような映像と、仰々しいガラス容器、ガスボンベと繋ぐコード…など、とても良い!

「2021年宇宙の旅 モノリス_」の感想でした。

なかなか理解しきれない作品もありましたけど、それはこの場で新しい知識を得られたことでもあり、色々な刺激があって楽しかったです!

展覧会ステートメントの一番最後で、飯田さんが次のように書かれていました。

コロナ禍に見舞われて絶対的な時間軸の崩壊と既存の価値観の転換が迫られている中、…[中略]…《我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか》というポール・ゴーガンの絵画作品(1897年~1898年)のタイトルが、いつまでも残響する・・・

飯田高誉

で、今回の展覧会を観終わったあと、家に帰ってから2019年10月号の美術手帖『アーティストのための宇宙論』を読み返したんですね。そしたらEditor’s noteに次のようなことが書かれていて、「あ~繋がっているなぁ」と思いました。

かならず訪れる惑星・地球の最後(人類の滅亡?)…[中略]…─そのときそこで、人類やその社会はどのようなことができるのか、そして、「私たちはどうなりたいか」が問われる局面になり、アートの真価が試されるかもしれない

編集長 岩渕貞哉

最後に、序章で展示されていた「モノリス」の裏側を。表側と側面はしっかりと綺麗に整備されていたものの、裏側はハリボテ感満載。(ある意味これもなにかのメッセージなのかも…??)

読んでくださり、

ありがとうございます!

これからもよろしくお願いします!

あおえいろ録。

あおえいろ録。