こんにちは!

お元気ですか?

先日、Zoom飲み会でイントロクイズをやりました。幹事が専用アプリで曲を流すんですが、意外とアニソンが多くて。私はオタクとバレぬよう上手くかわしながら適度に回答していました───が。「お願いマッスル」を答えた時に空気が変わりましたね。問題は、”アニメオタク”か”筋肉オタク”か、どちらに受け取られたかです。

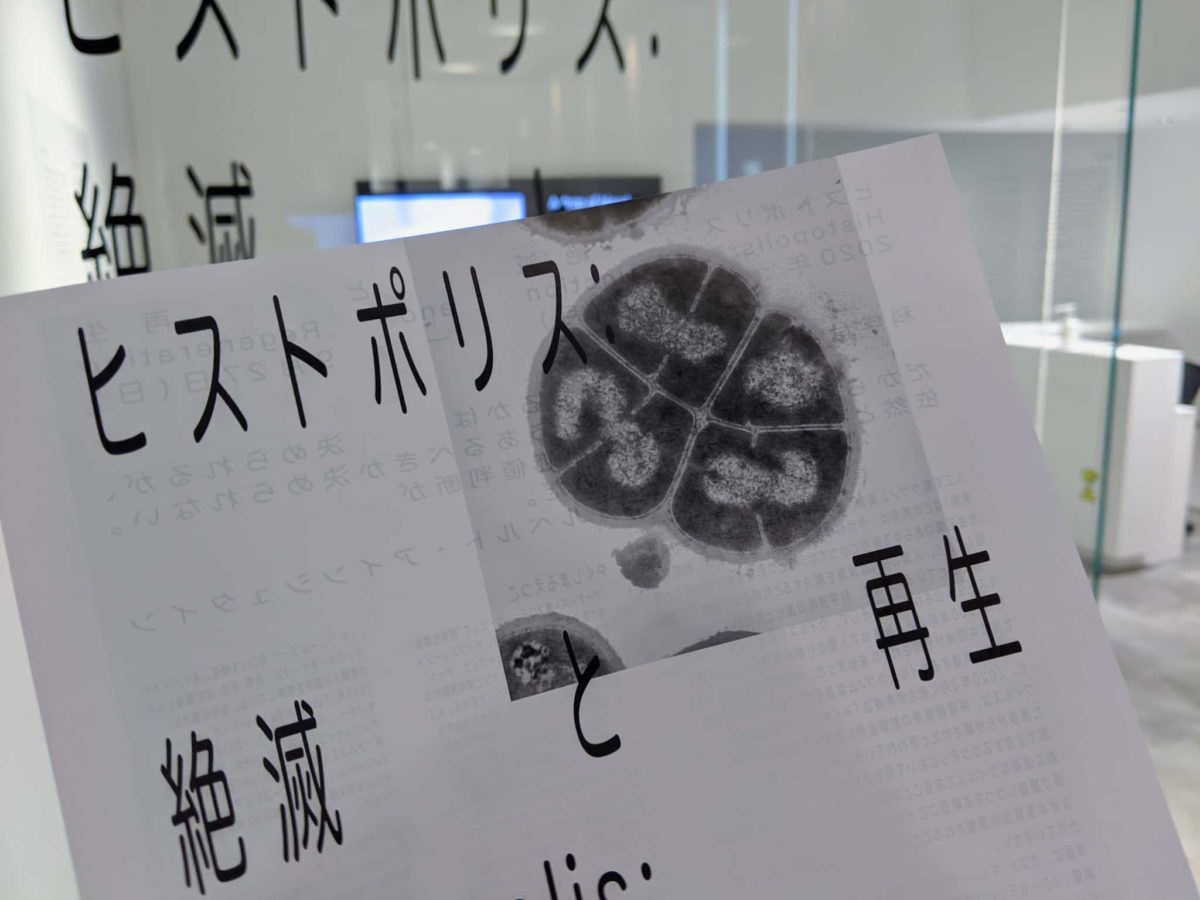

さて、今回はバイオアートの展覧会「ヒストポリス」の感想と作品紹介です。テキスト量が多いですが、その文章がとても素晴らしいので、ぜひ読んで頂けたら嬉しいです!

2020年7月3日鑑賞

ヒストポリス:絶滅と再生展

Histopolis: Extinction and Regeneration.

- 生物を素材にしたり、生命を題材にしたバイオアートの展覧会

- 新型コロナ禍を受けた展覧会ステートメントがとても良い! 社会への反応の速さがアートの強さ。

- バイオボット、Hela細胞、四重螺旋の彫刻、AI製キメラ、防弾皮膚、WW2の陶器製バイオ兵器、微生物のDNAから作った楽曲……etc.

本展は、ゲスト・キュレーターに髙橋洋介(金沢21世紀美術館)を迎え、飯田高誉(スクールデレック芸術社会学研究所所長/GYRE GALLERYディレクター)の監修のもと、パンデミックに起因する人間の絶滅の危機や、科学技術がはらむ危険性に向き合う。

[…]本展「ヒストポリス:絶滅と再生」は、カオスのなかで変態する時代状況の一端を映し出し、参加アーティストの作品を通して、地球史における人類の存在理由と未来を展望する。

美術手帖

GYRE GALLERY ヒストポリス – 絶滅と再生 – 展

会場:GYRE GALLERY

会期:6月8日~9月27日

「ヒストポリス」展です。

私が大好きな、生物など「生きた素材」を扱ったり、生命などをテーマにしたバイオアートの展覧会です。本当に面白くて大好きです!

バイオアートの何が面白いかって、全部です!

まず、動物や植物、細胞から人間までを素材に扱ってしまうところがもう最高。その上、倫理観に問いかけるような作品があったり、最新テクノロジーを用いて未来を見せてくれる作品があったりと、色々な意味でワクワクします!

この展覧会は、2018年に開催された「2018年のフランケンシュタイン」という展覧会の続編に当たります。

これは、M.シェリーの小説『フランケンシュタイン』の発表からちょうど200年目であることを記念して、「蘇生・人新世・生政治」という3つのキーワードの下で最前線のバイオアートが展示されました。

画家ゴッホが切り落とした左耳を再生させたり、ユニコーンを蘇生させたり、路上のガムからDNAを抽出して持ち主を再現したり、現代文明の工業製品を化石にしたり。

科学の進歩に伴う生命倫理を問い直したり、環境問題を考えたり、人類の利己主義や最新技術に警鐘を鳴らす、とても素晴らしい展覧会でした!

今回の「ヒストポリス展」。

会場は自然界由来のウイルスが世界的大流行を引き起こしたコロナ禍の東京・原宿。この時期に、バイオアートを見る臨場感や現実感と、これを題材に色々と考えられるのがとても良かったです。

確か、展覧会情報が出たのは3月上旬くらい。

コロナ流行を受けて展覧会を組み立てたのか、元々準備していた展覧会に手を加えたのかは分かりませんが、この反応速度の速さは、アートの持つ強みだと思います。

まぁ、正直に言えば作品そのものはあまりコロナと関係ないです。ただ、それを補って余りあるステートメント等が最高でした!

「2018年のフランケンシュタイン」展も、今回の「ヒストポリス」展も、監修者の飯田高誉さんと、キュレーターの高橋洋介さんによるテキストが本当に良い文章で、ずっと残しておきたいです。

まず現実社会の様子を述べることで身近な問題を提示して、次に芸術分野の状況を記して射程を明確にし、扱う題目やコンセプトを記した上で、展示する作品の紹介をするという展開が王道だけど良いですね。

加えて、過去の文献や研究者の著作、最新の報道などを引用したり、文章の援用に使っているのが良いです。

それに、長くても分かりやすいのは、キーワードやメッセージの使い方が上手いからだと思います。

これを読むだけで色々なことを知れるし、頭が良くなった気がします(笑)

今回、展覧会でとても残念に思ったのは、作品に関する解説や紹介文が無かったところです。

「考えるな、感じろ」とは言えども、やっぱり現代美術はコンセプトとか解説が大切だと私は思います。それに、バイオアートの場合は特に、その背景にある問題意識とかテクノロジーの詳細が分からないと思考しようがないです。

これは勿体なかったなぁ~と。

もちろん展覧会自体も楽しみにしていましたが、一番に観たかったのは、やくしまるえつこさんの《わたしは人類》という作品。

詳しくは後で紹介しますが、数十億年前から生息する微生物のDNAから音楽を作曲し、その楽曲情報をゲノム編集技術で再び微生物に埋め込んだ作品です。

音楽としても格好いいし、コンセプトも最高! ずっと観たかったバイオアートで、五本の指に入るくらい。金沢21世紀美術館まで足を運ぶ必要があるかと思いきや、2019-2020年に森美術館で開催された「未来と芸術展」でも鑑賞でき、今年はラッキー!

森美術館は混んでいたのでゆっくり鑑賞できませんでしたが、「ヒストポリス展」は会場ガラ空きの貸切状態だったので見放題&聴き放題で感無量!

展覧会ステートメントとか作品とかを掲載します。

展覧会趣旨や挨拶、各章の概要などテキストが少々長めなのですが、読む価値があると思うのでぜひご覧ください!(なお一部、読みやすいよう改行したり、適宜、省略をしています)

作品は、写真撮影OKでした。

先に書いたように、展覧会公式の作品解説は無いです。なので、作家HPや信頼できそうなメディアなどから引用しました。

展覧会趣旨と挨拶

展覧会趣旨/監修者挨拶

[…]工学的にデザインされた、これまでとは別の次元の自然が立ち現れつつある。それは同時に、技術が生命や生態系に溶け込み、あらゆるものを侵食していく現代において、人間が「絶滅」の危機といかに向き合うかを問いかけることとなる。さらに、カオスの中で変態する時代状況の一端を映し出し、地球史における人類の存在理由を参加アーティストの作品を通して未来的展望にいかに結びつけていけるかを展覧会の主旨としている。

最後に果てしなく展開していく科学技術に対する警鐘を鳴らすことを忘れてはならない。1986年のドイツでエネルギー問題や原子力発電の是非が議論されていた頃、社会学者のウルリッヒ・ベック(※)は、科学技術が生み出した危険を科学技術によってコントロールする私たちの社会のありようを「危険社会」と名付け警告したことを記憶に刻んでおきたい。「3.11」以降、原発をはじめとして高度技術によってもたらされた様々なブラック ボックスが日本に遍在していることは、人々の将来的な不安対象となっている。そして、今や新型コロナウィルス〈COVID-19〉の感染蔓延が喫緊の課題となっており、人類の絶滅と再生、さらに「ネクロポリス」(死者の都市)と「ヒストポリス」(生命を宿す都市)の問題を現実的に浮かび上がらせている。

※ウルリッヒ・ベック(1944-2015)

ポーランド北部生まれ。ミュンスター大教授などを経てロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの社会学教授を務めた。現代社会が抱えるリスクを警告した著書『危険社会』(1986年)や『世界リスク社会論―テロ、戦争、自然破壊』(2003)で知られ、ドイツを代表する社会学者。東京電力福島第1原子力発電所事故を受け、脱原発を提言したドイツ政府の諮問機関「倫理委員会」のメンバーも務めた。

飯田高誉(スクールデレック芸術社会学研究所所長)

キュレーター挨拶

──ロージ・ブライドッティ(*1)

人類の絶滅は避けられないと思います。

もはや絶滅するかしないかでなく、どのように絶滅するかが問題です。

──パオラ・アントネッリ(*2)

2020年は、ウイルス感染症の世界的な大流行で幕を開け、先の見えない不安が社会に蔓延している。疫病に限らず、戦争や天災など社会が激動する時に、やがてやってくるかもしれない理不尽な死、大恐慌、社会秩序の崩壊を、宗教や神話は悪徳を働いた人間への報いとして物語ってきたが、それは同時に新たな芸術の源泉になってきた。例えば、キリスト教の終末論──世界が終わった後に全ての死者が蘇り、神によって裁かれ、永遠の生命を与えられるものと地獄で苦しみ続けるものに分断される──が、ミケランジェロの「最後の審判」やモーツァルトの「怒りの日」を生み出し、仏教の末法思想──正しい教えが廃れ、誰も悟りを開けず教典だけが残 り、人も世も最悪の時代が訪れる──が、平等院鳳凰堂や三十三間堂の千手観音に救いを表現させたように、新たな時代の危機が今、新たな芸術を萌芽させている。 本展では、現在の状況を鑑み、「絶滅と再生」を主題に、5カ国7名の作家の作品と1種の微生物を展示する。一昨年開催した「2018年のフランケンシュタイン」では、バイオアートが現代に提起する3つの主題──「蘇生」「人新世」「生政治」──のもと、5カ国9作家の作品が展示されたが、本展では、その問題意識を引き継ぎ ながらも、「不死」「キメラ」「脱絶滅」という3つの新たな主題のもと、各国の芸術家たちが選び取った表現媒体の意味や歴史の問題について考える。[…]「生命ではないが生命に限りなく近い表現媒体」や「古典とは異なる新種のキメラ」といった芸術の現代的な問題が現れている。[…]世界的にバイオアートやバイオデザインと呼ばれる領域で「絶滅」を主題にした作品が増加していることは事実として間違いなく存在する。故に本展は、今日の芸術が、いかに「絶滅」と向き合い、安易な「再生」ではなく、生命の概念や形態を別の形式/非生命へといかに変化させているのかに焦点を当てる。 本展が、生命が工学の開拓地へと変貌しつつあるこの時代の一端を切り取り、これからかたちづくられる未来の芸術の価値について少しでも思索できる場になることを願う。

*1 ロージ・ブライドッティ著、門林岳史監訳『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』フィルムアート社、2019

*2 川崎和也監修『SPECULATIONS 人間中心主義のデザインをこえて」BNN新社、2019

──髙橋洋介(本展企画者/金沢21世紀美術館学芸員)

不死

一方、芸術に目を向ければ、アーティストたちは、何千年と探求されてきた伝統的な主題「生と死」 から逸脱し、「不死」を主題や媒体にして新たな表現を模索し始めている。ゆえに、この展覧会では、2010年以降に生み出されたさまざまな「死なない存在」を主題とする作品を通して、今日の芸術の問題を考える。展覧会のタイトルの「ヒストポリス」は、永遠に生き続ける者たちのための場所という意味であり、ユネスコの初代事務局長を務めた生物学者のジュリアン・ハクスリーが1927年に書いたSF小説「組織培養の王」において、ネクロポリス──墓地であり死者の都──と対比して生み出した造語に由来する。(*1)

上記を前提に、序章では、「絶滅」しない存在としての「不死」を扱う。作品の表現媒体や主題となる「不死化細胞(ガン細胞やiPS細胞)」は、生物/無生物、人間/非人間、主体/客体といった近代的な既成概念をいかに更新しているのかを3作家の作品によって考える。

*1 Julian Sorell Huxley “The Tissue Culture King” , Copyright 1927 by Amazing Stories.

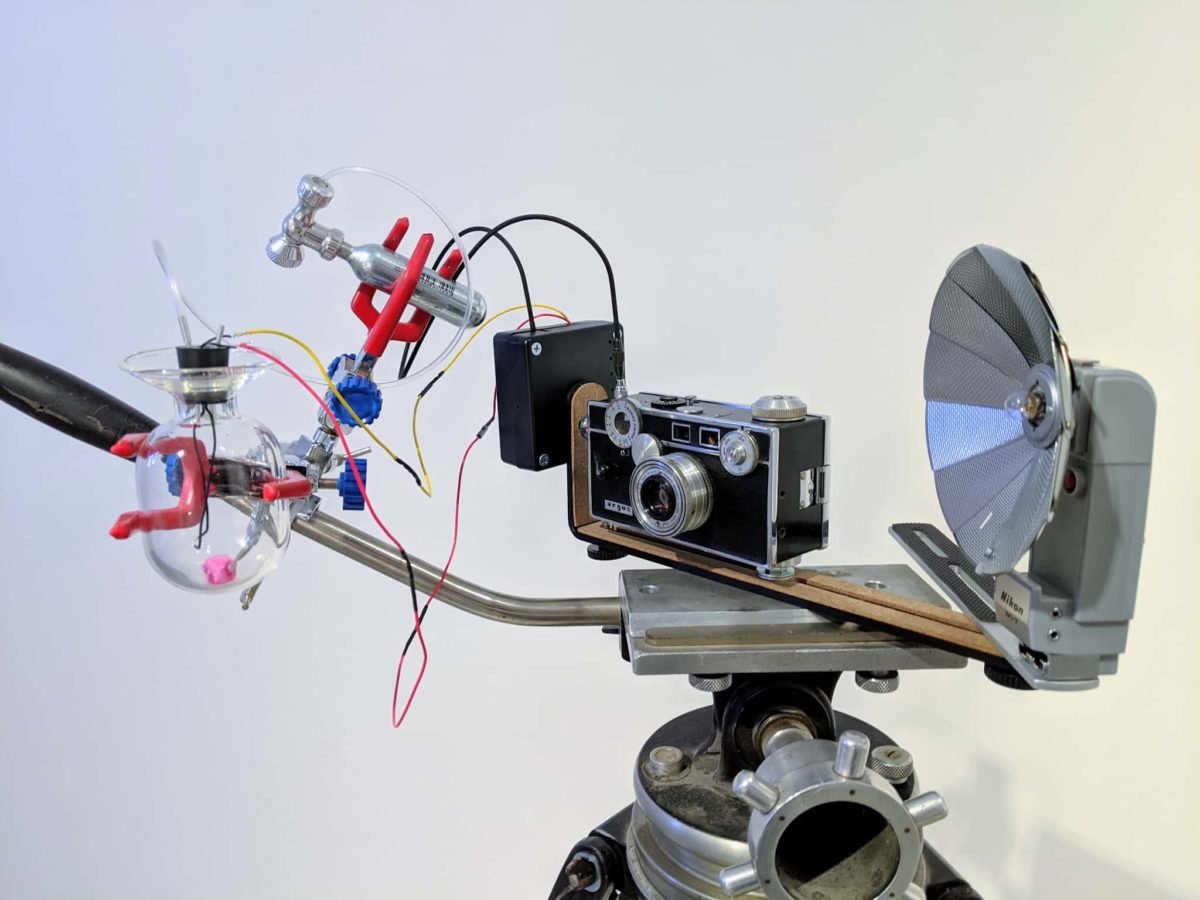

作家:ガイ・ベン=アリ

作品名:ブリコラージュ

原題:Bricolage(Guy Ben-Ary)

制作年:2020

ただ映像を見ていただけでよく分からなかったです。中学生レベルの英語でなんとか字幕を追っていました。「血は心臓に、シルクは身体になる」的な言葉があって、『Fate』の「無限の剣製」を思い出しました。黒魔術的な(笑)

作家さん自身の説明を読んでみると、あながち間違っていないような気もします。人造の心筋細胞がメインの素材。本質的にはゴーレムとかと同じ?

《Bricolage》は、生きている生物学的ロボットを成長させるプロセスを中心とした、芸術的、微視的、自律的な新作の研究開発プロジェクトです。バイオボットは展示中に1つに自己組織化して(肉眼で見えるほどに)拡大する、生きている動的彫刻です。 心筋細胞(生物学的モーター)をシルク構造(バイオボットの体)の奥深くに実装(成長)させて、生物学的動的マイクロアートワークを推進する目的で、予測可能で反復可能な収縮を生成することを提案します。

Guy Ben-Ary

Biological Robotics 05

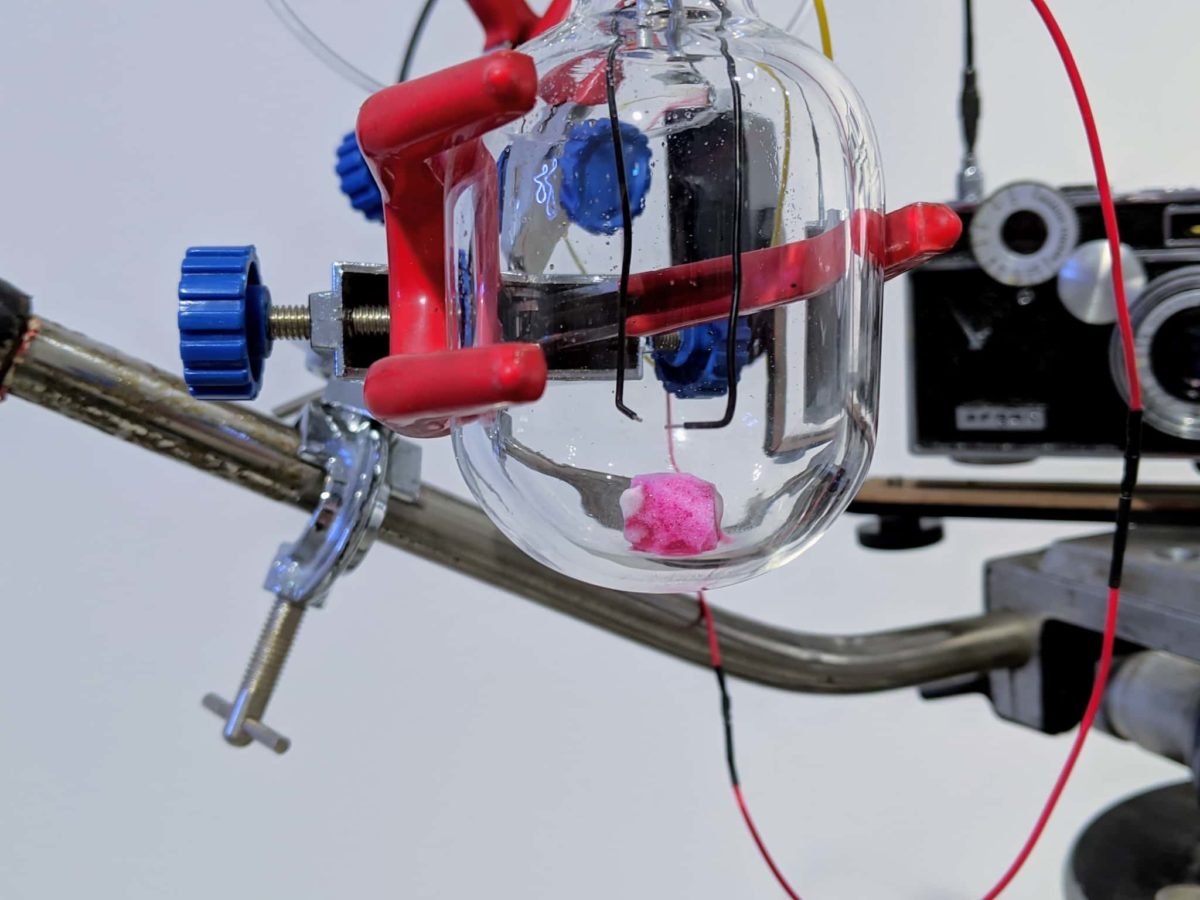

作家:BCL/ゲオアグ・トレメル

作品名:©Hela

英題:©Hela(Georg Tremmel)

制作年:2020

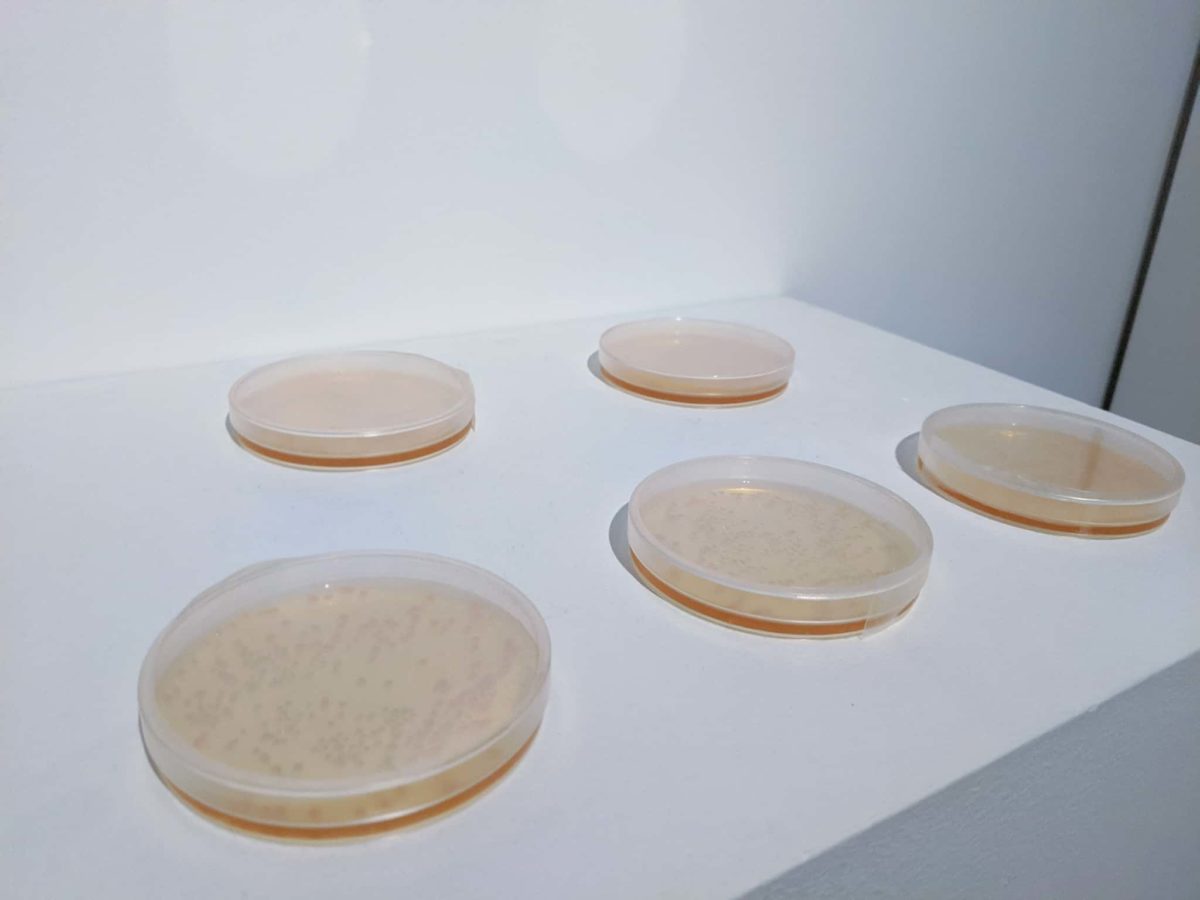

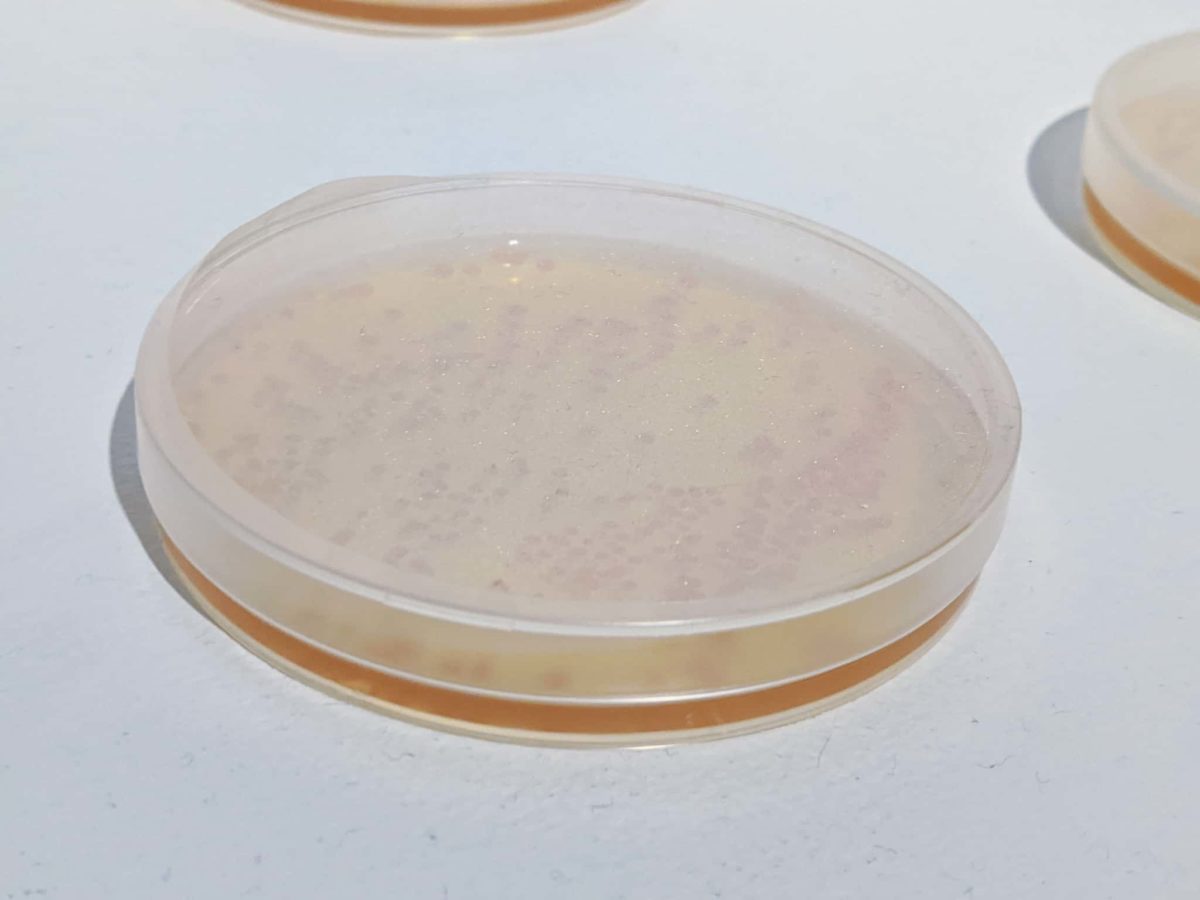

作品名にもある「Hela細胞」は、下の解説にもある通り有名?な存在です。まさか、こういう形で見ることになるとは……。大体、タイトルは分かったけど作品の内容は分からなかったので、このピンクの物体がそうだったとは…….。

癌由来の細胞が大きくなる気味悪さもあるし、けどシャッターを切るにはまだ人間の介在が必要な部分は少し安心感をお覚えます。

ガラス容器の中に見える、ピンク色の小片[…]「Hela(ヒーラ)細胞」は最古のヒト培養細胞だ。69年前に癌で死亡したある黒人女性の腫瘍から採取されて以来、現在に至るまで多くの研究室で培養され続けている。

[…]本作は、自己増殖を続けるHela細胞が一定のサイズに到達すると、自動的にカメラのシャッターが切られる仕組みだ。隣には、研究室でこれまでに撮影された写真も掲げられている。

OMOHARAREAL

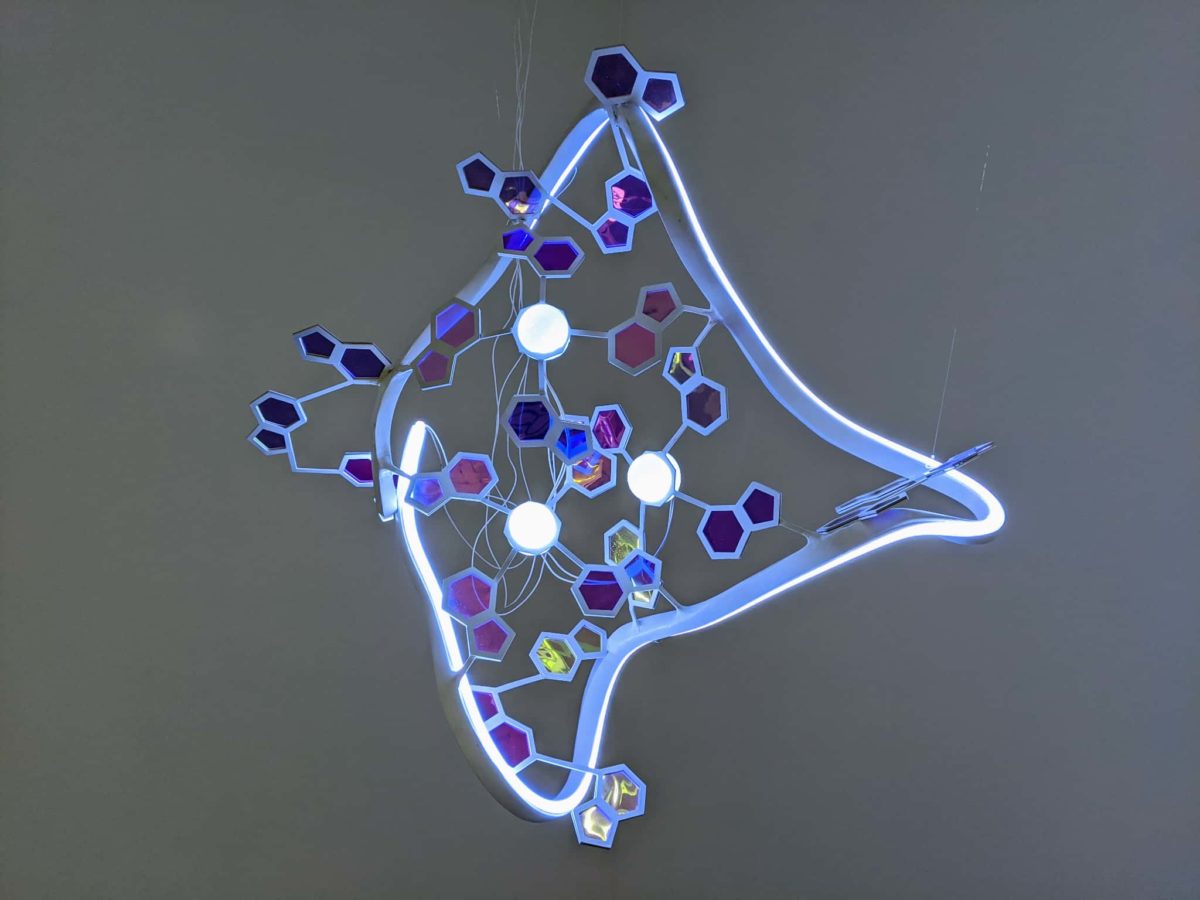

作家:須賀悠介

作品名:ジー クアドロプレックス(タイプA)

英題:G-Quadruplex (typeA)

制作年:2019

よく分からないけど綺麗だし、分子構造とかを描く化学式っぽいオブジェクトもあるから細胞系かなーと思って観ていました。

DNAを複製に関する作品だそう。DNAの正常な複製を邪魔するのが四重螺旋で、癌にも関わるところが《hela》と共通ですね。

”G-Quadruplex(TypeA)”は、二重螺旋構造のDNAをコピーする際に生じる異形のタンパク質の表象だ。それは、コピーの失敗であり、模倣の失敗である。しかし、模倣に成功があるのだろうか?成功した模倣などあったのだろうか?模倣は常に失敗する。つまり、失敗こそが模倣の本来の姿なのだ。そして、失敗の中で、偶然に生じる均整を、わたしたちは「美」と呼んできた。だとするなら、必然的に失敗を誘発する四重螺旋は、美を必然化するのである。

HANAPUSA

キメラ

21世紀初頭に隆盛する合成生物学の発展は、最小限の遺伝子だけを持つようコンピュータ上で設計されたDNAを持つ人工生命や、本来4つであるはずの遺伝子コードを6つ持つ半合成生物、移植用臓器を培養するヒトと豚の混成体などを生み出しているが、それは、無機/有機を超える人工的な交雑によって、古典的な合成生物──ケンタウロスや人魚のような半獣半人──とは異なる「キメラ」が現代に誕生したことを示唆している。

かつてのキメラは、鵺や「イリアス」の登場する怪物のように、「人外の不死身の存在」であり、人間の力を超えた超自然的現象や社会の激動を象徴してきた。しかし、現代の「キメラ」──人間の脳細胞 を持つマウスや、蛍光クラゲの遺伝子を持つ熱帯魚など──は、医療や娯楽のための「商品」に過ぎず神性を失ってしまった。フロリダパンサーが人為的な交雑で「キメラ」になることで絶滅から逃れたように、自然淘汰の流れに逆らうべく人工的にデザインされた「キメラ」は、「(脱)絶滅」の新たな象徴 になり得るのだろうか。

この章では、このような文脈を措定し、「キメラ」の表象を扱う。そして、近代的な「美しさ」や「自然」の概念から逸脱しようとする2作家の作品を通して、AIやゲノム編集が生みだす新たな「キメラ」の美学について考える。

作家:シンフラックス

作品名:ゼノン

原題:Xenon(Synflux)

制作年:2020

人工知能開発の場面などで耳にする、敵対的生成ネットワークを利用した作品。画像の自動着色や、有名な画家風のイラストを出力したりする使途が有名です。ただ、そういうのは完成形で見るので、この《Xenon》のように不安定で未完成な状態を見るのは逆に新鮮だし不気味です(”AIの悪夢”とか話題になりましたけど)

まさに、章題の「キメラ」のイメージですね。

ファッションが持つ思索的な創造性を探求する、スペキュラティヴ・ファッションという地位を確立しつつあるsynfluxの新作は、機械学習との共創ともいえる実験的なテキスタイル。 Google上に無数に漂う2万5千枚の動物の画像データを、機械学習アルゴリズムに学習させAI生成した「架空の動物(Imaginary Animals)」のデータ群を、ジャガードに織り込んでいる。

大阪芸術大学

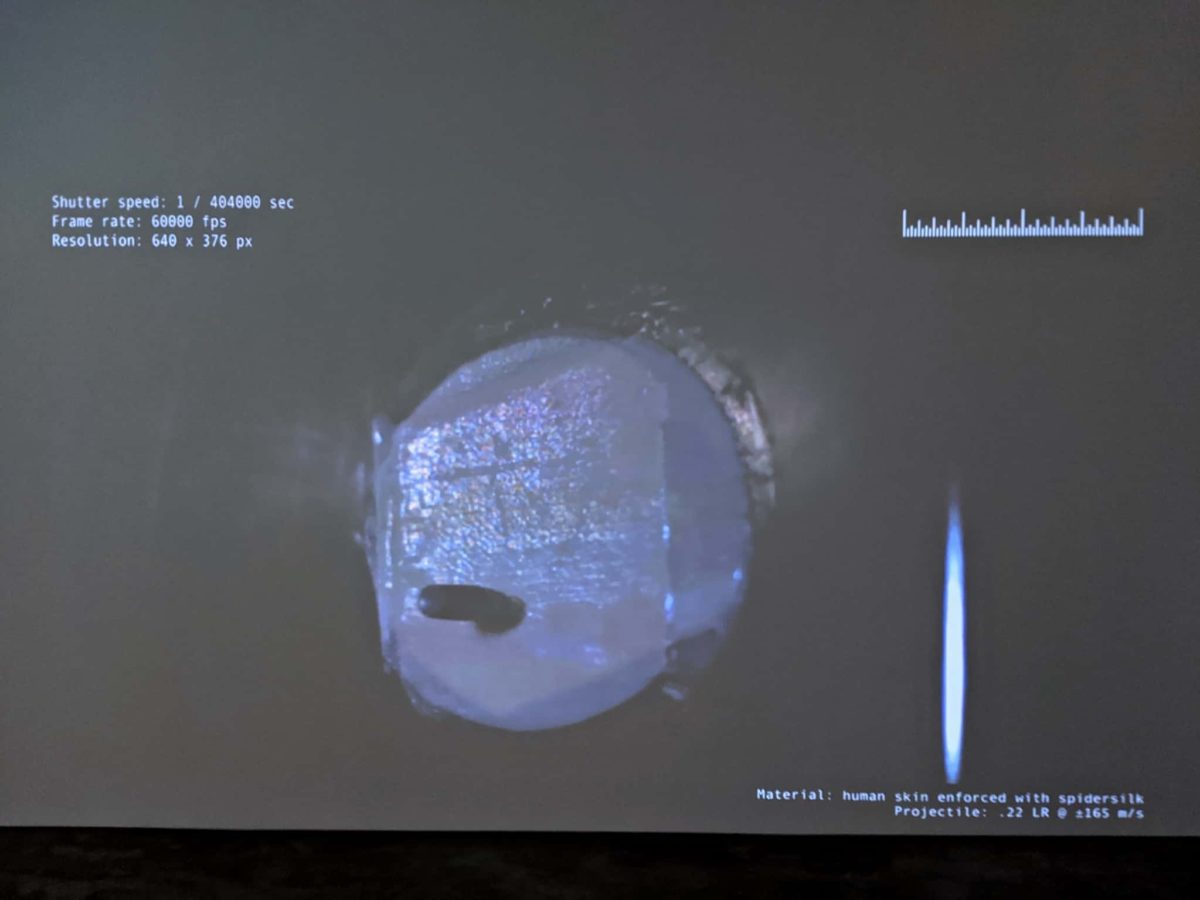

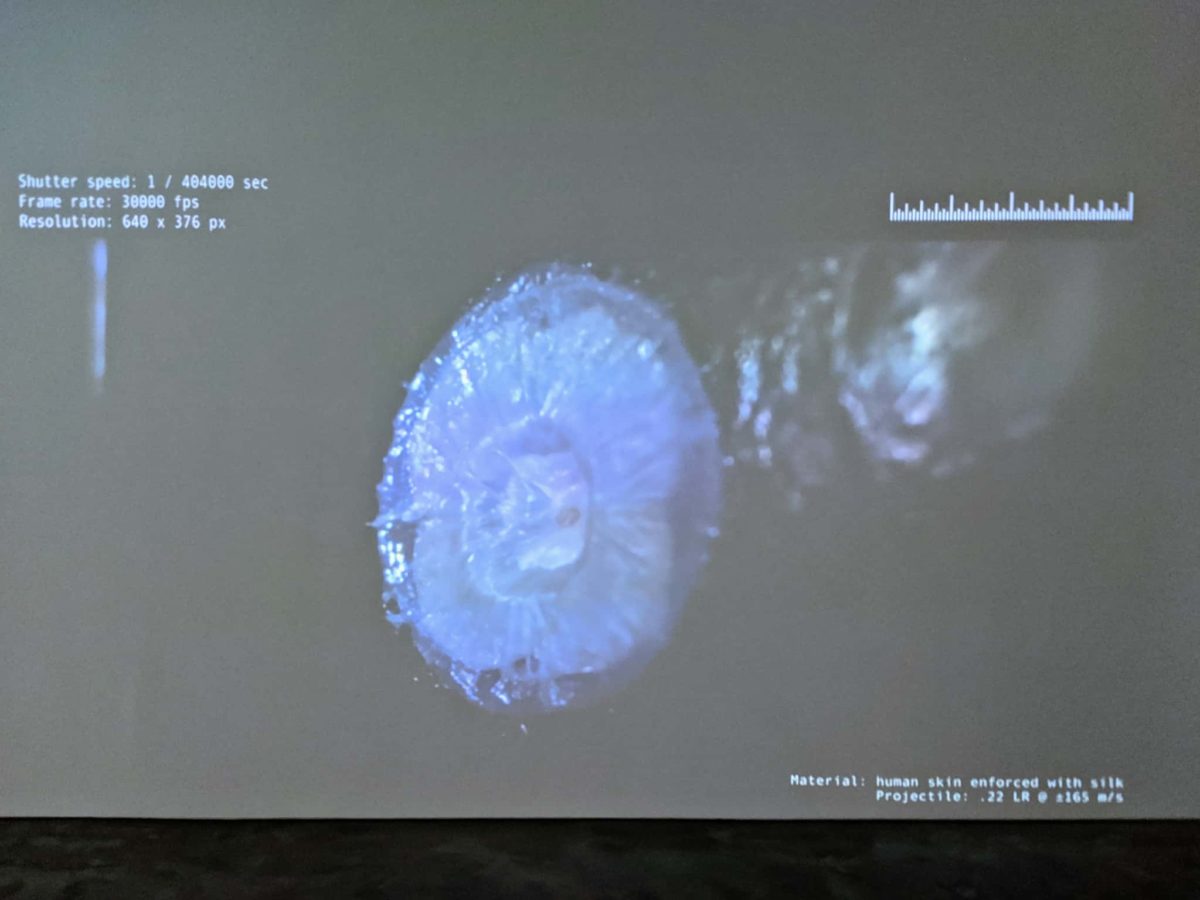

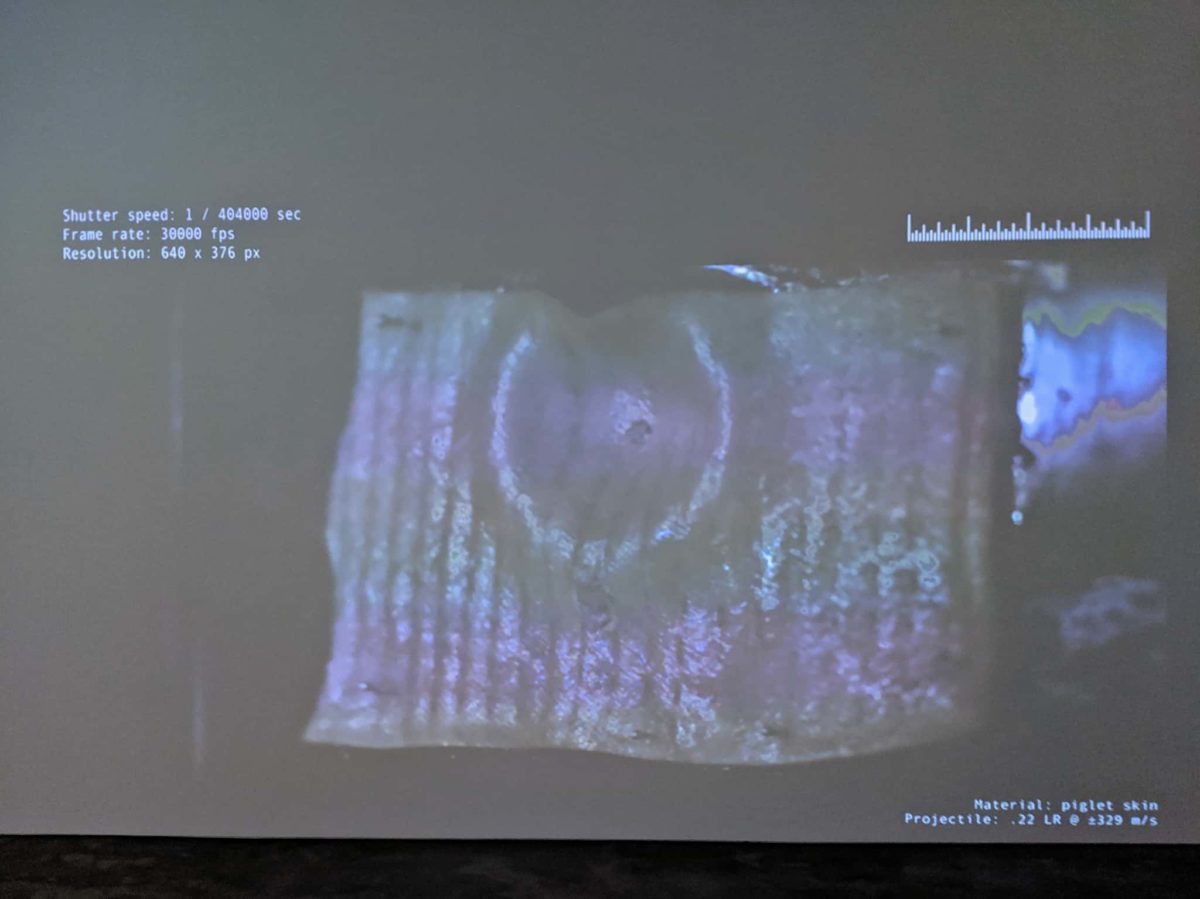

作家:ジャリラ・エッサイディ

作品名:2.6g 329m/s

原題:2.6g 329m/s(Jarilla Essaidi)

制作年:2014

この作品「防弾皮膚」は、別のところで知っていました。ニュースを見たか、読んだ本の中に登場したのか。これが人間の全身に埋め込めればアメコミのヒーローそのものだし、超人兵士とかも造れますね。

他にも、交通事故の衝撃とか通り魔のナイフとかに対しても有効そうです。実装されないで済むのが一番ですけど。

2.6g 329m/sは防弾チョッキの性能基準であり、防弾レベル1の防弾チョッキが耐えられる22口径のロングライフル弾の最大重量と速度です。[…]「防弾皮膚」としても知られる「2.6g329m/s」で、[…]Essaïdiは、遺伝子組み換えの蜘蛛の糸で試験管内の人間の皮膚を強化することにより、新しいバイオテクノロジーにアクセスできる世界の安全を取り巻く社会的、政治的、倫理的、文化的問題を探ります。 蜘蛛の糸は鋼よりも数倍強く、生き物でも作ることができます。 […]実験ではいくつかの弾丸を止めましたが、最高速度の弾丸は止めませんでした。 弾丸が突き刺さった「防弾皮膚」を使った実験は、どのような形の安全が社会にどのように役立つかについて議論するきっかけになります。

Jarilla Essaidi

2.6g 329m/s

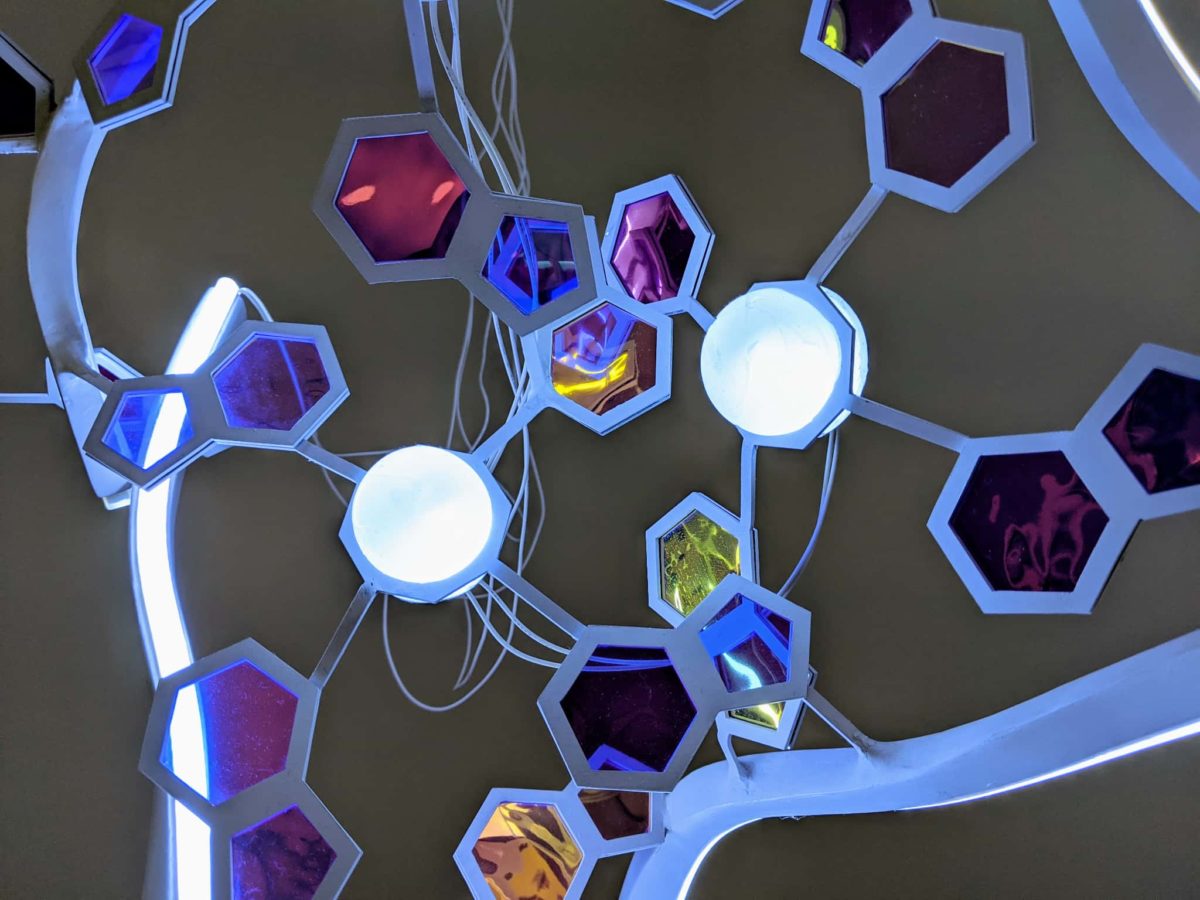

作家:?

作品名:?

制作年:?

作品の情報が載ったプレートを撮影し忘れて、誰の何という作品か分からなくなってしまいました。《Xenon》の一部かな?とも思うのですが、詳細が分からないので、写真だけ貼っておきます。

脱絶滅

ーマルクス・ガブリエル (*2)

われわれが自然を無視し、地球を共有すべき動物たちを軽視した結果、パンデミックが発生した。

これは何年も前から予想されてきたことだ。…… 動物たちは、食用として狩られ、アフリカの市場やアジア地域、 特に中国にある野生動物の食肉市場で売られる。また、世界中にある集約農場には数十億匹の動物たちが容赦なく詰め込まれている。こうした環境で、ウイルスが種の壁を越えて動物から人間に伝染する機会が生まれるのだ

ージェーン・グドール (*3)

気候変動や地殻の運動、津波、火山の爆発、隕石の衝突といった自然の強大な力によって「絶滅」は幾度となく繰り返されてきた。しかし、現代のように「人類」という霊長目の一種が単独で地球のあらゆる生態系に影響を与え、何千何万という他の種を絶滅させる時代はこれまで存在しなかった。 ウイルスや恐竜でさえ生態系に与える影響は限定されていたが、人間の活動── 飛行機や船による移動、都市や道路の建設や、農地の開拓、鉱山やダムの開発など──が拡大すればするほど、地域 ごとに独立していた生態系の壁は破壊されてきた。異なる地理や距離に生息していたはずの生物たち が混じり合い、多くの野生種は狭い土地に押し込められ、絶滅を余儀なくされていった。

害獣や害虫や病原菌のように人間にとって「無益」な種を意図的に絶滅させてきた場合もあれば、 逆に、近代的な食料生産のための家畜の飼育システムや、愛玩目的のペットの品種改良のように、「有益」な種を管理し、目的に沿って強制的に選択・設計し直し、素材や道具や兵器として利用してきた場合も ある。いずれにせよ、人間中心主義が引き起こす、人間以外の生命に対する倫理の欠如は、冒頭に引用 した霊長類学者のジェーン・グドールの言葉にあるように、いま我々自身を「絶滅」へと追い詰めている。

本章では、このように自然に対する人間の倫理がかつてなく問われる中で、「再生」を主題にした作品を通して、逃れることができない「人間の絶滅」といかに芸術が向き合い得るのかを思索する。 すなわち、技術楽観論から希望と発展に満ちた「未来と芸術」を眺めるのではなく、哲学者ミシェル・ フーコーの予言のように、人間が消滅する未来の廃墟を現在の視座から仮構し、「(脱)絶滅と芸術」 の(不)可能性を問う。

賭けてもいい、人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろうと

ーミシェル・フーコー (*4)

*2 マルクス・ガブリエル著、斎藤幸平訳「コロナ危機、精神の毒にワクチンを」集英社プラス

https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/news/8624(最終閲覧日:2020年4月12日)

*3 AFPBB News「コロナパンデミックの原因は『動物の軽視』霊長類学者グドール氏」

https://www.afpbb.com/articles/-/3278221 (最終閲覧日:2020年4月12日)

*4 ミシェル・フーコー著、渡辺一民・佐々木明訳「言葉と物」新潮社、1974、p.409

作家:BCL / ゲオルグ・トレメル

作品名:Resist / Refuse

英題:Resist / Refuse(BCL / Georg Tremmel)

制作年:2018

観たときは訳わからないので「壺が並んでいるな~」って。章題が「脱絶滅」なので、古代エジプトでミイラづくりに使われたカノプス壺とかを連想していましたが……違いましたね。

陶器製生物兵器の存在を初めて知りました。それをただ制作するだけじゃなくて、抗生物質を植え付けるところが、凄いなぁと感心しています。

第二次世界大戦中、日本では細菌が仕込まれた陶器製爆弾が陶芸工場で生産され、戦地で使用されたと言われている。[…]

ゲオアグ・トレメルと、オーストリア在住の陶芸家マティアス・トレメルが協働し、生物兵器の入れ物であった爆弾型陶器を再び制作。破壊し、それに金継ぎを施し、抗生剤を植え付けて作品化する。[…]

Resist/Refuse(耐性/拒絶)、破壊と復元、災いから治癒という移行の象徴として金継ぎされた「爆弾型陶器」[…]を展示。BCLは本展を通して、拡散された細菌とその災いの後に何が残るのか、その悲劇から未来への教訓と希望を見いだせるのかを問いかけている。

美術手帖

作家:須賀悠介

作品名:エンペラー(少年A)

英題:Emperor (Juvenile A)

制作年:2019

これは、観た時に「天皇の写真をミックスしたのかな?」と感じたので、実際のものとそう変わりませんでした。

次は、この写真を通して何を訴えたいのかが知りたいです。

歴代の日本の天皇の顔を平均化した『エンペラー(少年A)』

大阪芸術大学

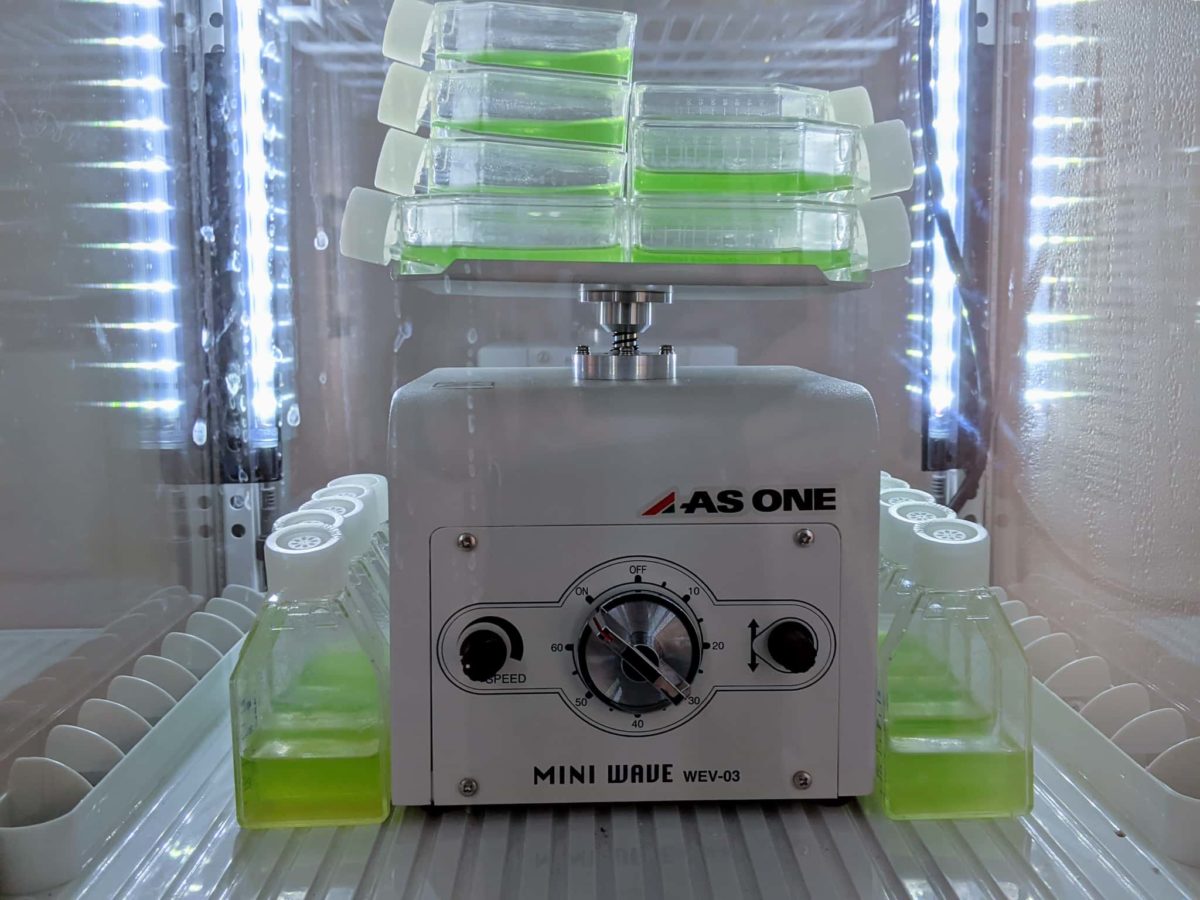

作家:やくしまるえつこ

作品名:わたしは人類

英題:I’m humanity

制作年:2016/2020

今回は、この作品を楽しみにしていました! 会場内には私以外誰もいなかったので、ゆっくりと聴くことができました。

色々と面白すぎます。微生物のDNAから音楽を作ったところ、それがいい曲なところ。それを再び微生物に埋め込んだところと、そうとも知らずに微生物が自己増殖をするところ。下等な?微生物に「♪私は人類」と歌わせるところ。人類滅亡後のポストヒューマンが解析することを想定しているところ。記録媒体の寿命までコンセプトに盛り込んでいるところ。ディスプレイの仕方が格好いいところ……等々!!!!

[…]古くから生息するシアノバクテリアの一種である微生物シネココッカスの塩基配列を用いてポップミュージックを作りました。さらにその楽曲情報をコドン変換、3つ組の塩基配列が連なった長いDNAシークエンスの設計図をつくり、DNAを人工合成してこの微生物の染色体に組み込みました。この音楽をDNA情報にもつ遺伝子組換え微生物は自己複製し続けることが可能であり、いつか人類が滅んだとしても、人類に代わる新たな生命体が、私たちの想像を超えた翻訳方法で、またその記録を読み解き、音楽を奏で、歴史をつなぐことになるでしょう。[…]

記録媒体の寿命について考えたとき、例えばCDの寿命は数十年といわれています。紙でいうと中性紙は数百年。対してDNAの記録媒体としての寿命は、物理化学的には50万年。そう考えるとDNAの寿命は長い。記録媒体としての可能性も大いに考えられます。一方で、塩基配列は変異を起こすことも少なくありません。その結果もちろん遺伝情報にも変化が表れます。その点、情報の「伝達」に加えて、「変容」も重要な要素を担ってきた「音楽の拡散」の歴史において、塩基配列のこの「変異」の特性は非常に親和性の高いものでした。

やくしまるえつこ

やくしまるえつこ『わたしは人類』

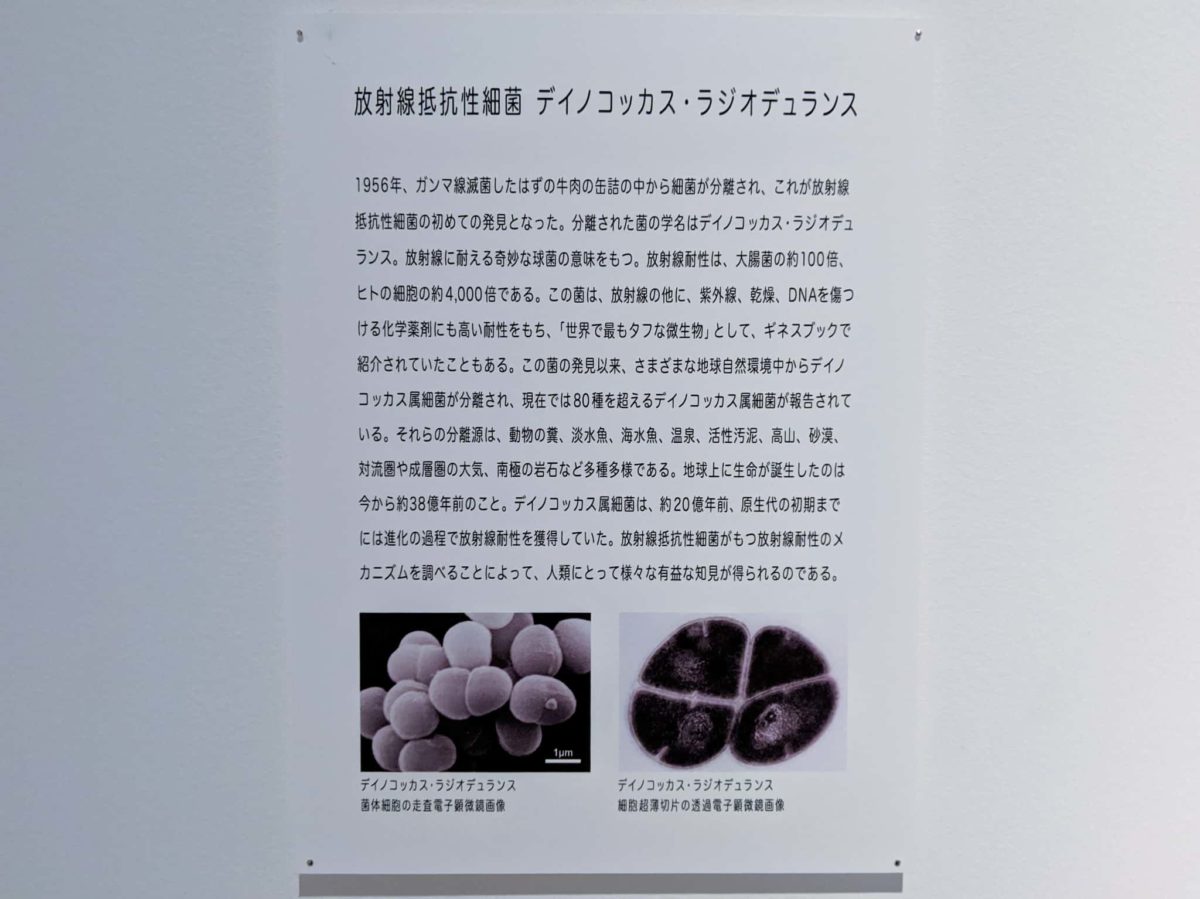

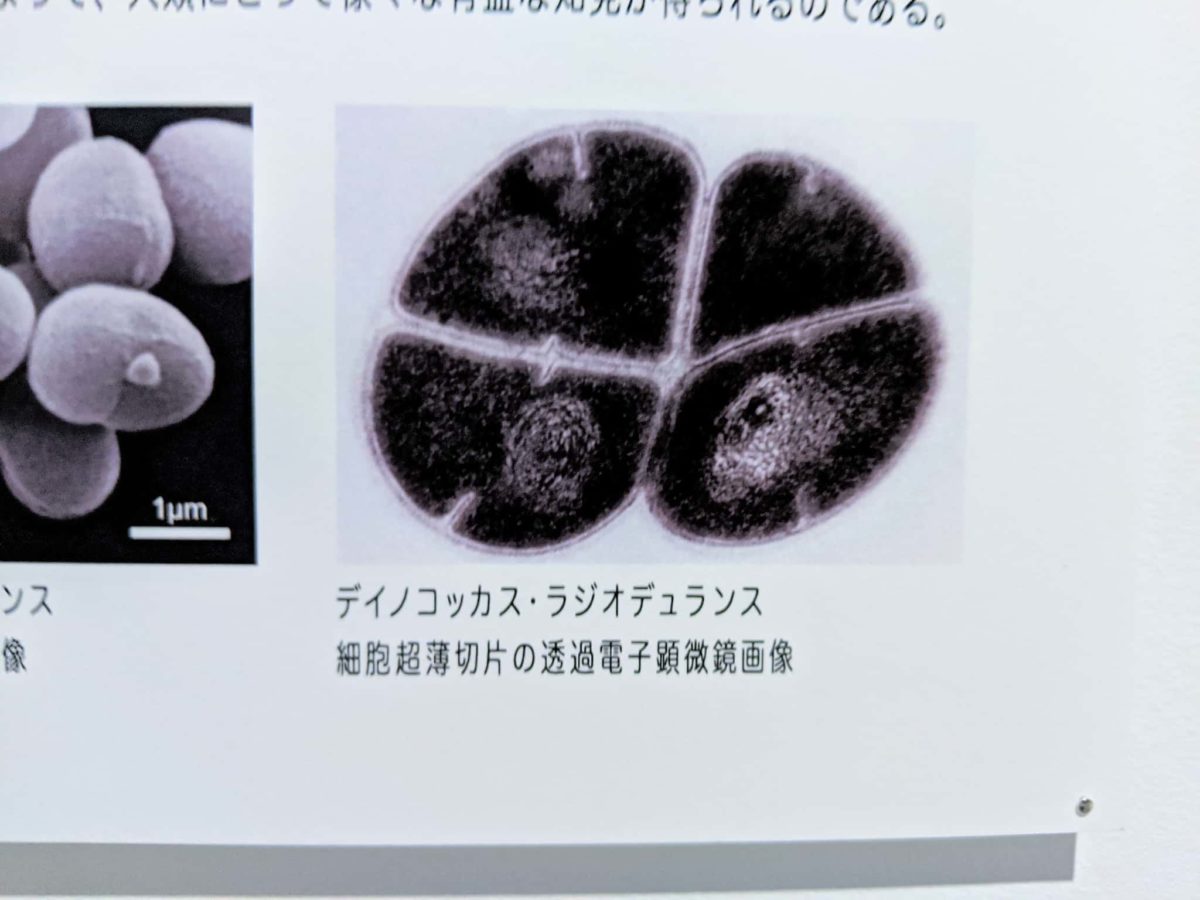

1956年、ガンマ線滅菌したはずの牛肉の缶詰の中から細菌が分離され、これが放射線抵抗性細菌の初めての発見となった。分離された菌の学名はデイノコッカス・ラジオデュランス。放射線に耐える奇妙な球菌の意味をもつ。放射線耐性は、大腸菌の約100倍、ヒトの細胞の約4,000倍である。この菌は、放射線の他に、紫外線、乾燥、DNAを傷つける化学薬剤にも高い耐性をもち、「世界で最もタフな微生物」として、ギネスブックで紹介されていたこともある。この菌の発見以来、さまざまな地球自然環境中からデイノコッカス属細菌が分離され、現在では80種を超えるデイノコッカス属細菌が報告されている。それらの分離源は、動物の糞、淡水魚、海水魚、温泉、活性汚泥、高山、砂漠、 対流圏や成層圏の大気、南極の岩石など多種多様である。地球上に生命が誕生したのは今から約38億年前のこと。デイノコッカス属細菌は、約20億年前、原生代の初期までには進化の過程で放射線耐性を獲得していた。放射線抵抗性細菌がもつ放射線耐性のメカニズムを調べることによって、人類にとって様々な有益な知見が得られるのである。

単なるペトリ皿でも、中身が重要。

説明にある通り、この細菌は有名なので知っている人も多いでしょうね。自然界って奥が深いし、こういう研究成果を知れるのはそれだけでワクワクです。

何度も触れてきた「2018年のフランケンシュタイン」展。最後に、同展のステートメントを紹介掲載したいと思います。

2018年のフランケンシュタイン──バイオアートにみる芸術と科学と社会のいま──

イギリスの小説家メアリー・シュリーが「フランケンシュタイン」を発表して2018年で200年になる。生命の謎を解き明かした科学者ヴィクター・フランケンシュタインが死者の断片をつなぎ合わせて生み出した怪物は、その後、何百という芸術作品のテーマになってきたが、この小説で提起された「創造物による創造主への反乱」や「神に代わり生命を創り出すことの代償」、「性と生殖の分離」といった問題は、人工知能や幹細胞などにまつわる技術が飛躍的に発達する今日、古びるどころか、ますます現代的なものになってきている。

ゆえに、本展では、「フランケンシュタイン」が提起した問題に焦点を当て、中でも今日の芸術を通底とする主題──「蘇生」「人新世」「生政治」──をもとに、9作家の作品を選んだ。一握りとはいえ、ここで紹介される5ヵ国の作家たちの作品には、「著作物としての生物」や「タンパク質による彫刻」、「人新世の芸術の原点としてのランドアート」といった芸術の表現媒体や歴史、制度に関わる新たな問題群が凝縮されている。本展は、近年、世界的な隆盛を見せ始めている芸術の新風潮「バイオアート」の最前線の一端を紹介するものであるが、バイオテクノロジーや生命に関係すればなんでも「バイオアート」といった形式的な分類や表面的な理解に与するものではない。アーティストたちが選び取ったそれぞれの表現媒体が、今日の歴史や社会の文脈の中でいかなる意味を生み出し、そしてその意味を超えたものをどのように内包させているかを今日の視点から問い直すものである。

本展が、生命創造の寓意が現実のものとなりつつある時代の新たな芸術の価値を位置付けるための手がかりとなり、その未来を少しでも感じさせることができたなら、これに勝る喜びはない。

──髙橋洋介 本展覧会企画/金沢21世紀美術館学芸員

第1章「蘇生」

「フランケンシュタイン」の怪物は死体を繋ぎ合わせることで誕生したが「死者を断片的に蘇生する」ことはバイオアートが伝統的な芸術に突きつける新たな主題である。古代から中世にかけて「死者の蘇生」は、キリストの復活や西行の反魂術など人為を超えた奇跡や超自然を表す表象であり、あくまで、社会に潜む不安や教訓の隠喩にすぎなかった。しかし、19世紀初期の「フランケンシュタイン」では、蘇生はもはや超自然や奇跡の類として描かれない。18世紀末に行われたイタリアの解剖学者ルイジ・ガルヴァーニの動物電気実験(死体の神経に電気を流すと腕や足が動くこと)などがこれまでの生命観を唾棄すべきものに変えたことが語られ、生物も他の物理現象と同じように再現・操作できるものとする近代の機械論的な生命観が現れ始めている。

80年代以降のゲノム学の飛躍的発達や、近年の幹細胞技術やゲノム編集の 登場によって、このような生命観は、ますます当たり前のものになりつつあるが、それはまた、これまでは不可能だったアイデアを表現するための形式を芸術にもたらしている。

この章では、このような問題設定のもと、「蘇生」を主題にする。作品の表現媒体となる不死化したiPS細胞や、断片的な生体は、「生と死」、「身体」、「美」、「個人」といったこれまでの芸術の主題をいかに書き換えるのか、そし て「蘇生」という表象はどのような新しい意味を担うのかについて3作家の作品を通して潜考する。

第2章「人新世」

「フランケンシュタイン」の始まりと終わりの舞台は、北極の氷河だった。その時代、氷河は人間の無力さの象徴であり、まだ自然は、神のつくりしものだっ た。しかし、産業革命以降の科学技術の発展、人口の増加、資源消費量の増大によって、数億年かけて生成された化石燃料や鉱物資源が数世紀で枯渇し始めているように、自然は人間が効率よく急速に富を蓄積するための搾取の対象となり、その神秘性を失ってしまった。大気汚染(エ場の排煙や自動車の 排ガス)、海洋汚染(タン力―の座礁、プラスチックやビ二ールなどの廃棄物、 家庭・工場からの排水、農薬や化学肥料の流入)、放射能汚染(原爆や原発事故)なども含めれば、かつてのような手付かずの自然を身の回りに探すことはいまや不可能に近い。実際、舞台となった氷河は、今や温暖化の影響でかなりの部分が溶け、かつての雄大な姿を失いつつある。

オゾンホールの解明でノーベル賞を受賞したパウル・クルッツェンらはに のように人為が自然を覆い尽<し、人間の活動が火山の噴火や津波、地震、阻石の衝突といった出来事に匹敵するほどの影響力を持つようになってきたことを2000年代初期に指摘し、新たな地質年代として「人新世」を提唱した。 「人新世」の始まりは18世紀後半とされるが、「フランケンシュタイン」の主人公が、人工生命の創造に没頭していた時、美しい自然の風景にまったく心動かされなかったことは、自然を人為の及ばぬ崇高なものとして賛美した口マン主義にさえ、その凋落の兆しが記されていたことを示唆している。

この章では、「人新世」を主題に、このような「自然」や「崇高」の概念の凋落と現代美術の関係を4作家の作品とともに省察する。

第3章「生政治」

「フランケンシュタイン」の怪物は、飢えに苦しみ、粗野な食事を続け、異質なものとして冷徹な差別を受け、海外への移住を申し出るが、怪物の増殖を恐れた主人公によって伴侶を殺され、その復讐の末に自殺した。その悲劇的な描写に、当時のイギリスの貧困層の状況と、1798年に発表された古典派経済学者口バート・マルサスの「人口論」への批判が読み取れる。つまり、マルサスの「人口論」は、「フランケンシュタイン」の著者の父であったウィリアム・ゴドウィンの言説を反証するための書物であったが、「フランケンシュタイン」の著者メアリー・シェリーは、貧困と食糧不足の対策として人口抑制を説いたマルサスに潜む優生学的な思想──貧困層の飢餓、産児制限や海外移住の容認──を怪物の描写を通して批判し 返している。

マルサスの人口論は、1801年に実施されたイギリスの初の人口統計にも影響を与えたが、それは、「従わなければ殺す」という論理による中世の政治形態から、福利厚生や福祉を目的に個人の生を情報(出生率、死亡率、健康水準、寿命、それらを変化させる条件など)に還元し、集中管理する近代的な政治形態──哲学者 ミシェル・フーコーが「生政治」と呼んだもの──への変容の始まりでもあった。しかし、現在が、近代の生政治とも明確に異なるのは、1970年以降の遺伝子組換え技術を中心としたバイオテクノロジーの発達とその産業化によって、生命の情報化 を推し進めた点にある。いまやDNAやタンパク質や細胞から抽出した生物学的な情報は、個人の健康や能力や外見とより密接に結びついた商品化可能なデータベースとして管理されるようになっている。 第3章では、このような現代の「生政治」に焦点を絞り、ミクロレベルの物質や生物学的情報に潜む政治と芸術の未来について2作家の作品を通して提示する。

展覧会の感想でした!

観に行った当日は作品の詳細が分かりませんでしたが、改めて調べたり読んだりして、きちんと理解して消化するのは大事だし、こうして記事としてアウトプットするのは大切だと改めて思いました。

読んでくださり、

ありがとうございます!

これからもよろしくお願いします!

あおえいろ録。

あおえいろ録。