こんにちは!

お元気ですか?

展覧会「TOKYO 2021」の紹介&感想記事です。

この展覧会はSiteA「災害の国」とSiteB「祝祭の国」という2会場構成になっています。そこで、ブログでも記事を2つに分割します。

この記事はSiteB「祝祭の国」です。

2019年10月2日鑑賞

TOKYO 2021

un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング

- 2020年の東京五輪、2025年の大阪万博の”先”を見据えた現代美術の展覧会。日本で繰り返される「祝祭」と社会を度々襲う「災害」を《慰霊》という視点からフォーカスします。

- 日本社会・文化・歴史が抱える暗部と明部が凝縮されていて、過去と未来を考える上で新しい視点や価値観を示してくれる、興味深く意義深い展覧会でした!

- とにかく展覧会コンセプトテキストが大好き。展示作品の持つパワーも凄かったです!

【 #TOKYO2021 祝祭の国】

— ArA-1 | あおえいろ録。 (@1_ARA_1) October 2, 2019

東京五輪2020とその先へ、“古き”を壊し、進化と更新を続け増殖する都市。

その変化する時間を切り取った芸術。

積み上げられたビル解体時の廃材

「太陽の塔」の象徴と車椅子の山

黒く塗り上げられた伝統の盆踊り

「刷新」と「懐古」を同時に味わうような、不思議な感覚。 pic.twitter.com/nm1kEKWJNG

「災害」と「祝祭」を繰り返してきたこの国の歴史とともに、文化や科学は新たな想像力や表現、技術を生み出してきましたが、本展では各時代におけるアーティストの営みを「慰霊のエンジニアリング(engineering of mourning)」と名付け、その系譜の一部として日本現代美術史を再構成しました。キュレーターに黒瀬陽平を迎え、若手からベテランまでおよそ30名の作家が、盲信的に進もうとする社会全体に対し、様々な「問い」を投げかける場となりました。会場では本社ビル解体前の状況を活かしたサイトスペシフィックな大型インスタレーションを多数展開し、解体前の建物の最後を飾りました。

展覧会サイト

TOKYO 2021 美術展

「un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング」

展覧会:TOKYO 2021 美術展un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング

会 場:TODA BUILDING 1F

会 期:2019年8月3日〜10月20日

作品リスト:SiteA「災害の国」(PDF)

:SiteB「祝祭の国」(PDF)

2019年に開催された現代美術の展覧会「TOKYO2021」の感想です!

ここでは、感想を書くに際しての簡単な紹介を最初にします。

この展覧会は、来たるべき「祝祭」(2020年の東京五輪・2025年の大阪万博)の先を見据えて企画されたものです。日本は度々「祝祭」を繰り返す一方で、その狭間には必ず「災害」が起こっているといいます。1964年と1970年の東京五輪・大阪万博の前には世界大戦と原爆投下が。そして2020年と2025年の祝祭の前には東日本大震災が。災害に先行されるからこそ祝祭が繰り返すのだといいます。

さらに、災害の後には弔いと復興のための「慰霊」が執り行われ、それはその時代の科学と文化と関係し更新されてきたとします。そこに焦点を当て、現代美術の展覧会として組み立てたのが本展です。

「災害」と「祝祭」の国。

なるほど、と。この2つの見方は日本国民の中でなんとなく広く共有しているものだと思います。特に、「1964年と1970年の祝祭」をなぞるかのように「2020年と2025年の祝祭」が開催されることになったという点は誰もが気がついていると思います。

とはいえそれを、短くとも体系的なテキストとして提示して、しかもそれを一貫したコンセプトとして現代美術作品を展示するというのが素晴らしいです。色々と考える視点をもらいました。

この展覧会を鑑賞したのは2019年。

当時を思い返してみれば、やはり目を向けていたのは2020年の東京五輪という祝祭。国立競技場やロゴの再考、臨海部の水質問題、都市インフラの整備遅延、ボランティアの不足、猛暑…..など様々な問題がありましたが、ビッグイベントを前に国内のムード形成は虎視眈々と進んでいました。

そのような中でこの「TOKYO 2021」展を鑑賞した意味は非常に大きかったと当時は思いました。目の前の催事ではなく、その先の社会や都市を考える契機になりました。同時に、「東京2020大会」は「3.11東日本大震災からの復興五輪」という大義が掲げられていました。まさに慰霊のための祝祭でもあったわけで、この展覧会のコンセプトを読んでスッと胸に落ちました。

あと、ちょっと思ったのは、2005年日本国際博覧会「愛・地球博」のこと。どうも日本人の中では愛知万博は忘れられがちですよね(笑)

ここで差す慰霊や鎮魂のための「祝祭」は再現性が薄いものを指していると思うんです。ハロウィーンとかお盆とかのように習慣化され文化の中に織り込まれたものではなくて、災害に対して呼応する即時性とか一過性を帯びているようなもの。

で、だからこそ、その災害や祝祭の遺産《レガシー》が残ることがまた重要なのだとも思います。例えば石碑とか遺構とか。あるいは復興を象徴する都市インフラとか。

展覧会の副題は《慰霊のエンジニアリング》。

反復される災害と祝祭のなかで、新たな想像力や表現を生み出す芸術の営みを、「慰霊のエンジニアリング(engineering of mourning)」と名付け(た。)[…]

災害もまた文明とともに「進化」する。だとすれば、それに対応する学や技術も、エンジニアリングとして更新されてきたはずである。

災害と祝祭は宿命的に繰り返すかもしれないが、それを乗り越えようとする人々の想像力や表現、技術は、[…]その時代のあらゆる文化、科学と関係しながら更新されてゆく、慰霊のエンジニアリングなのである。

2019年4月15日 黒瀬陽平

TOKYO 2021

「エンジニアリング」の意味をどう捉えるかは難しいです。直訳の「工学・設計」だけには留まらないと思います。私もニュアンスで掴んでいるだけですが、「エンジニアリング=人がその意思と手で新しい形を生み出す作業/過程」とかそんな感じでしょうか。

文明の進化。災害の進化。慰霊と復興の進化。

これも深く納得。「災害を受けて人は知識を蓄積し、科学技術を発展させて社会をアップグレードする。同時に災害が持つ負のエネルギーは芸術の土壌となり、文化を醸成する。これらがもたらした文明の進化を祝い祭典を催す」。まぁこれは完全に私の個人的な解釈ですが、日本国の社会の根源にして本質な気がします。

あとは、文明の進化は技術とか社会基盤とかのハード面だけでなく、生活とか心理とかのソフト面にも影響するわけです。だから、そこに《慰霊》という精神的側面が強い要素を加えた視点がとても興味深いです。そこにおいては、やっぱり「芸術」の存在が大きいのだな、とも再確認しました。

そして、今、2020年。

Covid-19という感染災害に直面した日本。

2020年に開催される予定だった東京オリンピック・パラリンピック競技大会は延期となり、「TOKYO 2020」という名前が象徴として残される形で「2021年」へと引き継がれることになりました。

地震でも水害などの自然災害でもなく、テロや武力衝突などの暴力でもなく、感染症。こんな未曾有の事態になると、いったい誰が想像したでしょうか。展覧会当時の2019年には、感想のこの部分は当然なかったですから。

2020年11月16日の菅義偉首相の発言。

「来年の夏、人類がウイルスに打ち勝った証として、また東日本大震災から復興した姿を世界に発信する復興オリンピック・パラリンピックとして東京大会の開催を実現するべく、安全・安心な大会を実現する」

菅義偉首相

大震災からの復興を国内外に示す象徴としての「日本の祝祭」という意味合いに加えて、人類視点での「勝利の宣言」が加えられたんだから、過去に類を見ない重要な大会になったことになります。

もともと、オリンピックは全世界全人類の祭典ではありますが、開会式とかを見れば分かるように開催国の色が強いイベントです。それがこんなにも注目を集めることになるんですからね。

なんだか曖昧な感想ですが、こんなところでしょうか。

2019年に「TOKYO 2021」という展覧会を見ることができた経験は、新しい視点や価値観を与えてくれたりと、当時としても非常に価値がありました。

あわせて、2020年に振り返るとまた大きな意味を持つ展覧会やコンセプトです。

最初に、展覧会の概要についてです。

ちょっと文章が多いですが、展覧会のテキストを紹介します。

とても素晴らしい文章で私も読んで気に入っているし、日本国という国家と社会と都市を考える上で非常に示唆に富んだ内容になっています。

展覧会アーカイブ

この展覧会はアーカイブが残されています!

Googleストリートビュー的な感じで会場内を歩き回れたり、作品を見たり解説文を読んだりすることができるので、ぜひご覧ください!

2019年という年

まず、本展が開催された2019年8月3日までの社会情勢を簡単に時系列でおさらいします。

というのも、2020年12月現在、Covid-19(新型コロナウイルス感染症)が全世界で猛威を振るっている中で、展覧会開催当時の状況を思い出す必要があると判断したからです。

- 1月11日:厚生労働省の統計不正問題発覚

- 1月17日:阪神淡路大震災から24年

- 1月23日:’18年の外国人訪問者数が過去最高

- 2月22日:はやぶさ2が小惑星に着陸成功

- 2月24日:米軍基地移設の沖縄県民投票実施

- 3月11日:関東大震災から8年

- 3月12日:天皇退位儀式の開始

- 4月1日:次の元号が「令和」と発表

- 4月9日:新紙幣のデザイン発表

- 4月16日:東京オリンピックの競技日程発表

- 4月30日:天皇退位「退位礼正殿の儀」

- 5月1日:新天皇が即位/元号が「令和」に

- 5月9日:東京五輪のチケット抽選開始

- 6月18日:新潟県で震度6強

- 6月29日:梅雨前線の影響で西日本豪雨

- 7月6日:仁徳天皇陵などが世界遺産登録

- 7月18日:京都アニメーション放火事件発生

- 8月2日:輸出管理ホワイト国から韓国除外

- 8月3日:あいトリ「表現の不自由展」中止

- 8月6日:広島への原爆投下から74年

- 8月9日:長崎への原爆投下から74年

- 8月15日:台風10号による西日本豪雨

- 8月25日:東京オリ・パラのメダル発表

- 8月28日:九州北部で甚大な豪雨被害

- 9月9日:台風15号が千葉県を直撃

- 9月20日:ラグビーW杯日本大会が開幕

「un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング」について

今回の展覧会のコンセプトです。

本展は、来るべき2つの「祝祭」(2020年の東京オリンピックと2025年の大阪万博)に向けて企画された現代美術展である。

戦後日本は、ほぼ一定の間隔で大規模な祝祭を繰り返してきた。現に今度の2つの祝祭は、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博をきれいに反復しているように見えるだろう。

しかしよく見れば、繰り返される祝祭と祝祭のあいだには必ず、大規模な「災害」が起こっている。1964年と1970年の祝祭の前には、世界大戦と原爆投下が、2020年と2025年の前には、2011年の東日本大震災がある。

つまり、この国の祝祭はいつも、災害に先行されている。災害が繰り返すからこそ、祝祭もまた繰り返されるのである。この認識を抜きに、祝祭について考えることはできない。

このような繰り返しを、災害大国であるこの国に宿命付けられた「忘却と反復」であり「もうひとつの永劫回帰」なのだとする歴史観もある(「悪い場所」)。しかし、今まさに眼前で繰り広げられようとしている忘却と反復のなかで、「宿命」に抗い、反復の外へ出るための術を模索することこそ、芸術の「使命」であるはずだ。

本展では、反復される災害と祝祭のなかで、新たな想像力や表現を生み出す芸術の営みを、「慰霊のエンジニアリング(engineering of mourning)」と名付け、その系譜をたどってゆく。

なぜ「慰霊」なのか。災害の後には復興がある。しかし、失われたものや死者たちを弔うことなしに、復興への道は開けない。慰霊の問題は、宿命的に繰り返される災害から立ち直り、前へ進もうとする私たちの社会全体にとって、避けることのできないものだ。

なぜ「エンジニアリング」なのか。「文明災」(梅原猛)という言葉があるように、災害もまた文明とともに「進化」する。だとすれば、それに対応する学や技術も、エンジニアリングとして更新されてきたはずである。

災害と祝祭は宿命的に繰り返すかもしれないが、それを乗り越えようとする人々の想像力や表現、技術は、決して同じ繰り返しではない。それは孤独な「喪の作業(mourning work)」ではなく、その時代のあらゆる文化、科学と関係しながら更新されてゆく、慰霊のエンジニアリングなのである。

言うまでもなく、来る2020年と2025年の祝祭に先行しているのは、東日本大震災である。したがってこの2つの祝祭は、東日本大震災以後、明らかになった課題や、未だ解決に至っていない負債に対する、慰霊のエンジニアリングと深く関係するべきだろう。その意味で、復興事業や都市計画を担う建設会社が主催する「TOKYO2021」内において、慰霊のエンジニアリングを問う現代美術展が開催されることの意味は、きわめて大きいと言える。

本展は、高度経済成長が終わり、消費社会、情報化社会へと向かってゆく1970年代を起点としている。70年代は、物理的なインフラ整備に邁進していた「近代土木(civil engineering)」が、「環境」というトータル・システム設計についてのエンジニアリングへと移行しはじめ、現代美術ではビデオ・アートやコンピュータ・アートなど、のちに「メディア・アート」と呼ばれるようになる、最新のテクノロジーを用いた美術動向が台頭する時代である。

従来の現代美術史は、70年代以降の様々なアーティストたちが取り組んでいた、慰霊のエンジニアリングの系譜にほとんど目を向けてこなかった。本展は、そのような歴史観をくつがえし、時代と並走しながら活動してきた慰霊のエンジニアとしてのアーティストたちに焦点を当てる。

彼ら彼女らは、手持ちのツールを駆使しながら自分たちを取り巻く環境をスキャンし、シミュレーションし、再構築しようと試みてきた。そのシミュレーションは、消費社会における「記号消費」にのみ関わっていたのではなく、慰霊の領域にまで足を踏み入れていた。つまり、現代美術を一種の「シミュレーター」として機能させながら、様々な災害記憶をヴァーチャル化し、作り変え、投企してきたのである。

本展のタイトルは、世界で最もよく知られたゲームエンジンである「Unreal Engine」から取られている。

Unreal EngineやUnityのように誰でも安価で、あるいは無償で利用できる汎用ゲームエンジンによって、ゲーム制作は急速に「民主化」されつつある。汎用ゲームエンジンは、ゲームクリエイターだけでなく、映像作家やアニメ作家、メディア・アーティストたちにとっても、身近な制作ツールのひとつとなっているのである。

現在、多くのクリエイターたちが、ゲームというシミュレーターを使いこなし、シミュレーションされた「アンリアル」な世界のなかで様々な実験的表現を試みている。もともとは軍事技術の流用、転用によって生み出されたコンピュータ・ゲームは、今や自らその起源すらもシミュレートし、自己言及することや批判することがあり得るのだ。

Unreal Engineという言葉を借りたのは、現代美術を独自のアンリアルなエンジンとして、現実のシミュレーターとして捉え、そこで更新されてきた慰霊のエンジニアリングの系譜を探ろうとする本展の視点を明確にするためである。

シミュレーターとしての日本現代美術を、慰霊のエンジニアリングの系譜に位置づける本展の試みが、来るべき2つの祝祭をめぐる狂騒に一石を投じ、未来を創造する想像力の礎になることを願っている。

※本展のコンセプトは、第15回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館コミッショナー指名コンペティションの応募企画書として、2015年に提出された「怨霊の国を可視化する」(コミッショナー:東浩紀。本展キュレーターの黒瀬陽平は「カオス*ラウンジ」名義で参加)に大きな示唆を受けている。

2019年4月15日 黒瀬陽平

TOKYO 2021

開催にあたって

今回の展覧会のコンセプトです。

災害と祝祭を繰り返すこの国において「慰霊」は、避けて通ることのできないテーマである。

鎮魂のモニュメントや建築、あるいは復興のための都市計画、弔いの文学、美術など、現代の「慰霊」は もはや宗教儀礼というより、広く文化、芸術、技術の問題として考えられるべきだろう。

そのような広い射程を持つ「慰霊」の問題を、文明の歩みとともに変化してきた「慰霊のエンジニアリング」と捉え、日本現代美術史の一部として通覧する展覧会……

オリンピックという来るべき祝祭を目前にして、東京のど真ん中の、解体されるゼネコンの本社ビルで、 そのような展覧会を開催する意義は大きいはずである。

……と、考えていたし、もちろん今も、その思いは変わらない。

しかし、展覧会の準備を進めているうちに元号が変わり、大きな、痛ましい事件が立て続けに起きてしまった。慰霊について考えるのであれば、それらの事件について、そこでなされた暴力について、考えないわけにはいかなかった。

当初のプランでは、戦後日本の情報社会化がはじまる1970年代から現在まで、ある程度クロノロジカルに、日本現代美術史を再構成してゆく構想だった。

しかし、現在への応答を試みるうちに、そのプランは大きく変形し、時代の異なる個々の作品が、いつもとは違う顔を見せはじめた。

アーティストによっては、急遽新作に着手し、新たなプロジェクトまで立ち上がりはじめた。 それらは、過去から現在へ直線的に流れる「日本現代美術史」とは、まったく別の枠組みを要求しているように思われた。

結果として、日本現代美術史を通覧する、という当初のプランを大きく逸脱し、現在の混乱のなかを、 手探りで歩むようなキュレーションになった。

けれど、災害と祝祭の歴史が今なお繰り返され、私たちはまさに、そのただ中に生きているのだとすれば、 もとより「歴史を通覧する」揺るぎない視座に立つことなど、不可能だったのかもしれない。

ほとんどの参加アーティストが、時間のないなか、今まさに起こっている事件や問題に、できるかぎり応答しようと、最後の最後まで手を動かし続けてくれた(実をいうと、このテキストを書いている時点でも、 何人かの「新作」が制作中である)。

そのようなアーティストたちの、現在と格闘する真摯な態度と作品こそが、「慰霊のエンジニアリング」 そのものであり、本展のコアであることだけは確かである。

2019年9月9日 黒瀬陽平

サイト

「祝祭の国」の感想

「祝祭の国」サイドの感想を少し。

展覧会のコアとなっているのは「東京五輪」と「大阪万博」です。そこを中心にして、祝祭の前後における日本社会の変化とか時代変遷とかを取り上げているのが「祝祭の国」パートだったと思います。

ゲーテの格言に「光が強いところでは影もまた濃くなる」というものがあります。この展覧会はまさにそんな感じだったな、と。

というのも、諸手を挙げて祝祭を喜ぶのではなく、むしろ祝祭が映し出す社会を捉えていました。

特に印象的だったのは「瓦礫」を扱った作品が多いことです。

展覧会の会場が「戸田建設の取り壊し予定のビル」という背景もあるでしょうが、祝祭に際しての「古きものを刷新する」という発展とか代謝とかに問題意識を持った作品が多かったのだと思います。

また、思わぬところで貴重なものを見れたりもしました。

岡本太郎が作った「太陽の塔」の顔のレプリカとか、実現しなかった大阪万博の企画書とか。

古いものが表舞台に、時々、しかし一定の間隔で亡霊のように顔を出すというのも、この国が持つ特殊性なのかなぁなんて。

さらに「太陽」という存在の大きさ。

高天原を統べる日本神話の主神《天照大御神》は天皇家の元となる皇祖神でもあり、太陽神です。さらに『日本書紀』に言及されている小野妹子ら遣隋使が大唐国に渡した国書には「日出処の天子」と記述されていたといいます。さらに広島と長崎に落とされた原子爆弾、そして岡本太郎の「太陽の塔」まで。国旗である日章旗もそう。この国は【太陽】に由来する事象があまりに多いと気が付きました。

とりあえず全体的な感想はこんな感じです!

作品紹介と感想

作品紹介と簡単な感想です。

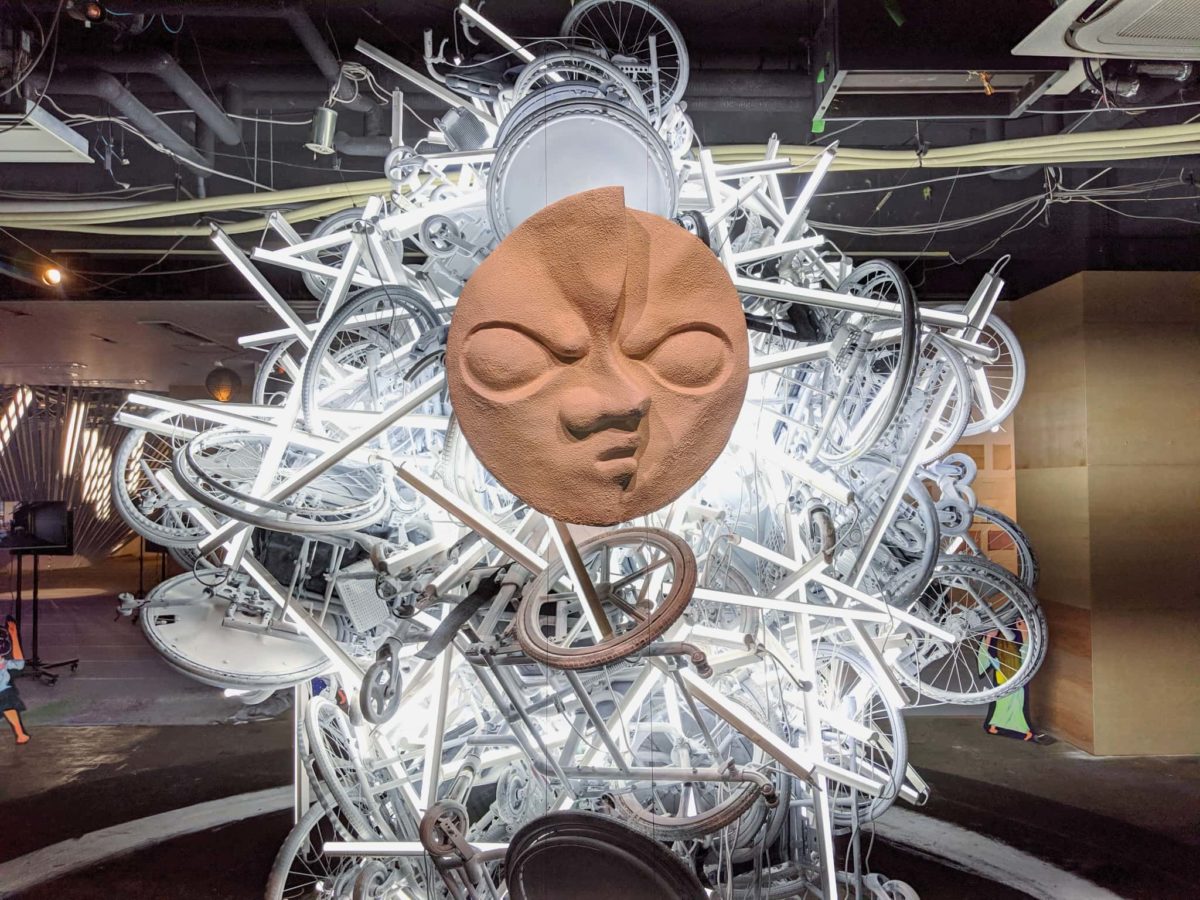

作家:檜皮一彦

作品名:hiwadrome : type THE END spec5 CODE : invisible circus

制作年:2019

会場の入り口正面に鎮座する彫刻。たくさんの蛍光灯と車椅子が積み上げられて作られた塔の前面に、岡本太郎の《太陽の塔》の「太陽の顔」が置かれています。

いや~インパクトが凄かった! そりゃ大阪にある万博の代名詞たる「顔」がそこに”ある”んですから。解説によれば大阪万博で施工をした会社が保有する模型なのだそう。

会場では第一印象に負けて理由や背景まで考えが及びませんでした。改めて見ると、1970年万博は「人類の進歩と調和」がテーマで、2025年は「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマ。前者は鉄筋コンクリート製で、後者は車椅子製。このへんの違いかな、と思いました。

白く塗られた車椅子を積み上げ、大量の白色LEDによって発光させた「塔」。この塔の前にあるのは、岡本太郎本人が造形した「太陽の塔」顔部分の模型。1970年の大阪万博で「太陽の塔」顔部分の施工を担当した「株式会社コトブキ」が所蔵しているものをお借りした。一見すると1970年の「反復」「再来」のように見えるが、よく見れば、そこには決定的な「ズレ」がある。

TOKYO2021

作家:ネーム

作品名:タイトル

制作年:

祝祭の「光と影」の表現がすごい。実際に会場で見ると、きらきら輝く「太陽の塔」の背後の盆踊りは煌々と照らし出されます。他方で、裏側に回って見るとたちまち黒い影に変わってしまいます。会場内の作品同士を関係させるという点に気がついて感動しました。

解説を読むと、さらに「岡本太郎の《太陽の塔》の裏側に《黒い太陽》があったことに対応させている」配置にしていたり、「裏から見ると太陽の塔は爆心地に変わる」とされていて、なんかもう凄いなって…..。

発光する車椅子の「太陽の塔」の裏側にあるのは、盆踊りを踊る人びとの列である。盆踊りもまた「祝祭」であり、私たちにとって最も身近な祝祭のひとつだろう。しかし、五輪や万博が「生者」のための祝祭なら、盆踊りは「死者」のための祝祭である。太郎の「太陽の塔」の裏側には「黒い太陽」の顔があったが、弓指はそれに対応させるように、影としての盆踊りを配置した。発光する塔に照らされた人びとは、生きて、死者のために踊る。しかし裏に回ると、塔は爆心地に変わり、人びとは炎に包まれ、焼かれている。

TOKYO2021

作家:Houxo Que

作品名:un/breakable engine

制作年:2019

第一印象は「日本の茶室でペイント弾が炸裂した」という感じ。平たく言えば「スプラトゥーン的な」という感じ(笑) でも解説を読むと案外間違いではなかったよう。解説には「オリエンタルな日本イメージに対する『Bomb』である」と。

《日本的な》を破壊する時に、ただ破壊するだけでなくて、「人工的な色彩を乱暴に加える」というのがすごく納得。一方で、これを「綺麗!インスタ映え!」と思ってしまう心もあったりして。

HouxoQueによる解体された茶室のインスタレーションは、来るべき祝祭にむけて、ますます流布されることになる典型的でオリエンタルな日本イメージに対する「Bomb」である。

TOKYO2021

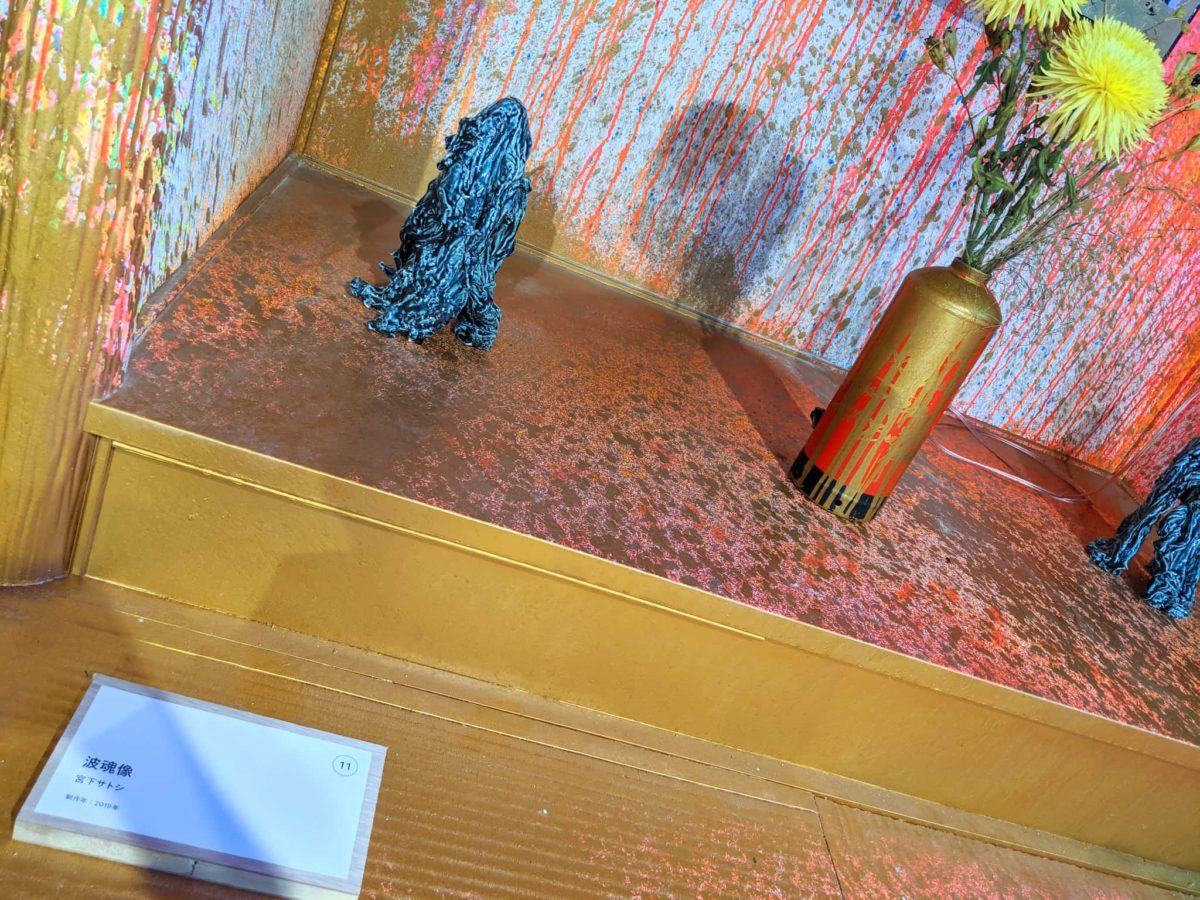

作家:宮下サトシ

作品名:爆撃器/波魂像

制作年:2019

Houxoの破壊された茶室の奥に置かれた、茶器と床の間。

う~ん…これはよく分からなかった。たぶん、作品単体で見たら違和感の塊なんだろうけど、あの空間においては普通にマッチしていたし……。

茶室の押入れに置かれた巨大な黒い器は、一度瓦礫にして焼成した陶片を再構成し、漆喰で固めたもの。

TOKYO2021

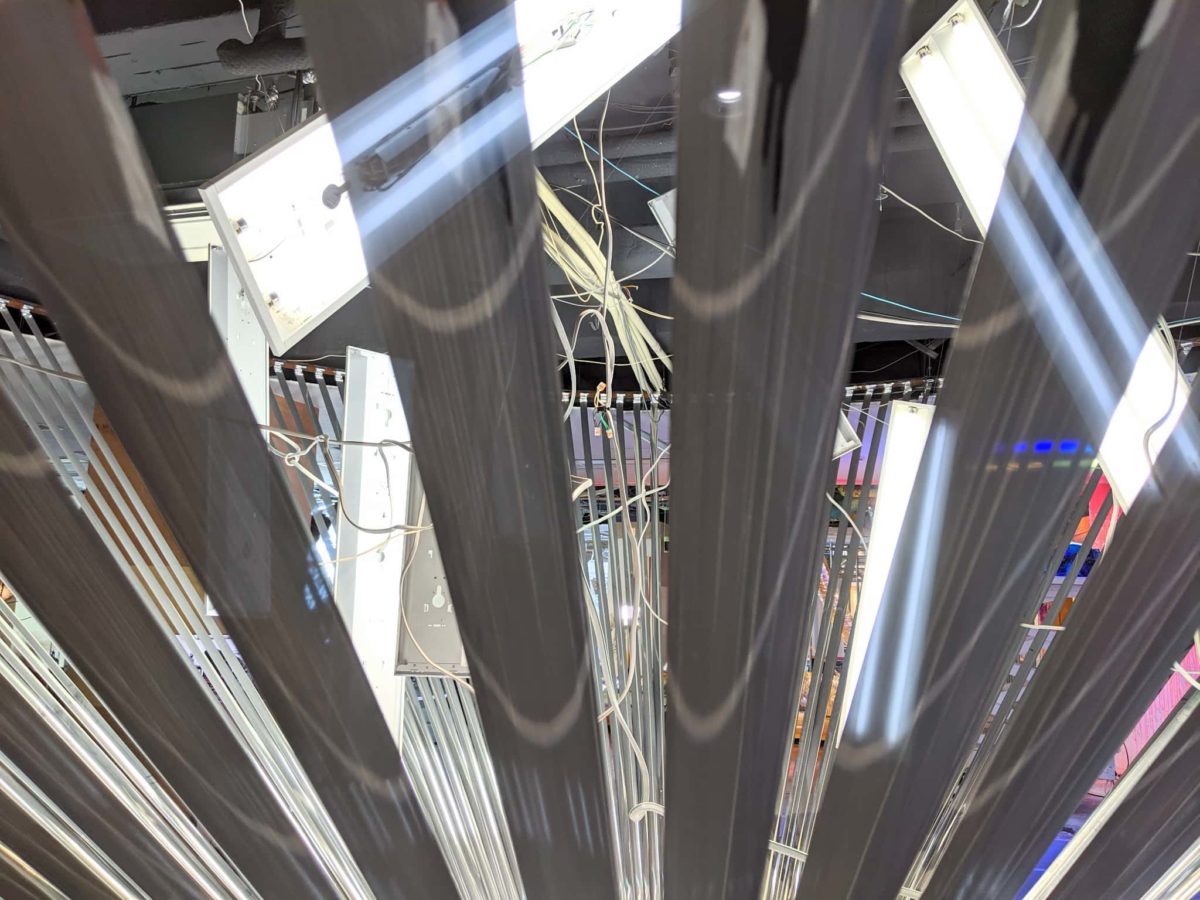

作家:藤元明

作品名:幻爆

制作年:2017

会場の中でも強烈な存在感を放っていた作品。ちょっと写真じゃそのインパクトを伝えきれないです。

最初は「富士山」や「日の丸」かと思いました。ちょっと神聖を帯びている気がしますし。でも、題名を見て気が付きます。凄いですね、爆発のその瞬間、コンマ数秒前を彫刻にした感じ、エネルギーが一点にギュッと凝縮されている感じがして凄いです。解説を見たら大友克洋の『AKIRA』から着想を得たとか。なるほど、この崇高さはそこからですか。

形の鉄パイプと銀色のテープでつくられたシンプルなオブジェが、強い光によって、着弾の瞬間を幻視させる装置に変わる。大友克洋の『AKIRA』から着想を得たという本作は、64年五輪と70年万博に先立つ、最大の災害である原爆を想起させる。

TOKYO2021

作家:藤元明

作品名:2026

制作年:2019

「2026」ですから、2025年の大阪万博の翌年、ということでしょうか。この廃墟感というか、万博という祝祭の活気が一気に瓦礫へと変わった感じ、なんか分かる気がします。例えばリオデジャネイロ五輪で閉幕後の悲壮感が報道された記憶とかが鮮明に残っているので。

会場を解体する際に出た瓦礫を用いて作られた「2026」は、祝祭の本質からどこまでも離れてゆく祝祭に対する不安を、ストレートに表している。

TOKYO2021

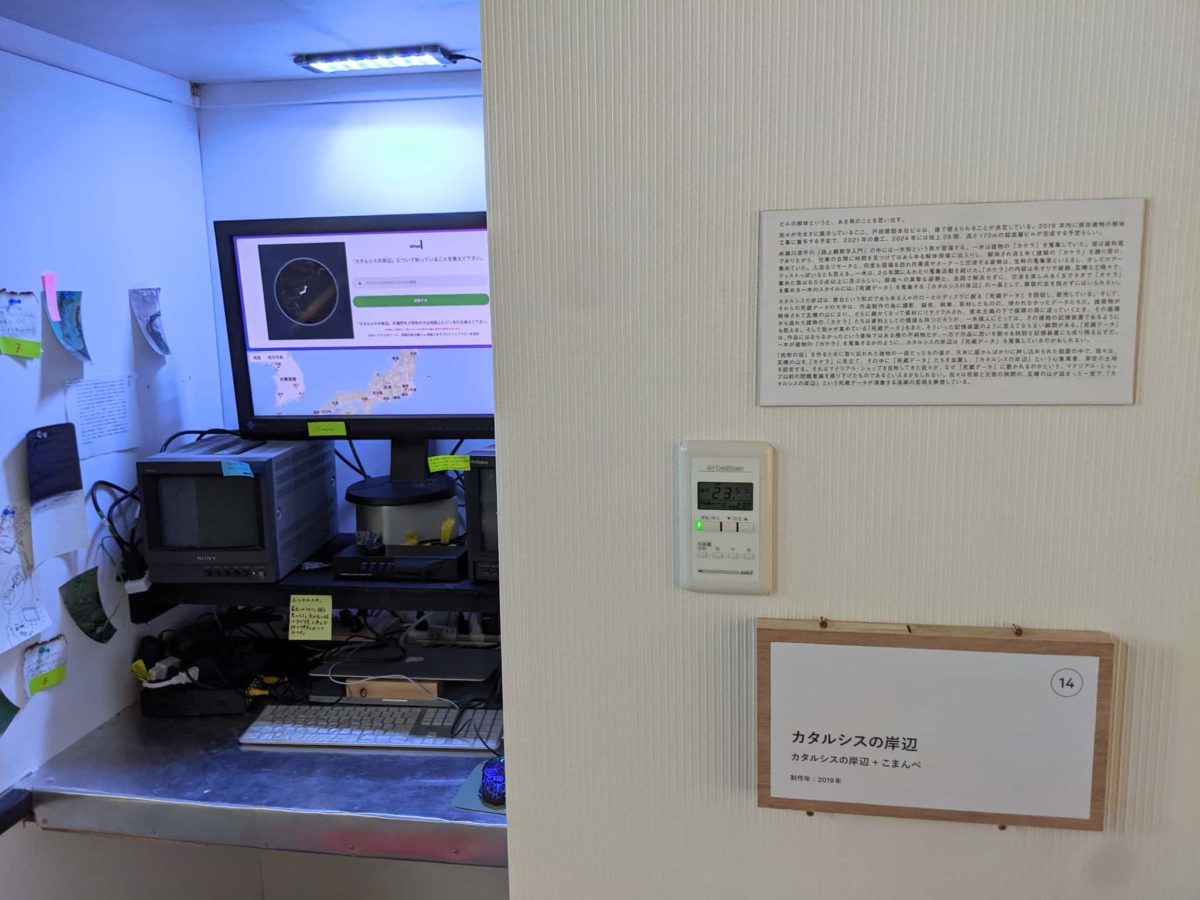

作家:カタルシスの岸辺

作品名:カタルシスの岸辺

制作年:2019

単純に面白い人たちがいるなぁという感じ。

廃棄物を利用することは珍しくもないでしょうけど、そのレベルが違うというか。しかも、その建築物オリジナルの品物を収集するわけでもなく、残骸ならなでもという姿勢がすごい。あと「死蔵データ」という言葉に初めて触れたわけですが、新しい価値観をGETしました。

屋台という形式であらゆる人々のローカルディスクに眠る「死蔵データ」を回収し、販売しているアーティストグループ、カタルシスの岸辺は今回、「祝祭」をテーマにした会場から出た瓦礫が山のように積まれ、押し込められた一室を使い、回収した死蔵データで満たした。解体され、破棄されてゆく瓦礫と死蔵データはともに、忘れられた記憶装置であり、祝祭の裏側に作られたこの密室で、ひっそりと再生されるのである。

TOKYO2021

それから、作家自身のキャプションも。

ビルの解体というと、ある男のことを思い出す。

我々が今まさに展示しているここ、戸田建設本社ビルは、建て替えられることが決定している。2019年内に既存建物の解体工事に着手する予定で、2021年の着工、2024年には地上28階、高さ173mの超高層ビルが完成する予定らしい。

赤瀬川源平の「路上観察学入門」の中には一木努という男が登場する。一木は建物の「カケラ」を蒐集していた。彼は歯科医でありながら、仕事の合間に時間を見つけてはあらゆる解体現場に出入りし、解体され消えゆく建築の「カケラ」を譲り受け、集めていた。入念なリサーチと、何度も現場を訪れ作業員やオーナーと交渉する姿勢は、生粋の蒐集家といえるし、少しだけアーティストっぽいなとも思える。一木は、20年間にもわたり蒐集活動を続けた。「カケラ」の内容は手すりや装飾、瓦礫など様々で、集めた数は650点以上に及ぶらしい。現場への真摯な姿勢と、金銭で解決せずに、交渉を楽しみあくまでタダで「カケラ」を集める一木のスタイルには、「死蔵データ」を蒐集する「カタルシスの岸辺」の一員として、尊敬の念を抱かずにはいられない。

カタルシスの岸辺は、屋台という形式であらゆる人々のローカルディスクに眠る「死蔵データ」を回収し、販売している。そして、それらの死蔵データの大半は、作品制作の為に撮影、録音、執筆、取材したものの、使われなかったデータたちだ。建築物が解体されて瓦礫の山になり、さらに細かくなって資材にリサイクルされ、資本主義の下で循環の渦に返っていくとき、その循環から逃れた建物の「カケラ」たちは資料としての価値も持つだろうが、一木個人にとっては、その建物の記憶装置であるようにも思える。そして我々が集めている「死蔵データ」もまた、そういった記憶装置のように思えてならない瞬間がある。「死蔵データ」は、作品にはならなかったという意味ではある種の不純物だが、一方で作品に思いを馳せる特別な記憶装置にも成り得るはずだ。一木が建物の「カケラ」を蒐集するかのように、カタルシスの岸辺は「死蔵データ」を蒐集しているのかもしれない。

>カタルシスの岸辺

作家:Houxo Que

作品名:un/real engine

制作年:

地下?に向かう階段の一部が水に浸っている作品。

やっぱり思い浮かべるのは「浸水」とか「液状化現象」みたいな水害関係。さらに、作品鑑賞に際して「水があるから注意。触るな」という注意喚起が作品以上に目立っていて、逆により災害感を抱いたという……(笑)

祝祭の足元から、静かに迫る黒い水。本展における祝祭と災害の関係を示す、象徴的なインスタレーションである。 「ゼネコンの地下を水没させる」というアイディアからはじまった作品だが、解体前とは言え、まだ本社機能があり、テナントも入っているビルの一部を水没させるために、入念な計画と調整を要した。結果的に、絶対に水漏れがないよう、構造計算や防水対策を繰り返し、最も「安全」に配慮した作品となった。

TOKYO2021

作家:今野勉

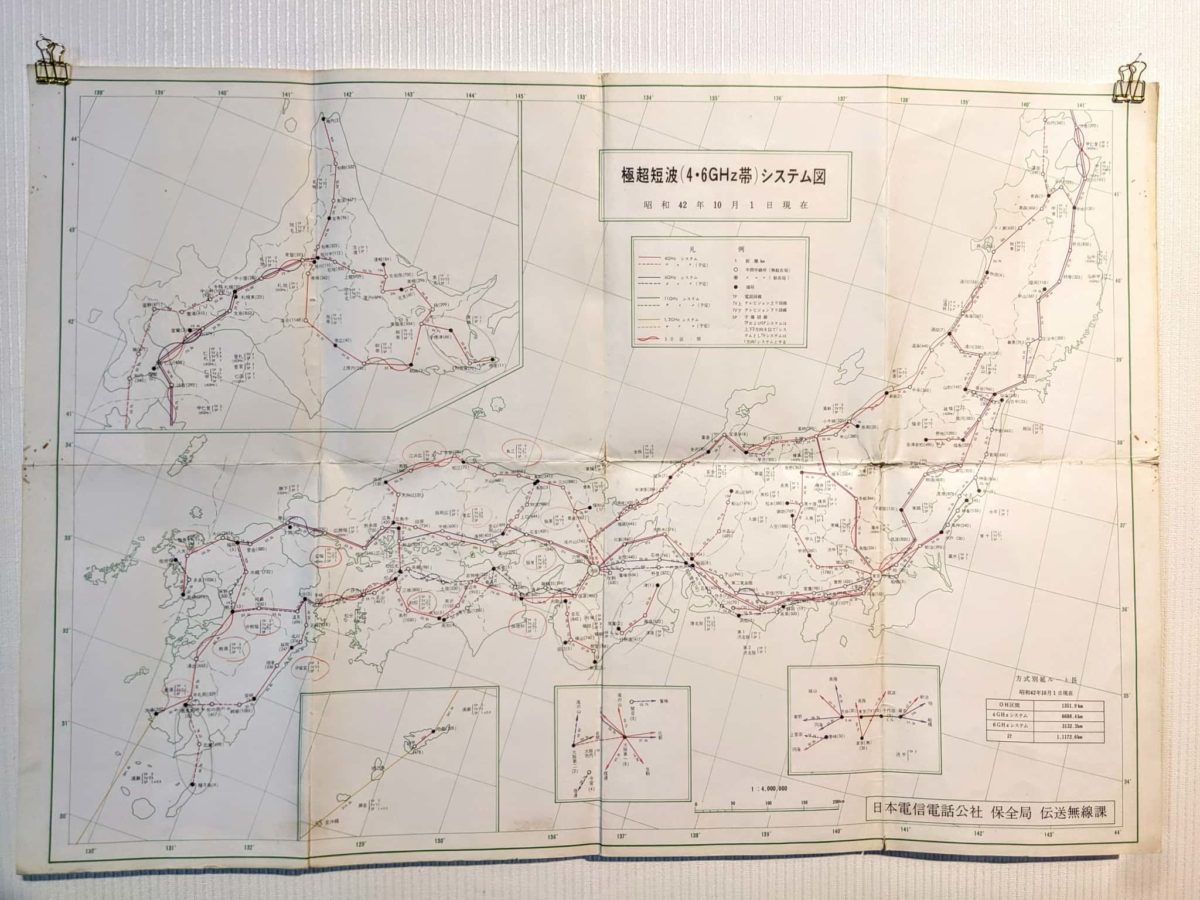

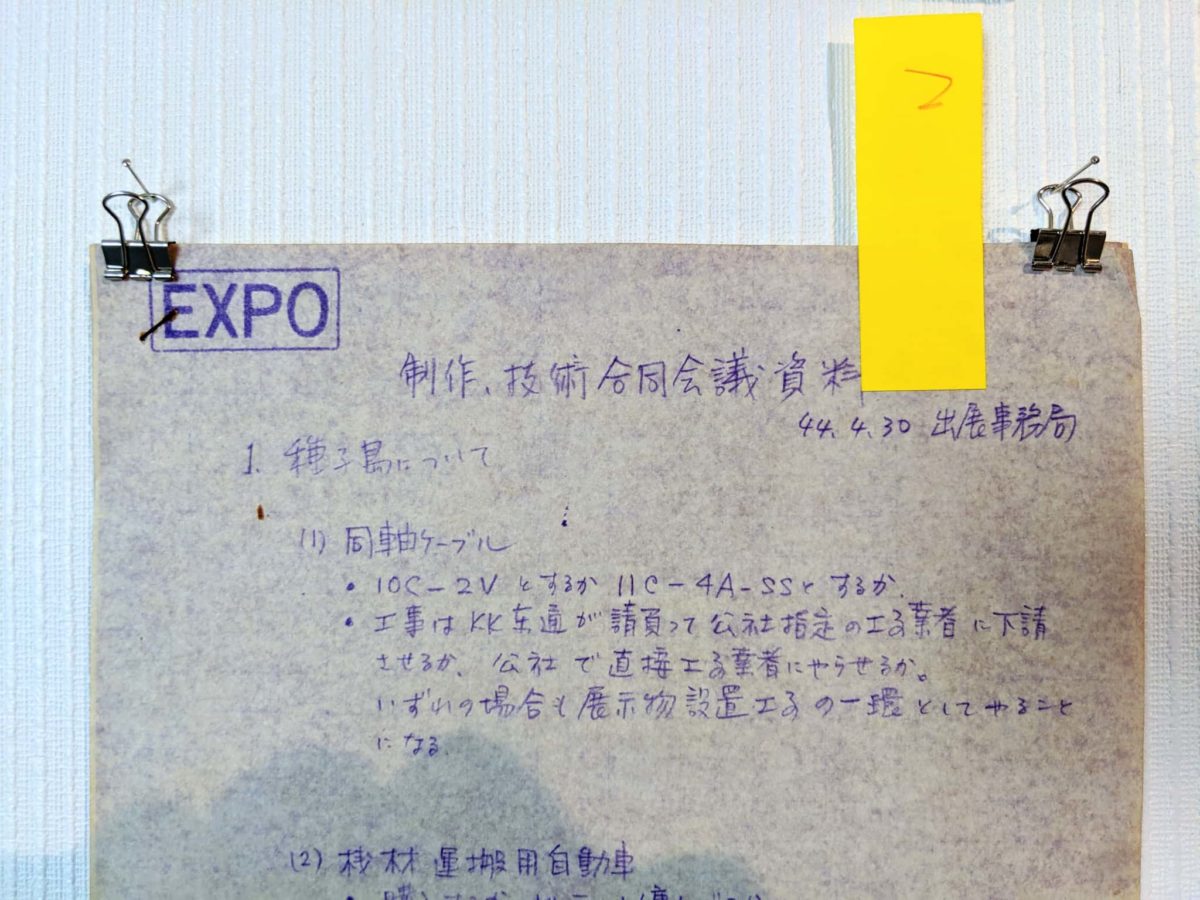

作品名:日本万国博覧会 電気通信館展示プランに関する資料

制作年:1969

実現することのなかった万博プランということで、とても貴重! 日本電電公社の日本地図上に重なる電線網とか、当時の背景をしれるテキスト資料とか内容も趣きも全部が好きでした! 1970年当時に情報線で全国をつなぐというのは、なんだか『エヴァ』っぽい気がしました(笑)

解説を読めば、東京・京都・種子島から通信線を繋いで日常の生中継を続けるという計画だったそう。「『Tele-vision = 遠くを見る』というテレビの本質に回帰」する「『動画の時代』『配信の時代』である現代の想像力を先取りする、きわめて先駆的なもの」と説明があります。「映像の世紀」という言葉がありますが、さらに当時始まったばかりの衛星中継に代表されるような新しい時代を示す万博にぴったりかも!と思いました。

1970年の大阪万博において、電電公社(現NTT)のパビリオン「電気通信館」の展示プロデューサーを務める予定だった、今野勉による展示プランの資料。諸事情により、今野のチームは途中で辞退することとなり、幻の展示プランとなった。今野のプランは、東京の霞が関ビル前、京都の西陣織職人の仕事場、種子島の漁港の3ヶ所にカメラを設置し、電電公社が持つ全国のマイクロフェーブ網を使って、ひたすらその場所の日常を生中継し続ける、というものだった。「Tele-vision=遠くを見る」というテレビの本質に回帰しようとする今野のプランは、「動画の時代」「配信の時代」である現代の想像力を先取りする、きわめて先駆的なものであった。

TOKYO2021

作家:万博ベンチ

作品名:1970年

公共空間で人々が集い憩う《街具》は、丹下健三や磯先新らが大阪万博で導入したのが最初なのだそう。今でこそ街の色々なところで見るし、街づくりの要素にもなっているけど、出発点がここだとは初めて知りました。そんな備忘録的な意味を込めて載せておきます。

それにしても、街なかに雨ざらしで置いてあったであろう単なるベンチが、いまや作品として出品されて、しかも「触れるの禁止」ですからね、面白いです。

「ストリートファニチャー(街具)」とは、公共空間において、人びとが集い、憩うことができるようにサポートするものを指す。日本でこのコンセプトが本格的に導入されたのは1970年の大阪万博である。万博では、大量の観客が動員される。観客を収容するためには各パビリオンだけでは足りないため、丹下健三や磯崎新らの提案によってストリートファニチャーが導入されたのである。コトブキの「万博ベンチ」は、万博のために作られたストリート・ファニチャーのなかで最もポピュラーなもので、万博が終わったあとも、全国の公共施設で使用され続けた。

TOKYO2021

作家:キュンチョメ

作品名:日陰の太陽 / 行方不明の太陽

制作年:2015

ここでも「太陽」。

岡本太郎の「太陽の塔」の裏側にある「黒い太陽」。塔の裏側かつ北向きなため一日中日が当たらないそこに、鏡を使って光を当てるパフォーマンス。また、全盲の人の瞳に映る太陽の写真。

解説キャプションが素晴らしかったです。「戦後日本本土における慰霊は、太陽をモチーフとして扱うことから始まりました。」という書き出し、そして「75年前、太陽が落ちてきて日本は戦争に負けた」という一文。深く納得。そもそも日本国は「日いづる国」として国旗にも太陽が描かれるし、日本神話の主神:天照大神も太陽神というところで、創世期から太陽と深く結びついている国だと思います。

北を向いているため、一日中まったく陽が当たらない「太陽の塔」の裏の顔、「黒い太陽」に、鏡を使って太陽光を反射させることで「目」を入れるパフォーマンス《日陰の太陽》と、全盲の人たちの瞳に映る太陽の姿を捉えた《行方不明の太陽》を、本展のために組み合わせて配置した。

TOKYO2021

また、作家自身のキャプション。

戦後日本本土における慰霊は、太陽をモチーフとして扱うことから始まりました。イサムノグチが設計した広島平和公園にかかる二つの橋は東西を向き、日の出と日の入りを慰霊に取り入れ、また、長崎の平和祈念像は右手を突き上げ天空を指差しています。 太陽はこの国の象徴でしたが、敗戦とともに原子力の象徴となり、慰霊の象徴ともなったのです。もしくはこう言い換えることができるかもしれない。75年前、太陽が落ちてきて日本は戦争に負けた。そして太陽を失った中で慰霊をはじめた。でも太陽は決して行方不明にはならない。たとえ見えなくても存在し続けるし、たとえ見えなくても知覚できる。そんな慰霊の一つの可能性として、 『日影の太陽』と『行方不明の太陽』、二つを太陽をめぐる作品をここに展示したいと思います。

誰もが知っている「太陽の塔」太陽、と名前についているが太陽が描かれているのは実は裏側だ。表面のパワフルなイメージからは想像がつかないほど背面の黒い太陽は不気味で怖い。そのうえ裏側は北向きなので、この黒い太陽には一日中まったく陽が当た らない。永遠に日陰でありつづける黒い太陽を背負う太陽の塔は、まるで絶望を背負った人間の姿にも見えた。私たちも太郎もみんな、この黒い太陽を背負っているのかもしれない。そんな、太陽を一度も見た事がない日陰の太陽に、太陽を見せたいと思った。

太陽のことを考えていた時、全盲の人たちに出会った。「太陽がどこにあるかわかりますか?」と聞くと、彼らはすぐに太陽を見つけ、 「あそこに太陽があるよ」と指差した。額で熱を感じ取り、太陽の場所が正確にわかるのだという。太陽はいつだって行方不明になんかならない。これは彼らの瞳に移り続ける太陽の姿です。

キュンチョメ

「TOKYO 2021」の美術展SiteB【祝祭の国】の作品紹介と感想は以上です!

後半となる「祝祭の国」は日本の栄光を示す祝祭をテーマにした作品ということもあり、見知ったモチーフや「太陽」にまつわるものが多かった印象です。

美術展SiteA「災害の国」はこちら!

読んでくださり、

ありがとうございます!

これからもよろしくお願いします!

あおえいろ録。

あおえいろ録。